【旅遊籽:文化地標】

的士燈箱一閃一乍,說的不是的士車頂那個「鵝髻」燈箱,而是一道屬於豪宅或華廈獨有的風景。香港的士一九二三年首度出現於港島時,已是有錢人的象徵。的士司機的數量和收入,向來是經濟寒暑表,時至今日,假若晉惠帝、瑪麗皇后之流時空穿梭到二十年代,在同樣的暑熱天,當大家在苦等巴士時,可能會跟我等庶民說:何不call的?今人回敬一句,何不用apps?的士電召台最初只有五間,運輸署資料指現時全港的士電召台共有三十一個,市區佔二十個,其餘新界及大嶼山分別為十個及一個,歷史最悠久的香港的士商會走過七十六年,的士司機與台姐共編電召的士大時代,地圖王一翻,香港萬水千山也踏遍,劇情有情有義,日日不重複。

的士台是的士司機和乘客的橋樑,而擔當這個橋樑的靈魂人物,便是台姐,名號比接線生來得霸氣。走進香港的士商會台姐的辦公室,眼前三位女士響起熟悉的台詞:「早晨,中心!」「車牌XXXX,五分鐘到!」採訪前幻想台姐必須聲音婉轉,直教司機一日不聽如有蟻附,商會秘書潘美霞打破無聊聯想,「只要不是破聲,任何人也可以做。」此行清一色女性,跟男性為主的的士司機剛柔並濟,「並沒有刻意分性別,不過司機捱更抵夜,聽女聲較舒服。」一天二十四小時,台姐分三更,一更八小時,而司機一更十二小時,所以每天會聽到兩把親切的女聲。

難道真的沒有千里姻緣電話線牽?台姐姚菊珍搖搖頭,潘小姐則坦然說:「有。」潘美霞初入商會工作時,曾擔任過台姐,就跟現役的姚菊珍一樣,每天利落地搭通天地線,一次陪朋友跟司機聯誼,當時男方也帶來朋友同行,那人同是司機,對「腳鏈妹」(潘美霞的䁥稱)早有好感,最後兩男兩女配成兩段好姻緣。

的士台行頭窄,商會請人難,偶爾有人休息,潘美霞便重操故業,「這行歷史悠久,但少新血,很難請人,自己偶爾客串,反應不夠靈敏。」台姐不易做,耳朵靈敏是基本,否則處理大量電話時分不清先後,便會引起軒然大波。在行內有十六年資歷的姚菊珍,最初在九龍的士台任職六年,因生孩子辭職,久休復出,轉到商會,「一日三更,早更早上七時至下午三時,早起很苦,一上班就是電召的士的繁忙時間,但下班後可以照顧家庭,早睡早起精神也更好。」賺到生活,是最佳的福利。最有趣的是,下班時間剛好是的士交更時間,「在公司樓下截不到的士,有時想想也很諷刺。」姚菊珍提起剛到商會時,也需從頭學起,「港九街道與樓宇名稱有很大分別,近年太多酒店、樓盤落成,惟有多看多記。」另一更的同事在地圖王做了標記,現在幾乎閉起眼睛也能準確翻到所需地區。

足不出戶能知馬路的事,台姐每天閉門工作,姚菊珍偶爾會有幻聽,下班後接電話時條件反射叫出:「早晨,中心!」害她被朋友或家人「罵」。問她日日如是會悶嗎?「不會呀,每次接的電話都不一樣。有時很好玩。」工作穩定,姚菊珍相信能令她辭職的原因只有一個,「到了退休年齡便不做。」台姐不是接電話機器,個別熟客一年到頭電召的士,熟絡得能叫得出台姐的名字,過時過節還會送上水果,「一般老一輩還是很重視傳統禮儀。」雖然從未見面,那份溫暖卻一直縈繞心頭,做港島區的士台,自然多半山客,但半山客並不一定受的士司機歡迎,司機們寧願在市區截客密食當三番,「如果知道熟客着急叫車,便會替他十元、二十元、三十元加上去,直至叫到為止。」

台姐:Apps代替不了人情味

靠聲音搵食,姚菊珍的偶像也是靠聲音搵食--商台《馬路的事》節目主持豪仔,「他的聲音很動聽,假如由他接電話,很親切吧。」這是商台的王牌節目之一,除報告交通消息外,報失熱線1872920於十二年間曾為乘客尋回超過22,000件失物。姚菊珍的心水人選還有音樂情人鄭子誠。說到底台姐是一門溫暖的職業,「在無手機年代,司機家中有事,家人便會打上台聯絡,我們也會替司機找路、處理報警、報告交通消息等。」潘小姐補充說:「Apps興起,的士台業界流失客源,但很多熟客仍然喜歡電召服務,司機也需要我們的支援,這是apps做不到的。」司機間約吃飯,也在的士台頻道裏交流,現在當然有手機,但這些人性化的訊息交流,讓姚菊珍每天的工作不覺沉悶。

醒目豪宅燈箱 吸引的士接客

入行五十七年的香港的士商會主席黃保強指,商會於一九六十年代末成立全港首間無線電召中心,提供電召的士及貨車服務。以往的士司機每次接載乘客,必須先回公司等候派柯打,一旦被發現私自在街上接載乘客,便有機會被控以「不在的士站接載乘客」的罪名,直至六十年代,政府准許的士牌照可以個人身份公開投標,的士司機才可以自由載客。從前call車的話,一定是有錢人,call車是身份象徵,潘美霞說:「昔日豪宅都是說冧巴,不用說名字。」如今豪宅和偽豪宅名字越想越刁鑽,中文英文未必相同,難倒我等凡人,難不倒台姐。做個有錢人,自然要承擔有錢的苦惱,她續說:「打風時,試過一次加一百元才有司機肯接call上山頂。」莫說打風,黃雨、黑雨都令的士司機不願接半山柯打。Call車難自然要諗計,傳統豪宅區和新興偽豪宅豎立了的士燈箱,住客如欲叫的士,便致電管理處,管理處職員便會亮起燈箱,讓停泊在外或路經的士知道有人叫車,有資深豪宅物業管理人員指,燈箱在近數年已成為物業管理的服務之一,款式都是抄襲舊款再修改,傳統豪宅區如羅便臣道、玫瑰新邨、寶馬山等,還有私人會所、醫院等也會安裝,間接增加了燈箱公司的生意。不過燈亮不代表有車,有車也不代表住客即時現身,一場你等我等的遊戲開始,偶爾還是打電話上的士台兼加錢了事。黃保強說:「部份司機在早上上班時間泊在豪宅外等亮燈或等台叫,踩幾轉賺錢。」他又替司機解釋:「很多時候繁忙時間隨街都是客,我們不會踩數公里上山頂接客,有時踩完數公里接不到客便浪費汽油,所以加服務費也很合理。」

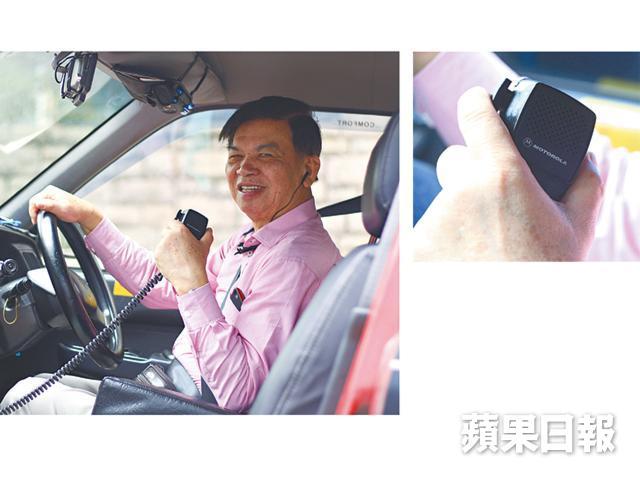

一生為的士 由call咪到免提

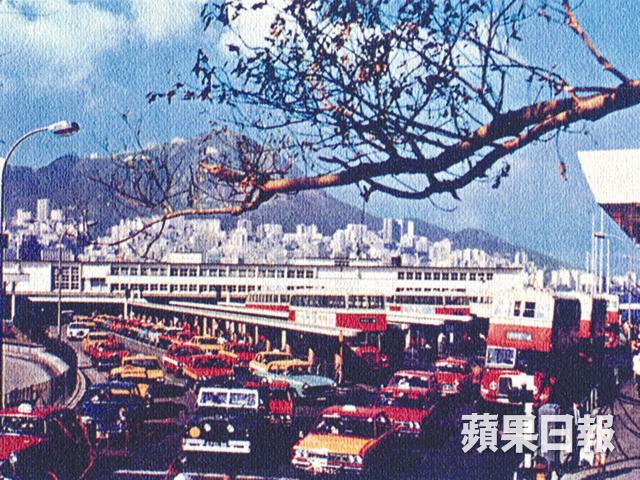

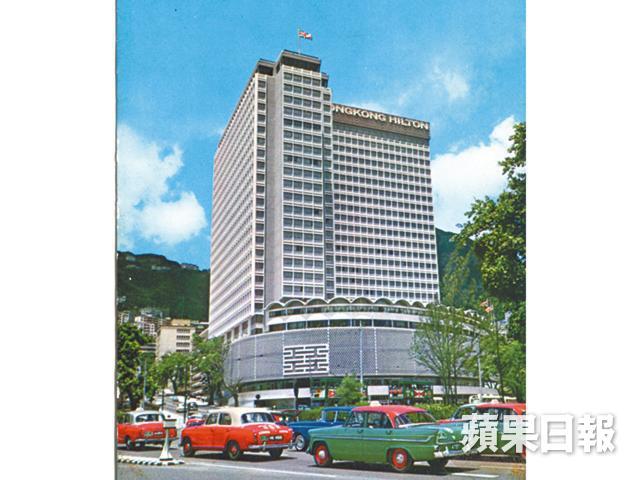

黃保強一九六八年入行打細行工(先達的士公司),駕的是英國車柯士甸及摩利士,提起上山頂就最驚,「那時胡忠開的中央及上海兩間的士公司用日本車,隨時上唔到去,上到去都會水滾,所以胡忠在公司會放定啲水桶喺度畀司機加水。」一九六八至七三年,黃保強當夜更司機,$1.5落錶,「過海隧道未通車前,天星小輪休息後,舞小姐跟客人必坐嘩啦嘩啦(水上的士),我們這些司機就到大會堂排隊等客,不然就到灣仔酒吧街等客,杜老誌舞廳有專屬的士站牌,舞小姐七時便拖着水魚上車,他們不用出聲,我們都知道他們必往喜萬年吃飯,飯後又坐的士回舞廳。」

一九八○年黃保強加入香港的士商會,現有二千架的士隨傳隨到,規模數一數二。在這個被apps衝擊的年代,不如談談的士台風華絕代時。商會初成立時,叫香港九龍的士貨車商會,九十年代蔣志偉建立中港貨車電召服務王國,商會於是改名,但從舊名,反映的士貨車在運輸史上曾經是一體。當黎明在廣告裏拿着Motorola手機,唱「你這剎那在何方」時,黃保強跟Motorola已經結緣多年。

一九四一年,Motorola前身Gavlin公司推出首部民用汽車對講機,現時香港的士台仍是沿用類似通訊系統,「昔日我們需要用這個咪來call,但政府立例說這樣會分神,現在就用免提裝置。」香港人適應能力強,黃保強很快就習慣用免提了,但車內仍留有舊咪。傳呼機風行的八十年代,正是的士台的黃金年代,「中國改革開放時頭幾年,大家魚翅撈飯。」黃保強試過軍器廠街至駱克道接了四趟客,有錢,的士代步又有何難!「早更司機十一時便去吃飯打麻雀了。」時移世易,現在更講求服務,「我們的士台承諾五分鐘內到,去程五分鐘,我們等客人五分鐘,客人十分鐘不出現才可以離開,否則罰司機停止接order。」入行數十年,黃保強對的士感情難捨難離,「因為的士養活我一家人,當我再買第二架的士時,我媽媽建議我買層樓收租,唔好將雞蛋放在同一個籃。」他當然不聽媽媽話吃虧,但現在回想亦無悔。

打的階級化 港島更優越

二十年代面世的香港的士,最初只有有錢華人及外國人乘搭,而於一九四一年香港日治時期前,的士不能隨意兜客,通常在渡輪碼頭及酒店門口等待,如果客人需要在其他地方乘搭的士,則需要預先致電的士台。

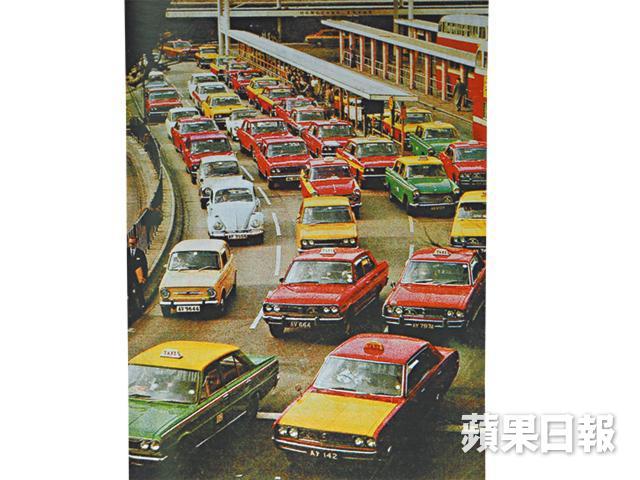

翻看香港收藏家協會副主席張順光藏品,早年只有五間的士公司,中央、黃的、明星、九龍及金邊,司機是受僱形式。五大的士公司各有經營路線和車款,如港島區最早有明星的士及九龍經營的紅邊的士,前者壟斷了天星碼頭至山頂的經營權,而九龍則有金邊的士。港島比九龍早有的士,其優越性也反映在車資上,直至香港淪陷前,港島的士首一英里收五毫,九龍則收四毫。一九七二年海底隧道通車,政府統一的士顏色,變成我們熟悉的市區紅的、新界綠的及大嶼山藍的。

部份圖片由張順光提供

記者:邵 超

攝影:黃子偉、伍慶泉、許先煜

編輯:黃子卓

美術:黃創泰