【文化籽:文化沙龍】

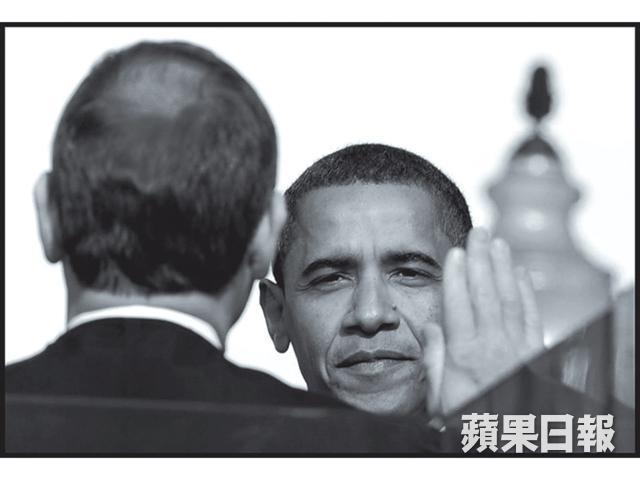

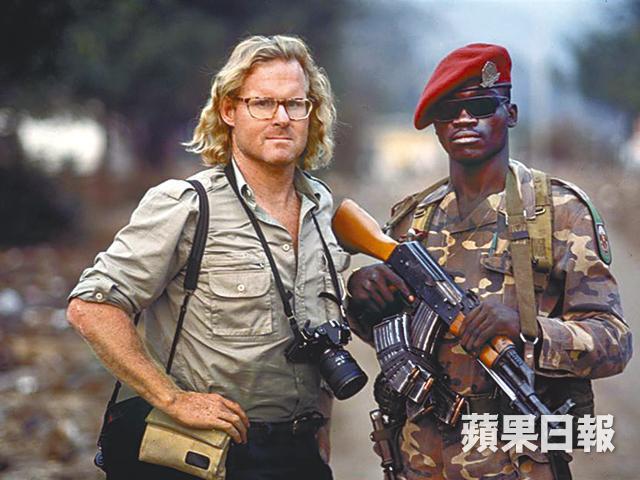

「二十六年前北京天安門廣場擋坦克那人,你有他消息嗎?」Peter Turnley皺着眉頭像在打探失散親友消息,令晴朗的巴黎藍天頓時添上一抹愁雲。「沒有,從來都沒有。」他從我的表情已經知道答案。從腥風血雨的天安門煉獄逃回現實,轉眼逾四分之一個世紀,年屆六十的他不會忘記被夢魘纏繞曾經輕狂的自己、無辜者泉湧的腥血,以及當時拿起相機顫抖的手。

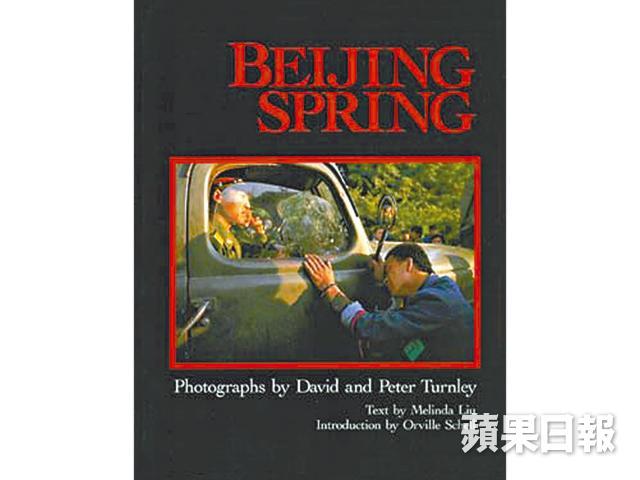

一九八九年,美籍新聞攝影師Peter Turnley從四月開始留守北京,準備採訪前蘇聯領導人戈爾巴喬夫訪問中國,並替《Newsweek》拍一輯有關中國民間生活的圖片,結果意外地見證了人數不斷暴增的學生運動。他一直留至六四事件發生後兩星期,除了六月三日他趕往香港親身加簽逗留簽證,暫撤前線,結果釀成了他稱為一生的遺憾。「六月四日我在九龍的酒店房看當晚六點半新聞,在電視上看到第一輛坦克車進城時,我因不能與學生站在前線而感到非常難受。我牢牢記得酒店房的豪華裝潢與維港夜景,加上服務生的笑容,與北京的人間地獄反差大到受不了,那是我畢生難以忘懷的景象。」幸好,Peter的遺憾,得到與他同為攝影師的孿生兄弟David Turnley彌補了部份,David一直與學生共同進退,以鏡頭記錄了許多珍貴和關鍵的六四圖片,同年兩兄弟出版了重要的六四史料攝影集《Beijing Spring》,以不會撒謊的相片,還歷史一臉素顏。

簽證到手,六月五日Peter早上六時抓住幾份頭版全是六四新聞的報紙,火速登上清晨第一班飛機往北京,歸心似箭得像軍人恥於當逃兵一樣,況且他放不下在槍林彈雨下的兄弟。「我把菲林、相機等藏於內衣褲,過關時仍被北京關員攔截,我扮作遊客,那關員找到那叠報紙猜到我是攝影師,但他特意的假裝不知情放行。」Peter重新投入了戰場,記錄這場由希望到死亡的運動。

母尋兒屍 忘不了的悲痛

「學生本來只是很謙恭地希望改善生活,要求言論自由,學生對未來充滿憧憬,結果一夜之間氣氛突轉黑暗,一種非常積極的正能量瞬即變成消極負能量交鋒,令很多人包括我心理上受到很大衝擊。」說到手無寸鐵的學生對抗鎮壓的坦克利槍,學生與家長們哀求軍人保持清醒的場面,最後換來血腥清場,由希望變為哀慟與憤慨,Peter眼眶也不禁泛紅,他可是個見慣生死、處變不驚的國際攝影記者,過去四十年見證過柏林圍牆倒下、波斯尼亞戰事、伊拉克戰爭、南非種族隔離結束以及911恐怖襲擊,他的鏡頭對準過無數喪失靈魂的身軀,但面對這冰冷儼如地府的天安門,目擊白頭人送無辜黑頭人,冰冷的是人心,再硬的漢子也動容。

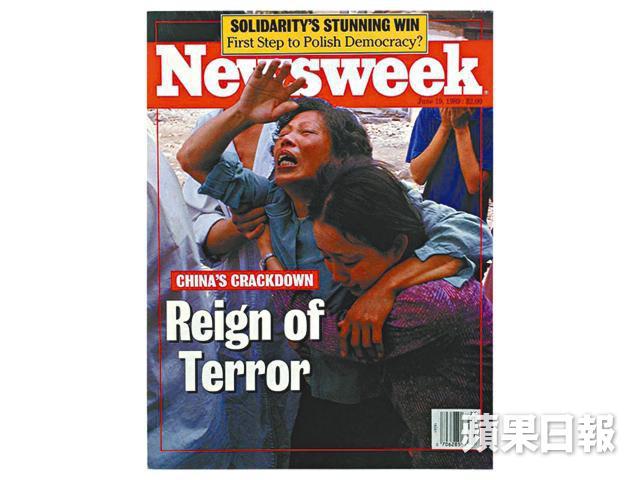

他呷着黑咖啡,露出一個彷彿被判刑的神色,繼續跟我分享九千多天來不能忘懷的一場比死亡更心寒的酷刑,餘悸猶存。「我們在一家醫院門外見到大群學生,他們圍着掩護我們進醫院免被人發現。當殮房的門打開,我們看見地上躺着許多學生屍體,應該是數小時前在廣場被軍方殺戮的學生,每具屍體都掛上號碼,這一幕的震撼,歷歷在目。當時有一位母親進來,認出地上躺着自己的兒子,就激動得嚎哭與狂叫。」學生們懇求這位老外把相片公告天下,Peter抓拍了這撕心裂肺的一瞬間,照片一星期後成為了《Newsweek》的封面。

再踏黃土 嘆歷史不留痕

「我永遠無法忘記天安門鎮壓,今天傷患還會淌血。過百萬學生站着手牽手,他們的熱忱換來軍事鎮壓,的確挑戰我的世界視野,令我好一陣子心理受挫。」Peter記得,除了死去孩子的母親在咆哮,北京幾乎死寂,沒有一個人敢向外國記者講話,連正視也不敢。留守前線的David去年受訪時談到難忘的一幕,「坦克車及軍人清場,拒絕離開的學生轉到長安大街,面對機關槍組成一排一排的人牆。第一排學生倒下,屍體移到後面,新一排的學生上前。一整晚,倒下、移走、上前,不斷重複。直至黎明,直至他們醒覺自己締造的歷史已經完結。」

一九九六年,Peter再度踏足中國,作了一次長途的旅程,走訪不少城市。「七年之後,當你環顧四周,發現好像甚麼都沒有發生過,連追索的痕迹都不留,人民生活仍然繼續,就像這段歷史不曾出現過,這令我強烈的糾結。」他強調,中國的強大與繁榮無疑也令他驚訝,這一旅程正好讓他看清這黃土地,「重新審視我和中國的關係。」多年過後,他曾在美國大學的講壇上碰到過王丹和吾爾開希等昔日北京學運領袖,但大家見面都沒有刻意再提起這曾經發生的一切。去年香港發生雨傘運動,Peter也甚關注香港民主發展,只因工作在身未能抽身往香港記錄歷史。

無意退休 盼影集流傳中國

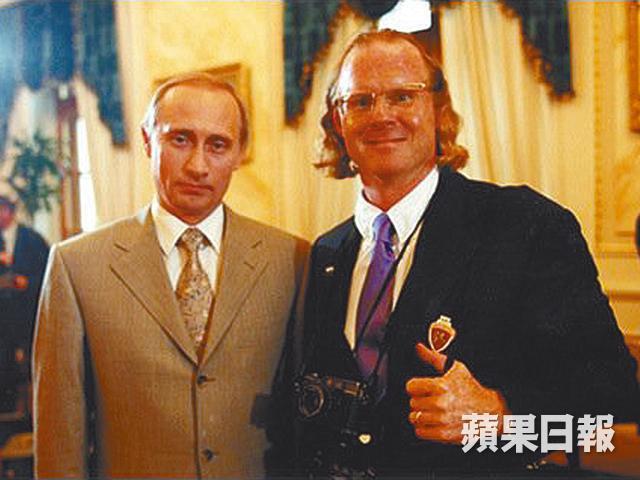

Peter Turnley與David Turnley沒有受過專業的攝影訓練或讀過攝影學校,有趣的是二人在大學念的是法國文學,但兩兄弟一樣國際知名。兩人十六歲時,父親買了部相機回家,就成就了他們事業的開端,二人開始捕捉街上發生的一切,後來父親還替他們設立黑房,從此相機便成為了他們的良朋。David在一九九○年獲普立茲獎,Peter也奪過不少國際新聞獎,被《Newsweek》採用的封面也有四十多次,他們承認彼此是兄弟、好朋友、戰友也是競爭者。

過去三十年的游擊衝鋒生涯,已遊歷逾九十個國家的Peter 近年已轉變生活,他更樂意於花長時間關注同一個地方、一個主題。定居於紐約和巴黎兩地的Peter滿頭銀髮,但強調無意退休,完成他維持了三十年的計劃《French Kiss》後,他正部署今年十月出版有關古巴的新攝影集,他四年來已採訪古巴十八次,希望往後每隔一年半出版一本新書《Cuba- the grace of spirit》。但講到終極心願,Peter 仍然是那個,「期望《Beijing Spring》終有一天能在中國流傳,填補真空而真實發生過的一段悲壯歷史。」

Peter鏡頭下的六四真相

四十年攝影路

《Newsweek》封面常客

Peter Turnley一九五五年生於美國印第安納州,是著名街頭攝影師與紀實攝影記者。過去三、四十年,他訪採足迹遍及逾九十個國家,以相機見證過幾乎每件國際大事,作品刊於《Newsweek》封面多達四十多次。他的孿生兄弟David Turnley也是著名攝影師,曾得到普立茲獎。

記者:鄭天儀

攝影:潘志恆

編輯:謝慧珊

美術:楊永昌