【旅遊籽:文化地標】

提起公廁,總會讓人聯想到一堆貶義詞:髒亂、膻臭甚至是性開放,卻往往忽略了,它其實是公共空間中的一片私人小天地。香港不乏設計雅致的公廁,成功擺脫傳統呆板的形象。然而,不是位於旅遊區,便是地處山旮旯,市中心的,依然墨守成規,是資源分佈不均,還是政府懶得翻新?經過沙士一役,食環署曾於二○○四年重新制訂新式公廁興建準則,卻一直沿用至今,早已不合時宜。當日本及台灣等地視公廁為地標,構建獨特的「廁」文化時,作為國際大都會的香港,眼光依然停留在基本功能與衞生標準。公共建設反映了一個城市的視野和興衰,到底,香港公廁能否一洗頹風?

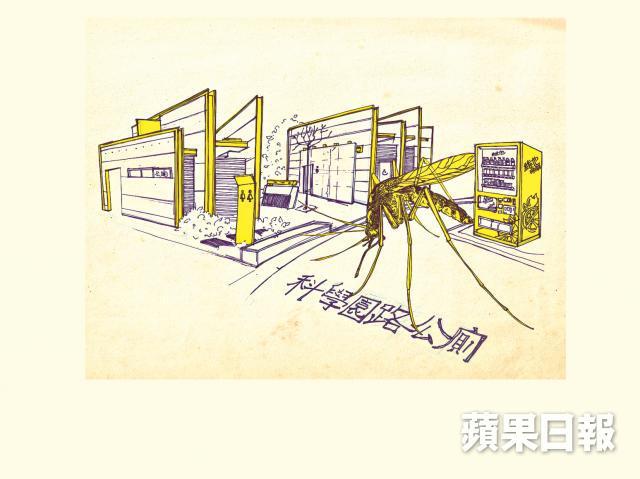

走勻港九新界,抱着獵奇心態尋找靚廁,相比起為人熟悉的舊式設計,我對外形獨特的有更大興趣。當中,科學園附近的三座公廁最為引人注目。位於白石角海濱長廊入口的科學園路公廁,遠看只是幾幅石牆,內裏卻別有洞天,男女廁以橫椅及草木分隔,附有盥洗設備及停泊單車的空間。廁所兩側各有一面鏡子,把樹影無限延伸,綠意盎然。若非看到指示牌,還以為誤闖了別人的後花園。

融入周遭環境 化身文化地標

身旁的建築師李孝斌(Wilson)也認為此舉能把建築物融入周遭環境,「公園是這個空間的主角,採用隱蔽式設計,可讓建築物不過於搶眼,亦不失辨認性,其實公廁也能成為大型的sculpture。」一般人對公廁的印象都是刻板沉悶,四方形的石屎盒子,毫無生氣,即使衞生條件有所改善,也難生好感。眼前公廁與海濱公園融為一體,好設計不一定要標奇立異,配合不同社區環境,也能滿載文化氣息,成為地標。

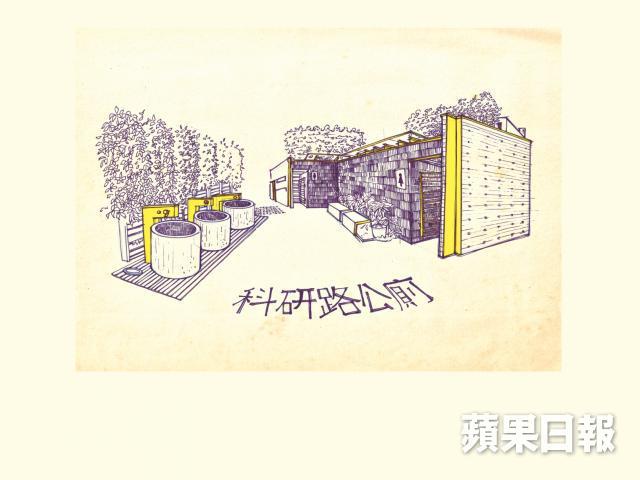

沿海濱長廊直走,科研路盡頭佇立了三塊攀滿植物的綠牆,牆後的佈局同樣別出心裁,是個開放的休憩空間,廁所中的園林佈置更令人驚喜。天花板以玻璃採光,種有不同植物,高樓底及對流窗加強了通風效果,絲毫沒有異味。「三面向東最受光,植物容易生長,刻意營造向上的綠化空間,棚架設計亦讓植物容易生長。除了一般廁所常用石材,這裏更使用了紋理顏色獨特的河床石,取之天然用之天然,不怕侵蝕。」政府早前公布,將於年內完成的綠化工程包括以四十萬綠化大南街公廁,但外牆綠化面積僅得五十平方米;長順街公廁外牆及貴州街公廁屋頂也只有數十平方米。相較之下,千禧年落成的科研路公廁堪稱本地最完備的綠化公廁,Wilson說:「綠化不在乎多少,視乎有沒有真正意義。」

集中旅遊區 日常難使用

香港不缺特色公廁,但大多位於偏遠地區或旅遊熱點,一般市民難以「享用」。科學園創新路公廁也以前衞的三角形屋頂而甚具人氣,與上述兩個新式公廁並列於海濱長廊,可惜遠離市區,主要服務單車使用者及郊遊人士。曾獲最佳公廁獎項的林村放馬莆公廁、大嶼山昂平路公廁及青嶼幹線觀景台公廁等外觀、設備、空間皆一流的靚廁,也悉數座落旅遊區。

公共設施由服務市民變成旅遊主導,市區地價寸金尺土,是否難以應用特色設計?「也不是,綠化是未來的發展方向,有些設計可放進社區,當然也要配合不同的環境。所有市民都能用到的公共設施,為何不設計好一點?不一定要千奇百怪,只需在細節上花心思也能有所不同,增加觀賞價值,日常生活也多了享受。」日本瀨戶內海的伊吹島,以具該地色彩的公廁展示人文風俗,讓建築反映真實的生活面貌,才是城市應有的文化視野。

大埔 科學園路公廁

建築師李孝斌認為好的公廁,設計不一定標奇立異,只要配合社區環境和文化,便能成為有生命力的城市地標。

大埔 科研路公廁

綠化牆、自然光、高樓底、對流窗及天然石材等設計元素,讓白石角單車徑旁的公廁成為最完備的綠化公廁。

沙田 貨櫃廁所

綠在沙田是由臨時停車場改建而成的首座社區環保站,其中以回收舊貨櫃堆叠成廁所,並以儲水裝置作為沖廁設備。

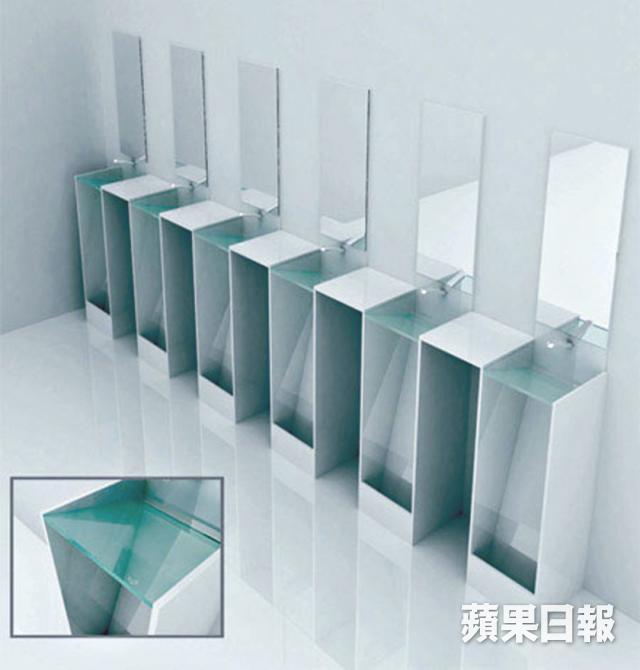

灣仔 金紫荊廣場公廁

配合附近的直升機坪、泵水設施及新灣仔碼頭設計,以玻璃作物料,營造「沙漠中的綠洲」。

着重功能性 十年如一日

回顧本地公廁歷史,自十九世紀末的地下公廁發展至今,衞生及設備雖不盡相同,有一點卻萬變不離其宗:功能主導,忽略美學。殖民時代早年,華人飽受歧視,英政府漠視華人需要,公廁數目極少。一八九四年鼠疫橫行,三年後通過第一條公廁條例,訂明公廁規格,於歌賦街興建首個地底公廁。四十年代把旱廁提升至沖廁的水廁;至九十年代,設有下水道的旱廁變成沖水式廁所,公廁逐漸進化。

文化葫蘆創辦人吳文正(Simon)表示,早年的公廁附設於多功能建築中,上有員工宿舍及辦公室,下有街市或垃圾房等,「例如上環的樂古道公廁、磅巷公廁及油麻地街市街公廁等皆樓高三層,附設浴室,以前是低級公務員或廁工宿舍,甚至有街市。油麻地公廁則是現代的綜合大樓,旁邊是垃圾房,上有『露宿者之家』。」

平民設施發展滯後

早年公廁沒有太多設計標準,沙士爆發後,設計及使用準則才更清晰,外形、功能和保養是基本條件。Wilson指出,沙士後起公廁就如起公屋,高效率低成本,採用同一標準、模組及物料。中上環、油麻地及旺角的公廁平均有八至十二個廁格,每格空間約120cm×70cm,剛好足夠開門關門及如廁,「有些身形健碩的男士,轉身也感困難。」

空間有限,一列列廁所像冷漠監倉,凡事達標便可,務實而不人性化,設備亦「點到即止」。當日本及台灣等地的公廁已有嬰兒座椅和換衣台等基本設施時,香港公廁連換尿布的摺台也極少。Simon指,香港的公營設施均崇尚功能主義,雖然很多地方已十分國際化,惟獨平民設施卻一成不變,「就公廁而言,多年來也沒有太大改動,只照顧基本需要,其實可以多做一點。」

九十年代,政府曾舉辦公開的公廁設計競賽,第一名的外形甚具時代氣息,但得獎作品只建於維園,並未廣泛應用。二十年來政府保守如昔,今天莫論設計比賽,連增建公廁的地方也稀少。去年內地小童隨街便溺事件引發本地公廁不足的討論,事實上,自一九八六年起至二○一二年,每十萬名市民可使用的公廁數目便跌了近一半,雖然商場洗手間似乎減輕不少壓力,但廁所門外大排長龍的畫面仍很常見,公廁數目追得上城市的發展速度嗎?心照啦。

深度規劃 連結社區

低成本,高效益,香港公共設施千篇一律,就跟城市發展一樣。單看公廁難得趣味,但細看周遭環境,則觀察到一個地區的生命力。Simon指,設於威靈頓街及皇后大道中交界、建於一九一四年的地下公廁仍舊開放,當年因重男輕女而不設女廁,地下廁所主要為中上環的苦力而設,至今仍有遊人誤闖這假「地鐵站」。全港最大的街市街公廁浴室共有六十個廁格,超過一百五十年歷史的天后古廟就在旁邊,香火旺盛;區內著名的同志公廁位於吉士笠街的塗鴉外牆對面,清潔嬸嬸說,該區曾有很多新移民,每天帶仔女洗澡,又會在洗手盆中洗菜……

最令Simon印象深刻的,是位於九如坊兒童遊樂場中央的公廁,藍色波浪形塑膠屋頂及粉綠色牆身,在大葉榕下像間小屋,旁邊是色彩繽紛的遊樂設施。「這廁所在舊式公廁中比較特別,其實市民只需要這種小心思,粉飾一下外牆已很好,毋需花巧複雜。」公廁並不污穢,善用休憩空間,在設計上創新,令公共建築成為居民與社區的連結,是城市規劃的深度,更是政府對人民的重視。

中環 九如坊兒童遊樂場公廁

文化葫蘆創辦人Simon認為公廁只要稍微粉飾外牆,擺脫刻板設計,對小市民而言已是種突破。

中環 蘭桂坊公廁

蘭桂坊集中大小酒吧餐廳,公廁也走中高檔路線,裝潢像商場廁所,是較有特色的公廁。

中環 石板街公廁

位於砵典乍街與皇后大道中交界,很多人不知其入口,碰上在中環擺檔逾半世紀的掌叔為我們帶路,方知入口在石板街近樓梯的窄巷中,廁所現已改作電錶房。

中環 威靈頓街公廁

建於一九一三年,現存唯一仍開放使用的地下公廁。當時洋人不上公廁,地下廁所主要為中上環區的苦力而設,至今仍有遊人誤闖這假「地鐵站」。

油麻地 果欄旱廁

所剩無幾的旱廁,來自油麻地果欄後方。志生果欄的光叔是其中一位逾五十年的用家,他指西九龍走廊未填海前此處是碼頭,旱廁由工友搭建,方便搬運工人及果欄工人使用。旱廁很原始,只有一條渠,每天由工友沖水清潔。

釋放焦慮 靈感湧現

其實,排泄只是享用廁所的一部份,相信很多人也會在私密空間活出真我。創作、思考、唱歌、閱讀,在身心最放鬆之際,靈感也會湧現。舊有公廁門後的「鴻文」、粗口歌、鹹濕公仔、勉勵詩,廁所成了次文化的傳承地。臨床催眠治療師崔力知(Jonathan)指,排泄除能消除體內廢物,也在釋放焦慮感,「自小我們被訓練在特定地方及時間才上廁所,人有三急也要忍耐,因此如廁前有極大的焦慮感,排泄則成了紓解焦慮的過程。」Jonathan指焦慮消除後人變得輕鬆,容易釋放創意,甚至冒出新的想法。「廁所環境直接影響如廁心理,欠衞生或空間感的廁所,反會增加焦慮感;環境賞心悅目,能排除如廁前的不安。」

香港得意廁所史

最早旱廁

十九世紀至二十世紀初

是沒有下水道沖廁的旱廁,如廁後需自行沖廁。九十年代後,政府慢慢把旱廁改為沖水式廁所。

舊式蹲廁

四十年代

早期舊式蹲廁都是沖水式廁所,中環街市仍保留原狀。

最多廁格

五十年代

油麻地街市街公廁改建前有六十個廁格,當時是全港最大公廁。

方便小島

七十年代

金巴利道小島上的三角形公廁,方便附近上落客的的士大佬。

世界級靚廁

木製紙筒

位於美國德州Austin郊野的公廁,近看就像融入自然景色的木材建築,遠觀原來是一卷廁紙形狀,極有創意。

環保概念

這是日本站廁的創新概念,在長方盒上加設隔板作洗手台,藉洗手後的水來沖廁,設計簡單,乾淨環保。

小島風光

日本瀨戶內海的伊吹島上這座不起眼的公廁,融合藝術及功能性。建築師石井大五與其團隊把它設計成摩登日本小屋,以牆身及屋頂的透明材質和空間透射光影,以廁文化來呈現當地人文風情。

攝影:鄧鴻欣、楊錦文

插畫:謝欣霖、張萬玲、莊珊蓉、張凱琳

編輯:陳國棟

美術:楊蕙蘭