【文化籽:藝文沙龍】

每年夏天,走在威尼斯小島上的遊人,不乏因威尼斯藝術雙年展慕名而來。到訪過香港Art Basel後或有同感,偌大的場館幾乎走到腳痛,但威尼斯雙年展規模是以數倍計。今屆主題是「All the World's Futures」,反思科技發展至今,人類未來該何去何從。芸芸展館中,亞美尼亞國家館獲得最高榮譽的金獅獎,兩岸四地展館也有精采內容,尤其台灣館,連日本著名策展人南條史生也稱印象深刻。

台灣館吳天章 隱喻殖民苦難

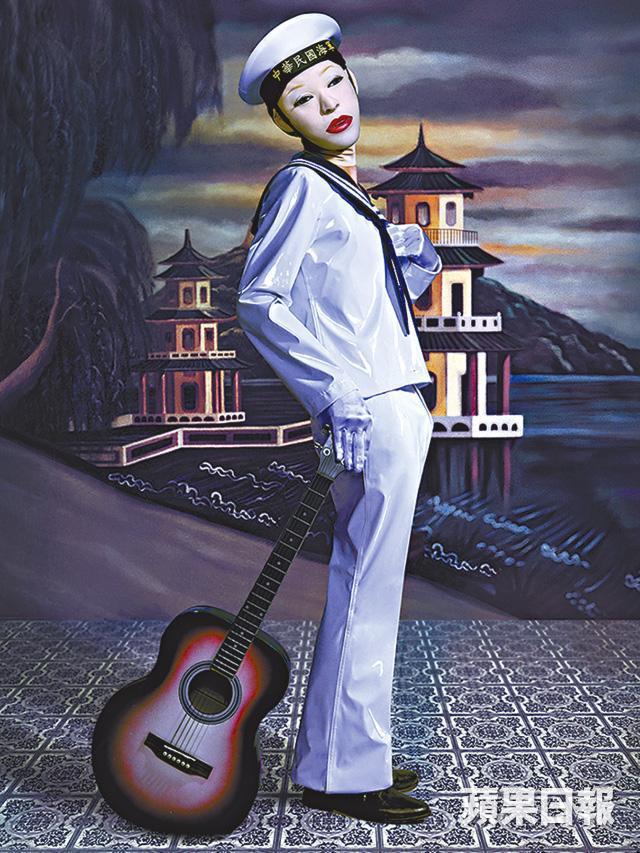

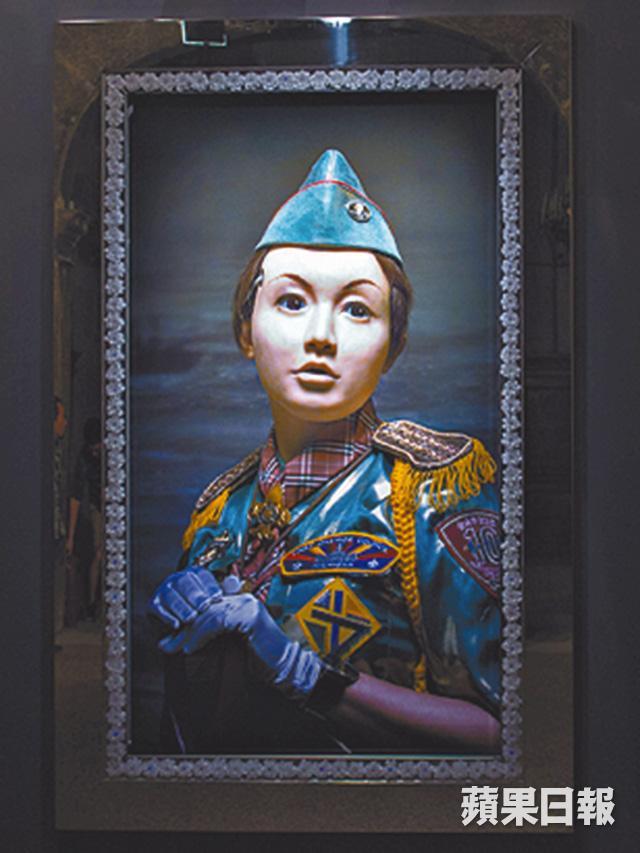

兩岸四地中,台灣最早踏足威尼斯雙年展,1995年曾以國家館名義參展,後因中國向大會施壓,台灣館被大會移除國家館名義,改以平行展形式參展。台灣館由臺北市立美術館策展,過往均以聯展方式參展,今屆首次以個展形式呈現,帶來台灣藝術家吳天章展覽「別說再見(Never Say Goodbye)」。年近六旬的吳天章從事藝術創作逾三十年,被譽為台灣當代藝術先鋒,早期以反諷政治的油畫作品揚名,九十年代改以攝影媒介為平台,1997年正是以攝影作品《再會吧!春秋閣》參與台灣館聯展。近年他開始創作錄像裝置作品,在雙年展平台上,展出三件錄像裝置及兩件燈箱攝影裝置作品。

錄像配舞台 移動中的原地踏步

展覽焦點是新作《再見春秋閣》,藝術家運用機械裝置配合魔術般的手法,將靜態影像變為動態錄像裝置。打扮艷俗的人物戴着道具皮膜,在輸送帶上一直向前走,舞台背景也跟着一齊移動,營造出視覺上的假象:看似在向前移動,實際上是原地踏步。錄像裏的人物看似灑脫與過去說再見,卻無法真正與歷史揮別,吳天章藉此隱喻台灣的殖民苦難。「台灣在近代史裏很滄桑,經過幾百年的殖民統治,也經歷了政權的不斷更迭。」背景音樂是悠揚的台語老歌,現場漆黑的環境讓這些影像如幽魂般縈繞在場館裏,讓這座原是監獄的官邸,倍感詭異氣氛。

另兩件錄像裝置《心所愛的人》與《難忘的愛人》,也與《再見春秋閣》一樣以一鏡到底的方式拍攝,配合道具機關更換服裝與場景,影像中的人物藏匿在人工皮膜之下,所有情緒都被隱藏。吳天章巧妙地將舞台表演結合台灣歷史,表面看是場景與服裝的轉換,底子裏回應的是上世紀台灣的政權更迭歷史。至於《永協同心》與《瞎子摸巷》兩件編導式攝影作品是其數位時代的重要之作,畫面中社會邊緣人物在濃妝艷抹與華貴服裝下,與自身殘缺的身軀形成強烈對比,他以幻燈片結合燈箱裝置的形式,讓原本作品的色彩更艷麗,也令畫面有更強的荒誕感。

香港館曾建華 錄像重複人生

香港館最早在2001年參加威尼斯雙年展,過往幾屆代表香港的藝術家有白雙全、蛙王郭孟浩、李傑等,今屆則是曾建華。這位虔誠基督徒深受尼采影響,作品基本上從個人出發,通過藝術探索生命意義。這次代表香港參展,問他有否改變想法加入香港元素,低調不願上鏡的他給予否定答案。「其實還是在做之前做的事情。」作品由四個空間裏的四個獨立錄像裝置組成,從河流的投影開始,穿過有文字影像流動的空間,經過兩扇窗投影着窗外事物的暗黑空間,最後同樣來到同樣是密密麻麻文字影像的空間。「人生很多時會重複,但又不是完全的重複,而是某種相似性的出現。」穿過第四個空間後,又來到原來的河流投影,古希臘哲學家Heraclitus說人不能兩次踏進同一條河流,其實一切事物都在變化、都在流動,曾建華透過這個空間,將他經歷與思考過的東西展示出來。

場地:Arsenale主場館入口對面。

澳門館繆鵬飛 還原文革逼害

香港館旁邊就是澳門館,同位於主展區Arsenale入口處對面。澳門2007年開始參展,場館看似民居,穿過窄門就是天井,裏面正展出澳門當代藝術家繆鵬飛個展《路——一個藝術家的冒險》。簡陋的木架上放着文革時期的日常生活用品,如人民裝、糧票、公仔書等等,這個戶外裝置作品名為《特殊的年代(二)》,在威尼斯還原近半世紀前中國大陸的那場革命。繆鵬飛三十年代生於上海,大學時期開始學習西方繪畫,文革時期大環境不容許他繼續探討當代藝術,他轉而研習書畫,師從劉海粟。天井另一端是他的書法裝置作品《簡書》,繆鵬飛以西方繪畫技巧結合中國傳統筆法進行創作,走出「新東方主義」道路。踏上一樓展廳則是《水滸系列》作品,結合書法、木刻年畫、雕塑等藝術元素,以較觀念性的手法與歷史對話,借用水滸題材講述千年來人們如何互相鬥爭迫害。

場地:Arsenale主場館入口對面。

中國館聯展 關注民間未來

中國藝術家在今屆雙年展上算是大放異彩,主題展有徐冰、邱志傑、曹斐等藝術家,四間中國美術館也帶來平行展,而邁入十周年的中國館主題是「民間未來」。未踏入場館,已被館外建築師劉家琨作品《隨風2015——由你選擇》吸引,一排魚竿構建的拱廊,魚竿末端的魚線連接着細長的懸劍,正好構成微妙的平衡。作品四周鳥語花香,一陣風吹草動已打破原有脆弱平衡,或在隱喻人類未來的處境。走進館內迎面而來是音樂家譚盾作品《活在未來》,他向來關注民間非物質文化傳承,歷時五年拍攝正在消亡的民間女書文化紀錄片。年輕藝術家陸揚以錄像與裝置探討宗教的功能性及未來宗教的想像,紀錄片導演吳文光作品《村民影像計劃》是一部記錄村民自拍紀錄片的影片,同場還有舞蹈家文慧與普通人互動創作的現代舞作品影片。這些主流之外的民間藝術家,為中國主流社會與城市風景提供另一個視角。

場地:Arsenale主場館。

關於威尼斯雙年展

這項藝術界盛事始於1895年,今年是第五十六屆,1980年在藝術雙年展基礎上衍生出建築雙年展,逢雙數年舉行,單數年則是藝術雙年展,兩者輪流舉行。由主題展、國家館及平行展三部份組成,主題展與國家館主要分佈在Giardini與Arsenale兩大展區,當中有些國家館及平行展則散落在主島及小島不同地方,讓參觀所有展館幾乎成了不可能任務。展期由即日起至11月22日,幾個月時間,讓你慢慢參觀遊覽。

記者、攝影:劉東佩

編輯:李聰

美術:吳子豪

部份圖片由受訪者提供