【專題籽:一樓一故】

每當提起狹窄、細小的空間,從前會想起板間房或籠屋,現代就是劏房,租客通常是無法承擔昂貴租金的草根階層。在香港,除了有壓迫的居所外,同時亦出現形形色色的微型工作間。蔣耀文、黃國良及林錦堂分別是巴士站長、補鞋配匙師傅及兌換店負責人,他們每天工作時的活動空間只有10至40平方呎,每移動一步也要小心翼翼,以免碰到牆壁,問他們為甚麼要屈在這麼細小的空間工作,他們異口同聲說是為兩餐適者生存。

巴士站細亭 21平方呎

近期,巴士車長成為城中熱話,先有新手女車長不知如何拉手掣,再有霸氣巴士哥大戰的士司機。其實,在巴士站內,除了車長還有站長為各巴士乘客服務。蔣耀文已當了站長快將三十二載,在紅磡鐵路站的巴士總站長駐近三十年,在做站長前是小型貨車司機,轉行只求糧準及每年有人工加,「一九八二年開始在九龍新界不同站頭做借更,兩年後才定下來,在九龍車站(即現時的紅磡站)做站長,最初只管已停辦的5K,及現時11K的前路線5E,這兩條線。」當時九龍車站是兩條巴士線的總站,現在已增為六條線,其中四條由蔣耀文管理,「每逢遇上大塞車,要馬上調動他們的食飯時間,又要通知乘客最新班次安排。八、九十年代,站長室還沒有安裝電話,要走到火車站打電話,通知另一邊總站的站長。」

從前屈身熱狗 現在細過囚室

雖然管理的巴士線增加,但是他的工作空間多年維持在21平方呎以下,比面積約75平方呎的單人獨立囚室還要細。嚴格來說,蔣耀文的站長室是越來越細,在駐守九龍車站的頭幾年,當大部份站長於面積約21平方呎的站長室工作時,他的站長室是一輛退役的雙層巴士,「是丹拿俗稱細牛的熱狗車,除了對望的兩排橫凳,其他的座位均拆掉,將下層後排改裝成站長室。」蔣耀文望着泛黃的舊照向我解說。在八十年代,部份站長室因沒有連上電線,只駁上小型發電機作照明,連接駁風扇的電力也不足,所以,當年的站長在夏天必須帶備「三寶」隨身,就是記錄車長到站與開車時間的筆、手撥扇及抹汗的毛巾,在夏天拍攝的舊照中,就看見手撥扇的蹤影。

雖然細牛造型特別,蔣耀文認為它還有好處,「從前這裏是海邊,沒有任何高樓大廈,很當風,如果在細亭工作,遇上打風也會擔心連亭帶人被風吹走,在巴士上有穩如泰山感覺。」不過,在八十年代末,這細牛真正退役,換來標準的細亭。近年,部份站長室不但增設大型座椅、微波爐及雪櫃,空間亦倍增,問在年底退休的蔣耀文有否想過要求調到這些新款站長室,他卻說:「有羨慕過但沒有渴望,畢竟在現在的環境已工作多年,已經習慣了,不想在退休前再去適應新環境。」

配匙加補鞋 50平方呎

每天十二時半午飯時間,是黃國良工作的黃金時間,所以是次採訪在早上十時開舖後進行。看見他將帆布簷拉開,一個僅數十厘米深的工作枱呈現眼前,這是配匙的地方。黃國良除了是開鎖配匙師傅,還是一位補鞋匠,而補鞋的機器就藏在後面的樓梯底。

當黃國良將所有工具準備好,記者拿出一對從家中鞋櫃底找出的一對沒有穿過、多年前以數百元買來的魷魚鞋給黃國良拯救。這對「新鞋」在家中試穿時,鞋底甩脫,一直被擱在一旁。他將鞋左翻右看,鄭重地說:「鞋底沒有花痕,多年來只放着?它不是貴價貨,鞋櫳已經變形,我建議你還是別花錢去補。」但我要拍攝補鞋過程,黃國良惟有動手,將另外一隻完好的鞋底撕開,解釋是放了太久,以免甩掉,故先作修補,純熟地塗上特製膠水將鞋底貼上,前後打磨,說打上踭貼會更加耐穿,把肉色與黑色的膠分別貼到鞋底前後,然後走到那條放了機器後,僅餘下30多厘米闊的樓梯底,開動補鞋機將多餘的踭膠打磨出來。

加租越搬越細 待客依然專業

這部約150厘米高、70厘米深的補鞋機已跟隨黃國良逾三十年,是他當年花五萬五千元買的德國機,「從前做水電,工作所需體力大,所以在一九八三年轉行。最初的舖位有80平方呎,兩年後業主加租逾一倍,搬到附近面積相若的舖繼續做。幾年後又加租,我們只是小生意,負擔不起數萬元的租金,就再搬到附近的排檔,100呎每月七千五百元,可惜二○○九年發生火災,排檔沒有了,搬到數百呎的閣仔舖。」四年前才搬到上環現址,舖面與樓梯底合共約50平方呎,黃國良叮囑記者不要公開他的地址,以免業主見到不高興,收回舖位不租給他。

此時已十二時半,不少客人要求配匙,還有一位男士來取鞋,黃國良跟他說:「這對鞋已經補過很多次,有機會還是買一對新。今次貼鞋底收一百二十元。」男士高興地付錢離開。已六十歲的黃國良還有一對十八與十五歲的子女要養,但是他坦然地說:「錢是很重要,但我也要專業待客,客人穿得舒服才是最大的價值。」我那對鞋修補費盛惠二百六十元,不過他客氣地免收,並希望我不要浪費他的心血。

迷你兌換店 40平方呎

二○○四年,因為看好沙士後北京送給香港的自由行大禮,林錦堂與家人在加連威老道開兌換店,「這是首間在加連威老道開的兌換店,原本太太負責看舖,但因她五年前生了小孩,要做全職媽媽,我就辭去電腦用品推銷工作,轉行在兌換店打理。」從前主要穿梭在街上及辦公室大廈銷售貨品,像是四處闖盪的浪人,代太太「從軍」的他,辦公地方由無限變成有限,「最初非常不習慣,因為地方太細,以前可以周圍走,現在只可坐在樓梯底,但是這也沒有辦法,為了生活只可繼續做下去。」樓梯底舖位非常迷你,僅40平方呎,需要去洗手間,只得步行幾分鐘到附近的大型商場解決。

生意下降三成 樓梯底舖隨時執

十多年前,加連威老道仍是以售賣平價衣服為主,專做遊客生意的兌換店只開設位近彌敦道的大街。自由行實施後,加連威老道跟其他地區一樣翻天大變,服裝、化妝品、電腦及珠寶連鎖店相繼進駐。近年,舖租只上不下,不少店舖貼滿招租廣告。近月,入境旅客數量減少,香港的旅遊相關行業收入下降,為兌換店負責人的林錦堂深深感受到這份衝擊,「近期生意比去年同期減少三成,能否撐下去,還是要結束生意,不用再屈在這裏?我也不知道。」坐在樓梯底的林錦堂,每天也只可透過玻璃窗望天打卦。

七十年代至今 九巴站長室演變

七十年代

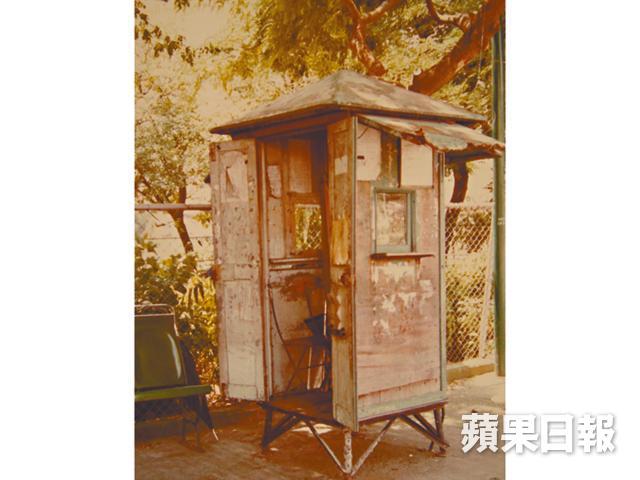

最早期的站長室使用木板,以人手搭成,沒有標準格式,是設計甚為簡陋的臨時站長亭。

八十年代

站長室由木轉為鐵或鋁,以米及紅色做亭,外形標準化,從玻璃窗看見站長亭中安裝有風扇。

八十年代末

單人站長室的建築面積保持約21平方呎,不過部份玻璃窗由趟窗改為百葉窗,增加空氣流通。

千禧年後

新的戶外站長室改以玻璃纖維建造,設有冷氣及電腦設備,部份更附設微波爐及雪櫃,方便站長與車長休息。相中是前年翻新的寶達巴士總站站長室,內設休息空間,面積約614平方呎。

記者:黃碧珊

攝影:伍慶泉、鄧鴻欣、黃碧珊

編輯:黃仲兒

美術:楊永昌

部份圖片由受訪者提供