【旅遊籽:假日散心】

速寫郊野系列4

香港南極蒲台島,平日島上住了不超過十人,人迹罕至。

每逢天后誕,島上逼爆數以千計的人,除了遊客,還包括昔日以此為家的水上人。

因為他們患了「思鄉病」,尊崇天后娘娘。

從蒲台搬至陸上居住的四姊妹,搬貨上山經營士多,她們付出巨大力氣,只為遊客提供歇息地。

不是土生土長的蒲台人,六十年代「遠道」由長洲來教書的村校校長,即使妻子抱恙,五十年風雨不改參與節慶。搭棚師傅更築起香港罕見的崖上的戲棚,把人情扎根於此。年輕女插畫師亦被這裏的人情及風景深深吸引,以畫筆記下蒲台島的面貌。

這裏缺水缺電,卻窮得只有愛。

「吸完一口氣,大力衝上去小斜路,唔夠力小腿會抽筋㗎。」五十七歲的劉金蓮(Candy)從蒲台島碼頭推着一箱廿多支蒸餾水,衝上石屎斜坡,邊喘氣邊激動地說,只因她曾經因此拉傷左腿韌帶。她和三名堂姊,買貨營運坤記士多,每次從香港仔市中心買貨,過行人隧道至香港仔碼頭,乘船至蒲台島,再搬貨物、石油氣,甚至雪櫃上五十多級樓梯,全都靠她們四姊妹分工合作完成,不靠外人幫忙,「好辛苦,唔想累到人哋整傷。」Candy說一切源於一位居於島上的伯伯,想找人接手士多,別人多番央求也不願。或許是緣份,有次Candy和從加拿大而來的朋友路經,伯伯認識Candy的父母,願意把士多交給Candy,她便毫不猶豫答應,和三位堂姊「繼承」業務,初時完全不懂做生意,接手至今已十八年,絕對是花汗水及力氣捱出來。

冇水冇電照開檔 惠及遊客

蒲台島分為灣仔及大灣兩部份,碼頭及坤記士多都位於灣仔。這裏水源不多,主要靠政府不定期運水至大灣,儲於海灘的三個水桶,以及灣仔及大灣的水塘。她和堂姊多數在灣仔的井,盛約三瓶各兩公升的水回士多,用來煲海帶綠豆沙及製作飲品,包括檸檬薏米水及酸梅湯等。「星期五晚堂姊預先煲糖水,我們星期六回來翻煲。」蒲台島三部發電機日久失修,發電的油渣更是由居民出錢購買,只有晚上六時至翌日早上七時供電,糖水只可靠從外面買回來的冰冷卻。缺水缺電,艱苦經營,點點滴滴皆辛苦,沒有辜負伯伯的一番心意。「呢度係蒲台四大景點必經之路,我哋擺咗啲水畀佢哋抹面降溫,坐低唔幫襯都冇問題,幫到遊客就開心。」搬貨未完全回氣的她,端出堂姊剛弄好熱呼呼的茶果,行山友拿錢出來購買,她臉上旋即泛起笑容,皆因遇上知音人,欣賞她們的付出。行山友獲得一口涼水,也懂得回報一水之恩,最近有人做了四大景點的指示牌,好讓行山客知道自己沒走錯路。與其靠政府,不如自發更實際。樂於助人精神發揚光大,暖透這個只有約3.6平方公里的小島。

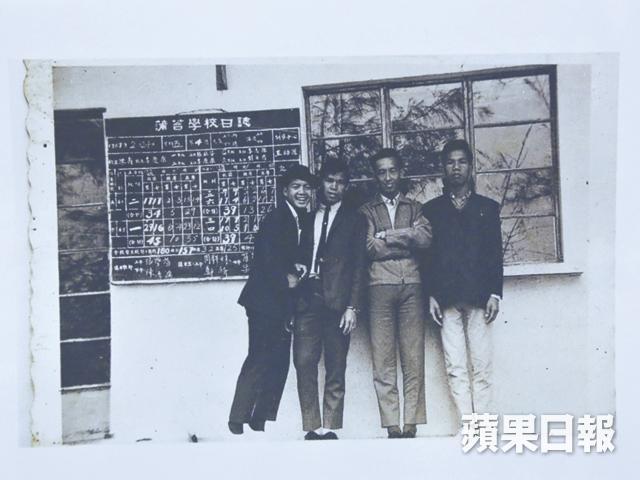

施比受更有福,一九七二年搬到香港仔居住的Candy仍銘記於蒲台所學,令她念念不忘的,就是她受教育的地方——蒲台學校(或稱蒲苔學校)。她是第十一屆畢業生,不只懂得讀書認字,還有機會跳出蒲台,放眼香港,「導遊」就是第二任校長張啟勳(當時的老師)。採訪當天,Candy專程從蒲台島坐船回香港仔,再由中環坐船去長洲探望校長,重拾念小三時遊長洲的場面,「好新鮮,雙眼發光。」未出發先興奮,校長曾帶學生到他的舊居度過兩日一夜,好像現時中小學生去宿營般,「嗰時家長冇咁緊張,好信任我,我當佢哋屋企人咁。」除了長洲,校長更帶學生去元朗等地旅行,費用全由校長包辦。對於「南極」學生,「出城」有如出國般興奮。多年後,現年七十六歲的校長對Candy仍然照顧有加,有如未長大的小學生,請她晚飯,碼頭接送樣樣齊。已長大的Candy亦懂得提點校長小心天雨路滑,別以為她長大後才這樣貼心,有次校長帶她和幾個學生到長洲玩,校長邀請她們出席喜宴,懂事的Candy卻逃避出席,因為她知道自己沒錢封紅包回禮,校長盛意拳拳說服她:「唔怕㗎,一齊食啦。」 終被熱情融化的Candy最後亦開開心心赴會去。

從長洲來的校長 蒲台icon

從蒲台島往長洲,全程約三小時,記者沒暈船浪至天旋地轉,但也覺得十分轉折。為何校長一九六○年願意前往香港「南極」教書?「嗰陣經濟唔好,認識校監個仔,學校有空缺便去教書。」一九七八年當上校長,一教二十二年,兩星期才回長洲一次。島上沒有太多娛樂,和學生一起玩,打成一片,Candy和其他同學從前愛到張啟勳的宿舍看電視,「聽何守信當摔角旁述,還會偷看校長改試卷。」她打趣的說,不期望高分,只求及格就好。校長亦愛帶學生釣魚、行山、踢足球等。他成立了五十二年的蒲台校聯體育會更成為與學生維繫感情的重要橋樑,每月首個星期二都有聚會,出席大約四十人,不過最年輕的學生已有五十多歲,昔日踢足球扒龍舟,至今坐定定食一餐,實屬難得,「全港很少有老師能和學生維繫這麼久的感情。」德高望重的校長,每年天后誕必回蒲台島,甚至三年前太太生病也「恩准」他:「返去啦。」拿藥的任務,交託女兒及親友。如此長情,幾乎昔日居民都曾在此念過書,路過不忘叫聲:「校長!」雖然他於一九八二年離校,學校亦於一九八八年停止教學,但他受歡迎的程度,絕對是蒲台島其中一個icon。

天后「吹雞」 舊街坊聚首

為慶祝天后誕(農曆三月二十三日),於清朝道光年間興建的蒲台島天后廟,每年都會「大變身」,加了一個戲棚蓋在上面。跟一般粵劇戲棚不同,它建於佈滿石頭的斜坡上,十三歲便跟爸爸搭棚的師傅陳煜光,也承認建造這個竹棚難度很高,在平地上十個師傅只需五日建成,這裏同樣用十個師傅,要花十五日完成,「凹凸不平,要避過石面,因應地勢興建。」要保持穩固,不會東歪西倒,如何準確計算每支竹落在何處呢?「好難話你知喎,唔係淨係睇一兩支竹,要睇埋成個棚的結構。」因此每次搭建都十分謹慎。他爸爸那一代便開始於蒲台島搭棚,陳煜光年少時曾停止搭棚一陣子,當他決定重操故業時,爸爸給他一個考驗:重新設計竹棚的結構。對於從小穿梭竹棚間的陳煜光,絕對冇難度,「冇乜太大分別,主要是方位及支撐力調節較仔細。」時代轉變,從前的竹用人手托,現時改用小型吊機搬運,更省時省力;不變的,卻是陳煜光和蒲台島的那份情,彷彿變成這裏的一分子,搭棚也特別用心,「當喺自己屋企咁做,居民由我自由發揮,更會落手一齊做。」想一睹崖上戲棚的風采,陳師傅說今明兩天可能拆掉鋅鐵外牆,想看完整的可能要等到明年。

爭搶花炮 慰解思鄉苦

昔日蒲台島居民以水上人為主,因此十分尊敬天后娘娘,人口最盛是五十年代,居民約有一千七百多人,主要住在漁船或在島上搭建棚屋。八十年代政府發展公屋,加上魚穫減少,漁民都上岸搬到香港仔田灣或石排灣居住,不過慶祝天后誕的傳統卻沒有改變,扒龍舟、神功戲,正日更會舉行搶花炮儀式,昔日居民每年都會回來慶祝,聚集過千居民及遊客。「我哋有思鄉病,唔返嚟唔安樂,冇好多錢,但都跟隨傳統做到最好,天后娘娘會保佑。」於蒲台島土生土長的梁金勝(九叔)說,居民亦不分彼此,毫不計較地出錢出力。難能可貴的是他們能保留搶花炮的這個過百年的傳統,天后誕正日的下午三時,居民代表會於天后廟外用丫叉發射印有花炮數字的紅色竹條,鑼聲響起,很多人聚集在用竹興建的小型炮台下,滿心歡喜舉起雙手,期待接到竹條。搶到號碼後,便可取走相應的花炮。

九叔說,約二十年前,搶花炮真的用火藥燒炮,用四支竹搭建約八呎高的炮台,燃點中間的藥引,約一呎長的竹便會彈上半空,而「一、三、五、七、九」這些單數代表更好意頭,吸引居民「爭崩頭」,九叔指出,打架、碰撞等「流血事件」在所難免,不過未至於送院,比其他地方的搶花炮和平。蒲台島值理會主席梁明錦表示,九十年代花炮最多,有七十多座,今年只有二十六座,但他有信心這個習俗可於島上延續下去。

蒲台島之二三事

巫氏大宅 人去樓空

蒲台島較為有名的居民,算是百多年前來自廣東的巫氏,三十年代,後人巫少棠在港經商致富,建成大宅。相傳他和家人回蒲台島慶祝天后誕,差點被賊人標參,從此沒踏足蒲台,大宅丟空至今。

百冇講發展 人鳥住喺邊?

蒲台島歷史悠久,有三千五百年前已存在的石刻,有各式各款由花崗石組成的怪石,包括僧人石、佛手岩等。生態價值高,是香港僅有土生盧文氏樹蛙的其中一個棲息地,亦是候鳥重要的補給站,島上記錄到的雀鳥品種超過三百種,包括世界自然保護聯盟瀕危物種的黃胸鵐、易危鳥類飯島柳鶯等。

骨灰龕係咁先

可惜近年這裏慘遭蹂躪,二○一二年初,碼頭附近的山頭林木,被人鋪上近三千塊石板,企圖發展為骨灰龕。居民向政府投訴,結果規劃署經城規會凍結發展。但一波未平,一波又起,城規會早前就蒲台群島分區計劃大綱圖作諮詢公眾,計劃包括把蒲台島西南部,即碼頭附近的舊建築,作低密度住宅發展,但香港觀鳥會發現,該處是瀕危候鳥中途休息站,因此早前發起一人一信行動,要求政府把蒲台島納入郊野公園,超過七千人參與。

由於蒲台島資源短缺,居住條件欠完善。在蒲台島長大的梁金勝覺得只要搞好水電配套,昔日居民便可回來長住。坤記士多老闆娘劉金蓮認為可以吸引更多遊客前來蒲台島,希望荒廢多年的蒲台學校能改建成為宿營營舍。至於首次踏足蒲台島的插畫師Flying Pig則希望蒲台島能保留其原始舊貌,不影響生態環境。保育與發展看似難以平衡,但只要停一停,諗一諗,建設和大自然並存,並非不可能。

採紫菜搵命博

紫菜、昆布、魷魚等,都是蒲台特產,但有否想過,採紫菜原來是搵命博?風平浪靜採不到,風大浪大便「分分鐘打你落海」。九叔指出,漁民通常每年十月至十一月採紫菜,每次都要二人出海,一人腰上繫繩,在海邊刮紫菜,一人負責岸上扯繩。歷來因採紫菜身亡的島民也不少,住了四十五年的吳婆婆,哥哥約廿年前獨自在岸上採紫菜溺斃。隨着漁業式微,沒太多人懂得刮紫菜,或願意承受生命危險,大部份商店售賣的已是外來紫菜,但質素可媲美蒲台出品,大家不妨一試。

記者:梁慧琳

攝影:梁志永、許先煜

插畫:Flying Pig@事吉茶記

編輯:黃仲兒

美術:孔文彬