【旅遊籽:文化地標】

香港涼亭多如繁星,你我早就視而不見,聽而不聞,受其庇護也是理所當然。誠然,目中無亭並非大家的錯,香港著名建築師鍾華楠曾說:「因其不屬『房地產』,一般不能做買賣,所以業主及建築師多不注重。」在這商業社會,不明設計者用心,還是設計者本無用心,經已不值深究。探其根本,亭,只是一個有頂無牆的公共空間,既可遮陰避雨,亦可花前月下說愛談情,它的文化源遠流長,一切一切,不妨由中式涼亭說起。

亭,停也。古人多靠雙腳走路,涼亭於是應運而生;富者,為了行善積德,也愛自掏腰包修橋補路建造涼亭,予人方便。七十年代以前,香港的山村古道盡是趕集的人,涼亭自然俯拾皆是,反觀如今大多藏身公園,刻板得很。此前翻看雜誌,瞥見聯合道公園湖心亭的舊貌,即使不明園景佈局,但是閒適之情油然而生,它,正是出自鍾華楠之手。

天下雖大 難容一亭

鍾華楠曾設計皇后像廣場及山頂爐峰塔,問道何謂具香港特色的涼亭?他的答案是:沒有!那麼為何沒有?鍾華楠說得精闢:「香港潮流着重『洋風格』,業主大多沒有民族及國家風格的概念,更沒有這種要求。簡單來說,香港風格就是下舖上居,然而,騎樓文化中的左鄰右里、上朋下友已不復再。」在業主及建築師眼中,亭無甚價值,它不能為香港的GDP增加多少個百分點,在一組建築項目中顯得微不足道,設計時,自然是東抄西抄、舊酒新瓶。

念念不忘,必有回響,一九八九年出版的《亭的繼承——建築文化論集》,鍾華楠為其平反,並且身體力行設計出具中國風格的涼亭,「嘗試利用一些傳統概念,融入新意,後來想到古時的『井田制度』及『九宮格』,遂以此為基礎,加以發展。」可惜,他的創作現在只餘聯合道公園的湖心亭和小食亭,以及賽西湖公園內的涼亭,而港灣道公園的聽瀑亭與樂富邨的樂富亭均已拆卸。「如果宮殿代表帝王、廟觀代表儒道、高樓代表權貴,亭便代表百姓。可惜,天下之大,不能容下一亭,那麼,亭就代表我的建築魂吧!」

仿清初江南園林的九龍寨城公園、仿唐代木建築遺韻的志蓮淨苑南蓮園池,以及參考廣東四大名園的嶺南之風,皆帶來不同的中式園林風格,是古裝劇的常見場景,香港專業進修學院文化遺產管理課程主任梁以華就說:「公園是現代產物,昔日只有皇家園林,後來涼亭現於私家園林,才開始進入民間。香港的中式涼亭大致分為三種,像以上這些著名公園便是用重現手法;也有像龍圃、景賢里及虎豹別墅等私人花園採用中國文藝復興風格,兼具中西元素;最後是政府興建的中式涼亭。」

千變萬化 因地制宜

這天,隨梁以華夫婦到訪嶺南之風,領略以小巧玲瓏著稱的嶺南建築風格。其設計參考了廣東四大名園,即順德清暉園、番禺餘蔭山房、東莞可園及佛山梁園,當中,梁太極力推薦餘蔭山房,「偏偏在全園中心放置假山,要人不斷走小徑,小中見大,步移景遷,每轉一彎也有驚喜,園小但可以逛很久。」

嶺南之風共分十個景區,湖景佔全園面積約百分之二十,其中的「橋廊畫舫」,中間為亭,設計襲自餘蔭山房,「橋廊將水池分為兩邊,看盡不同風景,善用空間,以小見大。」梁以華指着左首的船廳、前方的樓台、右首的水榭,樣樣皆按嶺南風格佈局,「香港地處南方,無需跣雪,所以簷頂斜度較北方的來得低。」

觀其形,亭可分三部份。亭頂以物料及裝飾分辨流派,南方布瓦北方琉璃;亭柱支撐亭頂,亦為框,框着四邊風景;最後是地,因地制宜,決定亭的功能。「街上有避雨亭,公園有休憩涼亭,墳場則有碑亭、墓亭,巴士站也叫候車亭,瞭望台更有觀景亭等。」各有功能叫法,亭,有千種色相,未必全然是中國風,但其定義為一個有蓋的空間,有空間便有私人及公共之分。「亭下前後靠背共有八張座椅,若有一人坐下,你自然不想進入對方的私人空間,選擇往別處去。」作為百搭的建築物,亭也可獨立存在,是個不可思議的空間。

湖去亭在

仰望亭頂底部,便能看到九宮格的佈局。涼亭仍在,但湖已填平,用來增建活動空間。

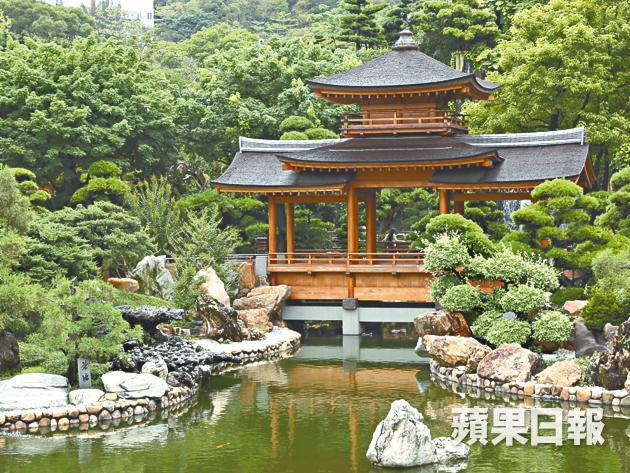

仿唐和風

南蓮園池依照日本人仿唐木建築,亭橋連接兩岸,串連景物,卻又巧妙地分割空間,令兩岸景色更加多變雅致。亭坐蒼塘,前有山石,後有綠樹,景色怡人。

半亭風光

倚牆而建的半亭是嶺南園林的常見手法,牆後往往是屋主的活動範圍,可透過漏窗看到客人動靜,圖中半亭位於嶺南之風內。

大吉壓頂

一般亭按柱分一柱、二柱、三柱、四柱、五柱、六柱、八柱、十二柱及十六柱,港九福德念佛社裏的大吉居亭卻為七柱,七條柱聯首兩句為「歕歕指建紀念亭 師聖策劃七柱形」,記述建亭經過。原來建廟前曾扶乩問卜,才建七柱,又以福桃為佛社標誌。

五柱錐體

嘉道理農場裏的嘉道理兄弟紀念亭為傳統中式建築,而這個位於大尾篤海濱的嘉道理亭則外形破格,由五柱組成一個錐體,中心的五星形石墩暗含星宿奧義。在海景沒有保障的香港,此亭的海景由一九七六年至今不變,站在亭中觀海是賞心樂事。

中西合璧

中式園林中的涼亭,一是座落水邊,一是講求地氣,鮮有像花園用上西式風格的虎豹別墅般設於門口上方。屋主胡文虎是客家人,也是印尼華僑,亭簷頂扁平而闊大。

頂樓風光

一九三二年,養和醫院中院大樓樓頂建有中式涼亭,極為搶眼。據《圖說香港歷史建築1920-1945》,中院為折衷主義風格,每層皆有露台,入口有古典方柱,十分獨特。

官僚扼殺想像

古時五里一短亭,十里一長亭,涼亭是中國古代行政區劃,含政治功能,劉邦最初也由泗水亭長做起,香港人幾乎每個周日都在城市論壇中唇槍舌劍。在香港,亭粗略分為東西兩派,講完中式講西式。西方涼亭叫Gazebo,原意不在乘涼,因其建在坡上,黃昏時供人奏樂,大家坐在旁邊草地邊野餐邊聽歌,或坐或躺,極為閒適。中國人較重禮節、含蓄,亭往往倚湖而建,向着園景,亭的高低及位置也代表身份,西式園林卻喜在屋前,亭子外露,居高臨下。

鍾華楠說過亭為無用之大用,現實真的有無用的亭,「拓展公共空間」版主陳寬彤站在鰂魚涌海堤街的不能避雨亭下說:「當你看到這個設施時,不禁反問它的設計原意是甚麼。香港夏天多雨,人們要找地方停歇,但其設計卻與用家需求有落差。」難怪惹來廢墩之嫌弄得眾所周知。

亭是死物,人是活的,對着無用之物,網友終於爆了,戲謔亭之大用為世界末日等待挪亞方舟的候船亭。此亭原是民政事務署資助的地區小型工程計劃項目之一,政策始於二〇〇七年,鄉郊小型工程更早於一九九九年實行,旨在改善區內地區設施、居住環境及衞生情況。「香港很多設施以管理及實用思維出發,其實涼亭已經創造出良好的社交空間,像香港公園的噴泉涼亭般不是用來避雨,而是用來玩水,相信更易討人歡心。」亭的美學風格,刨一個月書也刨不完,香港人很簡單,只要一個亭,而不是廢墩。

讚:

彈:

想不「亭」,就有無限可能

停止想像,香港只有更多無用之亭,像德國斯圖加特大學電腦設計研究所的研究員,每年都會建造一個亭子,設計極其認真。二〇一四年就嘗試在不使用模具的情況下,借鑑甲蟲鞘翅的形態,將編織好的玻璃和碳纖維連結成堅固的網狀結構,既能採納自然光,亦能提供休憩空間。而且樣子前衞,讓人一見難忘。

記者:邵 超

攝影:劉永發、潘志恆、梁志永

編輯:陳國棟

美術:楊蕙蘭