【文化籽:字裏凡間】

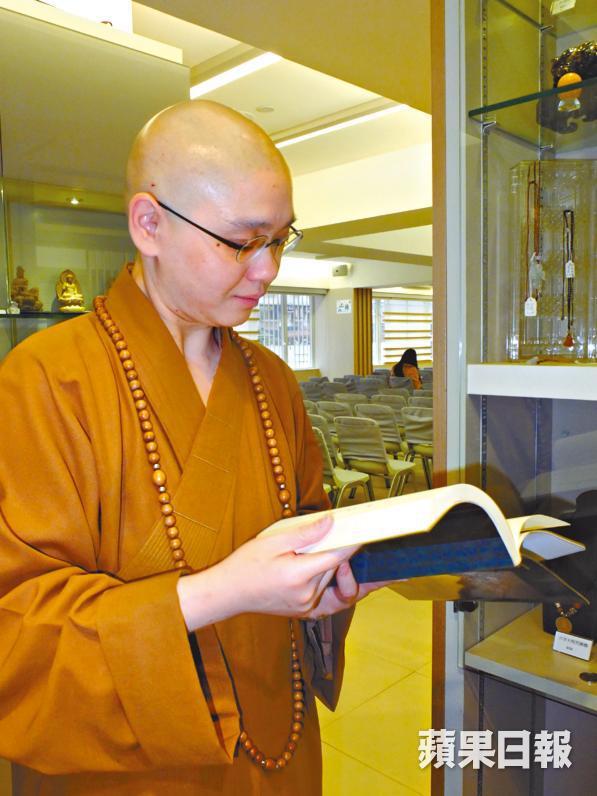

佛誕臨近,學生打工仔,內心因放假一天充滿欣喜;高登音樂台,熱播《涅槃無限好》、《幾分貪嗔幾分癡》等名曲助興;尋常家庭,也為着「飛越五指山」,笑聲笑聲滿載溫馨。佛學主題創作,近年無遠弗屆,但有多少人,真的會「唸經三十六小時」,閱讀佛教經典?如是我聞:「佛經,聽都覺得悶啦。」但佛學教授法忍法師介紹,不少佛經故事非常有趣,一些有關佛陀的記載,更是鮮為人知,閱讀佛經,也可了解佛誕的意義,紀念佛祖對人間的啟蒙。佛經的趣味,絕對比想像中高。

堂弟指甲藏毒 害佛終害己

說起如來佛,首先想到的故事,必先是五指山囚禁孫悟空。但原來五指山甚麼的,全是《西遊記》創作,佛經根本沒記載,無辜的佛祖,反而被二五仔的金手指謀害。據《增一阿含經》記載,提婆達多是佛祖悉達多的堂兄弟,本來聰明大力又靚仔,前途無限,但因妒忌之心,對佛祖動了殺機。有天,佛祖走到耆闍崛山附近的小山,提婆達多就走到耆闍崛山,「手擎大石長三十肘,廣十五肘而擲世尊。」反派就是菜鳥,也沒想到佛祖有山神護體,擋下大石,只有一小片石碎,擊中佛祖的腳,令佛祖流血受傷。但故事尚未完結,提婆達多假裝與佛祖修好,「以毒塗十指爪甲」,打算毒害佛祖。壞人總是沒好下場,提婆達多未接近佛祖,便人體自燃,為火所燒,最後墮入阿鼻地獄中……

美男子阿難 一字不漏弘佛學

上文提要,提婆達多害佛終害己,但佛祖的堂兄弟中,並非個個壞人。以提婆達多的親弟弟阿難為例,他不單外形討好,更有最強大腦,能一字不漏,記下佛祖講學內容,為佛學留下傳世經典。佛經常見「如是我聞」四字,當中的「我」,就是阿難。阿難聽到佛祖的道理後,如實地記錄下來,除了記憶力驚人外,阿難更是美男子。文殊菩薩曾讚揚阿難:「面如秋滿月,眼似淨蓮華,佛法如大海,流入阿難心。」太抽象?傳說佛陀有三十二相(三十二種美好的外貌特徵),阿難已有三十相。《優婆塞戒經》具體提到,三十二相包含牛王眼相(眼睫毛纖長整齊)、白毫毛相(眉間長毛)等,有興趣可自行FF。

奶溝飯醫肚 最後一餐食真菌

佛祖降生人間,隨即一手指天,一手指地,說「三界皆苦,吾當安之」,陳述讓眾生解脫的任務。所有打工仔都理解,有工作在身,飲食不過其次。佛祖本貴為淨飯王之太子,身份尊貴,但當時印度流行修行苦行,獲得精神上的解脫,佛祖也修過六年苦行,以身體證明,這種方法無法脫苦海。《佛本行集經卷第二十五》記載,佛祖經過六年苦行生活後,「身體瘦削,無復肌膚,唯有骨皮裹身。」恢復正常飲食時,他接受兩個牧牛女供養,「取彼善生村主之女所獻乳糜,如意飽食。」乳糜是印度食物,以穀物(例如白飯)混和牛奶而成,以現代科學知識看來,流質容易消化,而且營養豐富,不失為絕食後補充體力的佳品。佛祖吃飽後,身體終於「平復如舊,端正可喜。」

坊間傳聞,佛祖八十歲時,因吃了純陀送的毒蘑菇而死。據《大般若涅槃經》記載,佛祖確然接受了鐵匠純陀的供養,作為死前最後的膳食。但佛祖早於三月之前,預示化身將完成任務,離開人間。因此,純陀是無辜的,別怪他。

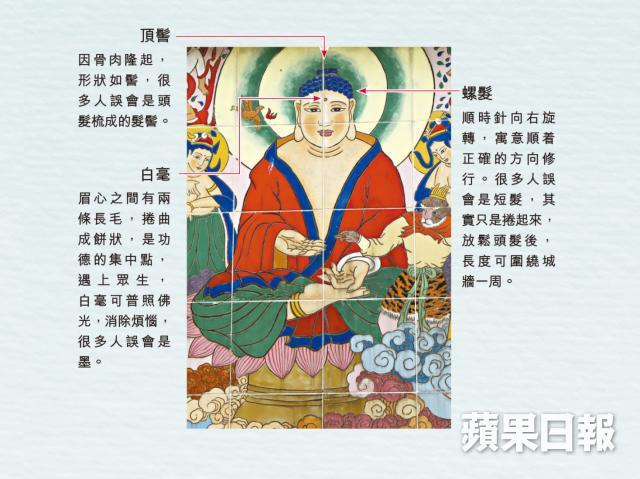

佛祖面部特徵與誤解

佛祖原來係長毛

佛祖的頭部,是功德最集中的地方,兩道眉頭間,有兩條長毛,將之捲曲成餅狀,便成會發光的「白毫」,其光芒照耀眾生,可將煩惱釋除。根據《佛說觀佛三昧海經卷第二》記載,佛身高一丈六,「眉間白毛正長丈五」,可「流出眾光上至佛額」,一切世間的可尊敬事,在白毛末端全部看得見。佛祖除了眉毛長,也留長頭髮,據說長度可圍繞城牆一周。中小學校規常列明長髮披肩儀態不夠端莊,未知是否為了同一理由,佛祖全身的毛髮可捲曲,向順時針方向打旋藏起,象徵依循正確方向修行,普渡眾生。

梵天佛祖 同氣連枝

出生證明文件上,佛祖的出生地,理應填寫藍毗尼,但根據《過去現在因果經》,佛生而為人之前已經存在,並一直在「兜率天」講經,所以出生地這問題,比想像中複雜。看過電影《喜馬拉雅星》的讀者或有印象,梵天是印度教地位最高的神靈,雖然門戶不同,但在佛祖短暫的人間旅程中,從出家到涅槃,梵天也扮演着重要角色。例如《佛本行集經》記載,佛祖尚是王子時,到皇宮外的四門遊覽,看到老、病、死的苦,情節也是由梵天安排。站在佛教角度來看,佛祖是一位靈性老師,說法能普渡眾生,梵天憐憫世人,協助佛祖在人間講學,是三贏方案。

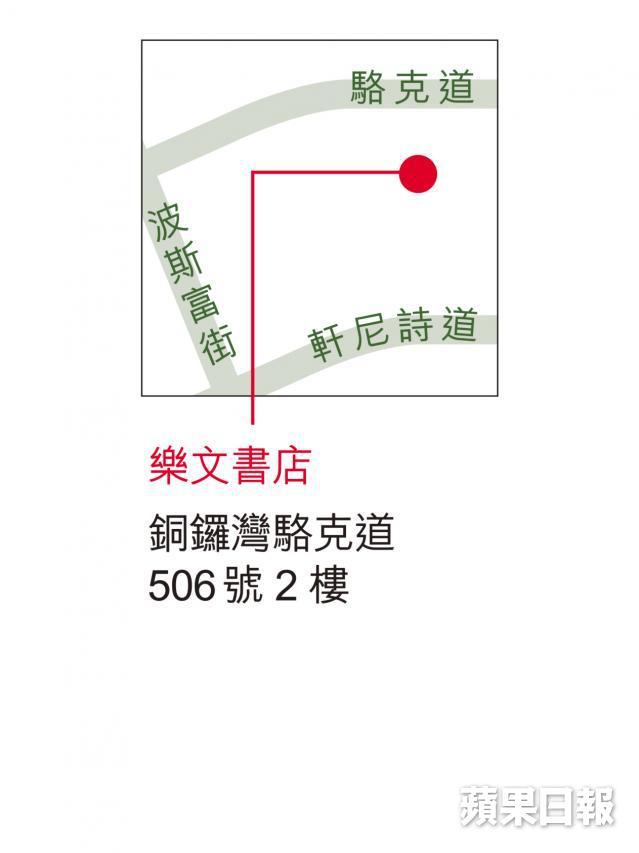

小書店推介

古人的色彩詞彙,比現代人貧乏,是古人的眼睛和現代人不一樣,抑或純粹未出現相應的命名?本書以色彩和方位為兩大主題,探討一些人類思維裏,似乎是人最本能的共通概念,如何因為語言的介入,而變得並非必然。

文學以語言、詞藻串連感官情緒,坊間又充斥文法結構、腔調發音反映民族氣質的浪漫傳說。站在學術的角度,不免都是主觀附會,然而語言與世界觀的互動,也不是毫無科學根據。有些族群說話,不以自我的前後左右交代位置,任何事物都在分佈於東南西北的天與地。

本書體裁近似科學史,講述自從有人關注這種問題後,學界擴展研究,推翻前人理論時一再矯枉過正,一時走入感官決定語言的盲點,一時又傾向文化形塑思維的極端。求學問道合該以此為鑑。

作者蔣勳自小將《紅樓夢》當作床頭書,翻閱多年,人生的歷練,加上對佛教的研究,使他再讀《紅樓夢》時,觀點有了變化。微塵眾三字,語出《金剛經》,蔣勳以微塵作譬喻,講述大千世界中,不顯眼的小人物。

《紅樓夢》的故事架構宏大,部份登場角色,只有片言隻語描述。但不論是任何角色,主角賈寶玉,都對其特徵形容入微,是很好的旁觀者,而且無意批判。《紅樓夢》是一部家族興衰史,蔣勳認為,賈寶玉將苛刻的筆墨,留給自己,而作者曹雪芹,自詡是賈寶玉,《紅樓夢》於寶玉來說,像一部懺悔錄,充滿諒解之情。

人性是永不俗套的題材,故事由蔣勳演繹,小腳色盡皆有血有肉,由業力與緣份牽動。回到現代的舞台,人生不也如此嗎?

記者:彭海燕

攝影:梁志永

編輯:黃子卓

美術:楊蕙蘭