【科健籽:趣味科普】

相傳釋迦佛祖在菩提樹下得道成佛,靠的是打坐,即靜坐,而不是那棵菩提樹。先不說他究竟得了甚麼道,開悟了甚麼,但靜坐這門宗教色彩濃厚的活動,近年卻成為了科學家研究對象。

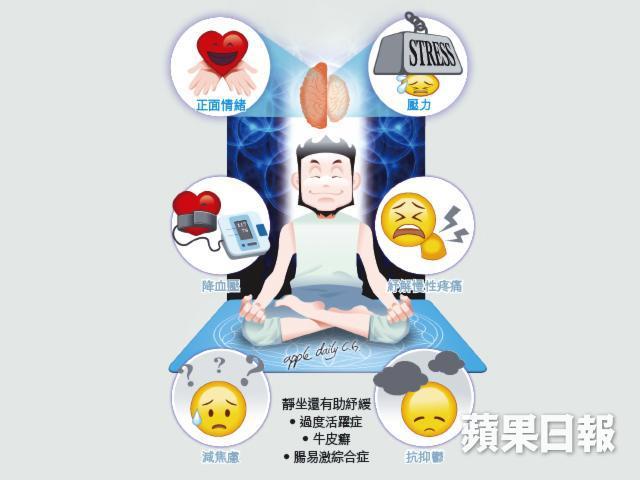

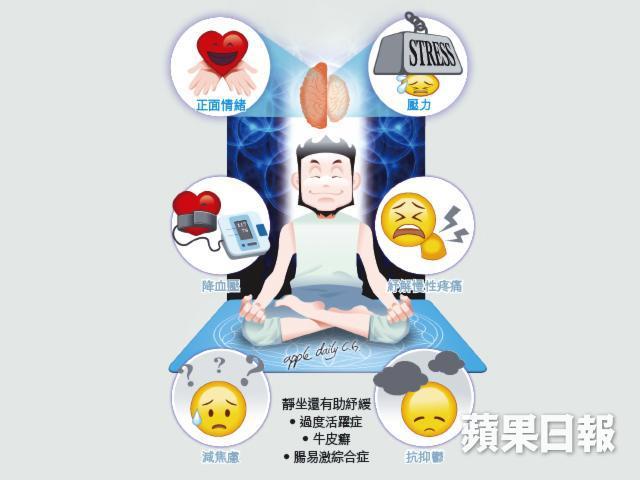

科學家早知靜坐有益身心,可以紓緩各種不適的症狀,他們亦透過種種的實驗,分析靜坐好處。威斯康辛大學精神科教授大衞森(Dr. Richard Davidson)是當中的表表者,他研究僧人多年,發現他們在靜坐時,腦部活動跟初學者大有分別,例如在其中一組實驗中,發現靜坐達一萬小時的僧人,在打坐時腦袋特別清醒,錄得罕有的伽瑪腦電波,而電波在負責專注力的前額葉尤為活躍。有研究指出靜坐透過調節大腦前額葉(prefrontal cortex)活動來提升自制能力,為治療過度活躍症帶來希望。

坐得多 提高專注力

靜坐其實有違人類本能,嬰孩呱呱落地之後就已經「冇時停」、「坐唔定」。倘若他一動不動的坐在那兒冥想,你才要奇怪。小孩子「定力」之差,為人父母的都知,外國就有很多「棉花糖實驗」說如果他們能夠忍住不把眼前棉花糖吃掉,過一會就會賞他們多吃一塊,最後當然偷看孩子們那種按捺不住的神態,擺明是戲弄他們來着。我們成年人誘惑也多,自制力之差跟小朋友不遑多讓,現在資訊科技發達,吃飯不玩手機比不看電視可說難上百倍,似乎我們也要克制,提升一下自己的專注力。除了增加專注力,他的實驗也證明,靜坐者抗壓力高,思想正面,跟壓力有關的灰質(gray matter)體積明顯縮小,相反負責正面情緒的腦細胞則增加了。

前年三月大衞森應香港中文大學邀請演講,主持題為「改變思想,改變大腦」的邵逸夫爵士傑出訪問學人年度講座。大衞森是美國頂尖腦神經學者,曾獲《時代》雜誌選為二○○六年百位最具影響力人士之一,不少僧人多年來進出他位於美國威斯康辛州的實驗室裏當白老鼠,讓他不斷掃描自己的腦部。後來大衞森更刊登過好幾篇論文,從此奠定了在這個研究領域的地位。猶記得當年他在另一個演講中自言自己曾往印度學靜坐,有三十年的打坐習慣,雖工作忙碌,但每天總會騰出半小時靜坐,更鼓勵研究室的研究員也齊齊打坐。

減少對藥物的依賴

靜坐在神經科以前是冷門的題目,大衞森在哈佛大學的授業恩師都勸他別碰,說吃力不討好。大衞森起初謹遵師命,後來才決定「出櫃」。現在他又靜坐又研究人家靜坐已是眾所周知。說到靜坐還有甚麼好處,猶記得他引用研究指出,可以紓緩焦慮症、抑鬱症等精神問題。查實這些症狀都有藥可治,他本人也解釋自己沒反對人家服藥,但也希望病人不用太依賴藥物。我們安然無恙的也可學學靜坐,然而試過的都說不容易,不是東拉西扯就是坐着打瞌睡流口水,總之由早到晚一顆心不是迷迷糊糊就是緊張兮兮,難得有一刻是安安靜靜的。

參考資料:"Social influences on neuroplasticity: Stress and interventions to promote well-being.”Nat Neurosci. 2012 Apr 15; 15(5): 689–695.

"Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density."Psychiatry Res. 2011 Jan 30; 191(1): 36–43.

記者:陳以恒

編輯:黃仲兒

美術:楊永昌