【專題籽:一樓一故】

上月底,大學排名權威機構英國QS公佈新一份世界大學學科排名調查,本港有六間院校共二十二科位列所屬學科全球首二十位內,以香港大學成績最彪炳。在香港各大學中,港大不僅學術成績優異,校園內的歷史建築亦最多,其中四項是法定古蹟;二○一二年才壠用的百周年校園,有三幢建於二十、三十年代、原為水務署設施的歷史建築,當中兩幢是前水務署員工宿舍,現為新校園入口的標誌建築。其中一幢兩層高的平房宿舍,現在主要由香港大學出版社使用,任職出版社宣傳經理的林慧敏在這幢建築工作兩年,每天在裏面走動時都非常謹慎,為的是好好保護它,留待前住客回來緬懷。

香港大學百周年校園訪客中心

•

三級歷史建築

•

建於一九二○年代

•

原是薄扶林道西區抽水站及濾水廠工人宿舍

香港大學百周年校園逸夫苑

•二級歷史建築

•約建於一九二四年

•原是薄扶林道西區抽水站及濾水廠高級職員宿舍現為香港大學出版社辦公室、書店及訪客中心展覽廳

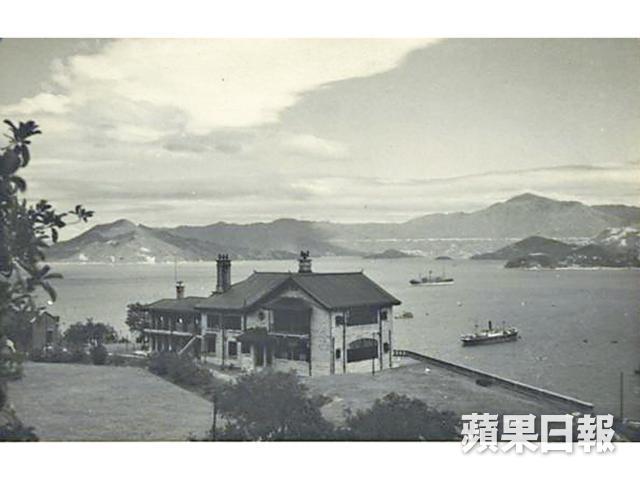

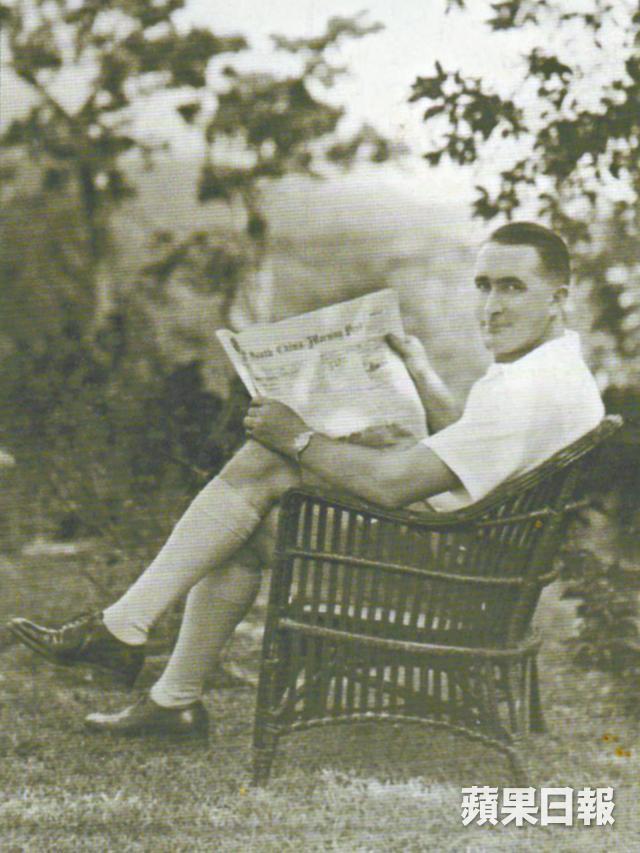

從港鐵香港大學站C1出口,轉乘兩次升降機前往港大百周年校園,只需數分鐘就輕易到達。當年,這裏仍是水務署西區抽水站及濾水廠,位置偏僻,只得一條大斜路,從山下步行至此需時約十分鐘。現在校園入口處的一幢兩層高、外牆以不規則花崗石築成、屋頂設三支煙囪、二樓有開揚小露台的Arts and Crafts建築風格小屋,於一九二三年建築時,其建築成本是$38,990.7。在建成初期,供給於該水務設施工作的外籍高級員工居住,每層各住一個家庭,Arthur Paull Glanville是其中一位住客。

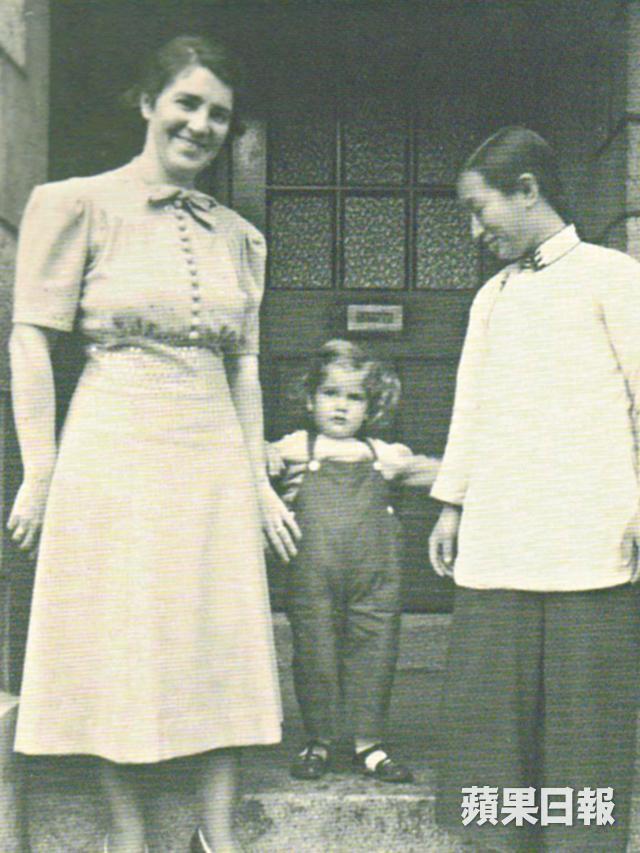

英國小女孩 68年後再踏故居

他早年在英國受訓成為工程師,先於英國皇家海軍服役,一九二○年加入香港前工務局,負責管理大潭篤水塘,一九三三年擢升至管理西區抽水站,舉家遷到西區抽水站高級員工宿舍居住。一九三八年四月,已育有兩位女兒的Glanville,在宿舍迎來么女Muriel,小女孩就在這饒富殖民地色彩的屋子度過了兩年的快樂童年。二○○八年,Muriel為慶祝七十歲壽辰特別回來香港,早已嫁為人婦成為Mrs. Muriel Blandford的她,向港大職員分享父親與她居於這裏的故事。根據百周年校園網頁於二○○八年第四期的報道,一九四○年七月,兩歲的Muriel跟隨母親及兩位姐姐,前往澳洲墨爾本逃避戰火。她父親在香港淪陷時,被關入赤柱拘留營,一九四五年香港重光後獲釋,身體已經非常虛弱,翌年返回英國與家人團聚。由於Muriel離開香港時年紀尚小,因此對出生地的環境記憶模糊,幸好當時新校園擴建工程尚未展開,Muriel還可在復修前參觀故居。

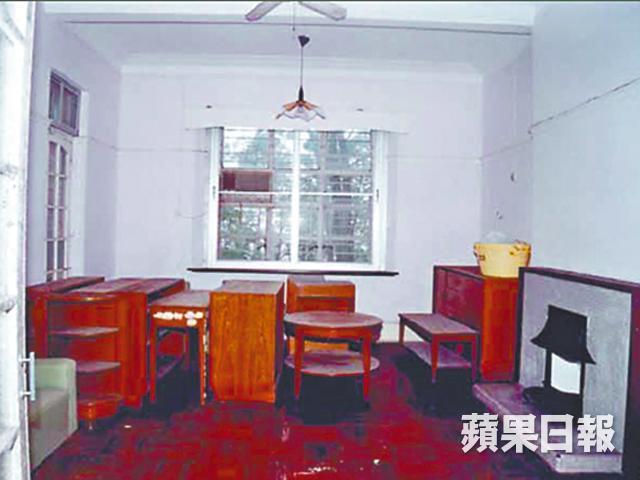

沿用舊式木裝修 配現代辦公室用品

Muriel的舊居,從二○一三年起變成港大出版社辦公室。當年主樓每層是兩廳兩睡房逾千呎單位,間隔至今沒任何改變,上層改為辦公室,下層是書店、辦公室及展覽廳,在港大出版社工作已十年的林慧敏說:「以前辦公室在香港仔工業大廈,以隔板分隔開各同事,但兩年前搬到這裏後,各同事在不同的房間工作,談公事需要在屋內走來走去,大家在同一屋簷下工作,感覺像是一家人。」港大保留接收宿舍時的木地板、木窗及壁爐等,連替換配件,如門鉸、門柄等,全部在英國訂購舊式配件,即使配上現代的辦公室用品,屋內仍保留二十年代的味道。

現在,港大出版社社長Malcolm Litchfield的辦公室在二樓原飯廳已封閉的壁爐旁,有一道小門。港大公關跟Litchfield解釋,二十世紀初階級觀念很重,僕人要從宿舍走到主樓,主要靠廚房的後門,或爬上宿舍的室內小石梯,通過一道不足一米半高的小門進入主樓飯廳,Litchfield聽後才解開使他迷惑多年的疑團。社長的辦公室從前是飯廳,做經理的林慧敏,現時的辦公室則是從洗手間改裝而成,她指着房內唯一的小窗說:「這間房從前是洗手間,所以裝上磨砂小窗,看不清外面環境,但又容許陽光透入來,在復修時將窗保留後便封上,在這麼細小的空間工作感覺很特別。」她的房間甚至整幢大屋內,在牆上也找不到一口釘,原因是要保護建築,不造成永久傷害,只使用萬用膠掛上裝飾品。

古色古香的書店經常吸引遊客及書迷前來參觀,還有一些特別訪客,「搬入來初期,有一位約八十歲的老人家到訪,表示曾住在這宿舍。」一位穿上風褸、活動自如的八旬伯伯表示,他的家人曾為這宿舍地下的家庭打工,所以他也住在這裏。五十年後,得悉宿舍已活化成港大建築之一,特別前來參觀,看見除了一幅房牆被開鑿了一道門外,屋內屋外沒有大改變,感到很欣慰,可以再次親臨景中緬懷舊回憶。往往我們要在失去時,才開始懂得尋找集體回憶,就趁現在珍惜眼前物。

先建員工宿舍 再拓水務設施

香港開埠之初,食水是來自山溪及水井,不過水量及質量均不理想,為應付不斷增加的人口,於是興建水塘收集雨水。首個水塘是竣工於一八六三年的薄扶林水塘。為解決港島西的用水需要,政府在一九一○年計劃從港島南的水塘輸送食水至該區,所以在港島西興建抽水站及濾水廠。四年後,抽水及濾水基本設施完成,雖然西區抽水站及濾水廠的作用,是將香港仔水塘的食水輸送給港島西居民使用,查實當時政府並未確實該站連接到香港仔水塘。

當時,薄扶林仍是偏僻之地,為方便員工打理西區抽水站及濾水廠,水務署在水務設施正式使用前,先興建兩幢員工宿舍,一九一九年建成單層中式的華人工人宿舍,及一九二四年竣工的兩層平房式海外高級員工宿舍。華人宿舍設計簡單,是紅磚牆陶瓦頂的長形單層中式建築,分別有三個房間,其中一個14呎×24呎大的房間是工人住宿,餘下兩個各14呎×12呎的房間為守衞室及辦公室,並設有洗手間、浴室及廚房。

二十年代,政府花四十六萬元買下香港仔大成紙廠的私人塘,並擴建為公用水塘,即是現時的香港仔水塘。一九三一年,所有連接香港仔水塘的設施完成,西區抽水站及濾水廠運作至一九九三年關閉,其後繼續作為海水與食水配水庫。

早在一九九四年,古物諮詢委員會已經將西區抽水站及濾水廠內兩幢宿舍及濾水廠房評為歷史建築。二○○四年,政府提出「三三四學制」,為配合新學制發展,騰出約1.3公頃的西區水務設施予港大發展,包括原址的三幢歷史建築,最後一批居於兩幢宿舍的水務署員工在二○○六年底遷出。

部份圖片由香港大學提供

記者:黃碧珊

攝影:潘志恆

編輯:黃子卓

美術:楊永昌