冬菇亭故事一

【飲食籽:識飲惜食】

公共屋邨,猶如一個小社區,學校、雜貨店、街市一應俱全,還有為居民提供就近、價廉而不拘形式的冬菇亭熟食檔。七十年代面世的冬菇亭,切合當年市民習慣光顧街頭小食檔的生活模式。它是公屋住戶的集體回憶,帶有一種庶民式趣味。

這個呈四方形的尖頂建築,中間有一個拱形排氣口,因其外形像冬菇,因而得名。由一九七四年至一九八八年間落成的屋邨大都設有冬菇亭,高峯期便有超過五十五個冬菇亭,共二百多個熟食檔位。它的出現是因時代發展而來,承載着一段特有的歷史,饒富本土特色,徹頭徹尾的香港精神。

今天,我們先從它的源頭說起。

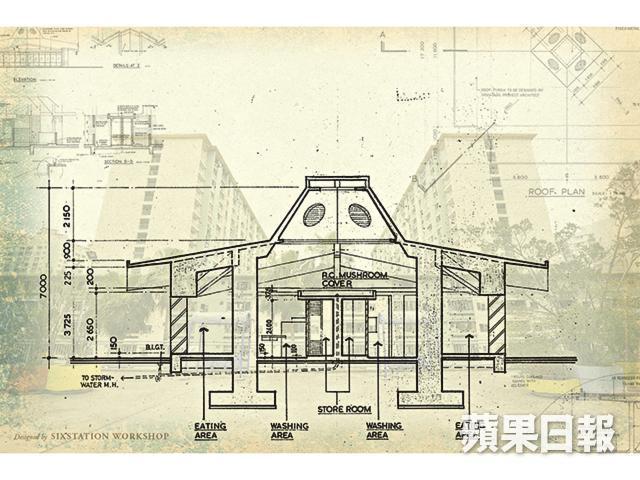

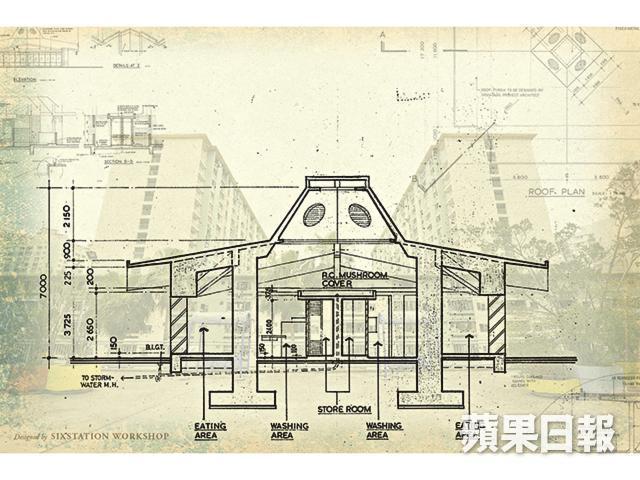

冬菇亭的設計不簡單。以紙皮石鋪成的屋頂較耐用,可遮陽擋雨;拱形排氣口,令煮食熱氣上升後向中央排走,較涼快的空氣由周邊引入,加強空氣對流。說到其起源,翻查維基百科:「冬菇亭由房屋署一位馬來西亞籍建築師負責,及後此建築成為新加坡組屋熟食市場的藍本。」不過,香港建築文物保護師學會理事衛翠芷卻有另一番見解。四年前,她在港大修讀哲學博士,研究本港早期公屋設計,其間曾飛往英國,與在八十年初曾任房屋署署長的衛綸書(Bernard Williams)會面。她憶述兩人曾談及冬菇亭源起,「一九七四年,他曾帶團向新加坡組屋(公共屋邨)熟食中心取經,回港後便建了瀝源邨熟食檔。我相信它很大機會是冬菇亭雛形。」

港大博士:新加坡組屋熟食中心是冬菇亭雛形

港大建築系助理教授李浩然在一九七○年隨家人移民新加坡,他認為衛翠芷的說法較可信,「新加坡組屋和熟食中心不可分割。我小時候已到過當地人稱為『巴剎』的熟食中心,平房內劃分為一檔檔的熟食檔,中間為食客共用位置,與現在設計分別不大,當時運作已很成熟。」新加坡早在一九六○年,已成立建屋發展局(Housing and Development Board)負責規劃及興建組屋。一九六五年獨立後,為了解決小販問題,便在新加坡組屋內興建熟食中心,如建於六十年代的Everton Park,合共七座、每座約十層樓高的組屋,已設有大牌檔熟食中心。向房署查證,他們以書面回覆指,由於年代久遠,設計冬菇亭的建築師名字及簡歷等資料已遺失,只能確認最早興建的冬菇亭位於愛民邨。

盛記老闆: 瀝源邨熟食檔比冬菇亭更早出現

一九七五年落成的瀝源邨,是新界最早落成的公共房屋,其熟食中心位於樓宇內部,靠在停車場的通窿磚牆旁,要穿過隱蔽的樓梯口才到達,「這設計在香港絕無僅有,是比冬菇亭更早出現的設計藍本。當時為迎合居民需要,硬生生劃分出來,屬實驗性質,所以出現不少漏洞,像抽氣、消防系統等。」盛記麵家老闆張文強(B哥)說。他父親在一九五六年於沙田舊墟大牌檔賣牛腩牛雜粉麵,一九八二年遷至瀝源邨富裕樓地下現址。輾轉至今,是沙田區現存最老的麵家。

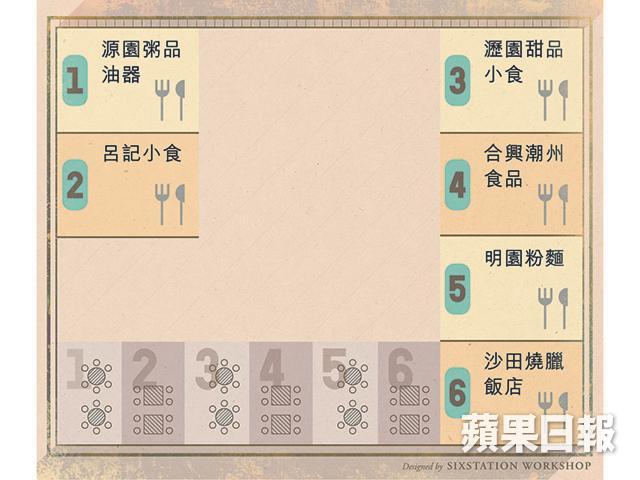

熟食中心昔日共六檔,左兩檔右四檔,有糖水、打冷、粉麵、燒臘、粥檔及點心,分門別類,每個舖位面積一百六十平方呎,採半開放式經營,食客共用中間位置,設有固定石枱。「入伙前,房署已規定每檔的食物種類,不能重複。雖然各有各做,舖位亦楚河漢界,但暗裏會有競爭。」盛記初時以賣粉麵為生,只開半日,由於當時租金便宜,他說要生存不難。「八十年代初,月租約四千元,自己一家人做,沒請夥計,足以養活全家人。」歷經時間洗禮,六間舖頭只剩盛記一間。領匯接手後,差點因加租而離場,最終連租六個舖位,整個熟食中心成了她的舖位。拆了石枱,自行裝飾,化身著名的屋邨藝術館,為生存增設火鍋和盆菜,慢慢演變成今天面貌。

凱斯老闆娘:當年檔位公開投標,價高者得

走到愛民邨,還有冬菇亭可以尋舊味。一九七五年五月二十六日的《華僑日報》指:「大涼亭式建築物……不獨是公共屋邨中前所未有的附屬設備,在全港而言,亦是首次出現。」她和同年落成的瀝源邨,設計明顯不同,是全港首個以冬菇亭設計的熟食中心。邨內有三個冬菇亭,每個劃分四檔,共十二檔,房署資料顯示,每檔各佔地約四十五平方米,熟食亭中央為廚房,其拱形排氣口為四檔共用,樓高約七米。舖內並無任何設施,只提供六張以混凝土固定的枱,需自行裝修。

一九七五年九月是凱斯快餐店開張的日子,在愛民邨已有四十年歷史,是本港第一代現存的冬菇亭商戶。老闆娘鄧淑蓮清楚記得:「當時房署採『公開投標』的方式,價高者得,最後我們以月租九百元投得這個檔位。」店最初以賣炸雞翼、熱狗等快餐為主,亭內其餘三檔是賣湯、糖水及燒臘,「入伙初期全邨只有冬菇亭及愛民餐廳,連酒樓、連鎖快餐店都沒有,生意做都做唔切,買食物要派飛仔(輪籌),以前最多迦密(中學)學生來幫襯。」昔日的營業時間由早上六時至凌晨零時,員工分兩更制,為了用盡每一吋空間,戶外放置數張餐桌,但須每日朝桁晚拆。至今,她仍保持原貌未翻新,惟屋邨老化,人口減少,至數年前已轉做賣早餐及碟頭飯,只做早午市。

冬菇亭之最

非冬菇另類設計

記者:何嘉茵

攝影、許先煜、劉永發、鄧鴻欣

編輯、黃子卓

美術、孔文彬