歐洲三大電影節,即康城、威尼斯和柏林影展,是華人女星走向國際舞台的必經台階,人人趨之若鶩。然而,影星的心態卻隨年代不斷轉變,大致可分為三個階段。

第一階段 有戲先去

早於70年代初期,台灣和香港電影已闖進歐洲影展,其時華人女星多數是有電影參展,才遠赴歐洲宣傳。如75年,胡金銓執導的武俠片《俠女》獲康城影展的技術大獎,男女主角徐楓和喬宏便親赴康城。90年代,張曼玉和蕭芳芳分別憑《阮玲玉》和《女人四十》在柏林封后,兩人都有親往當地領獎。

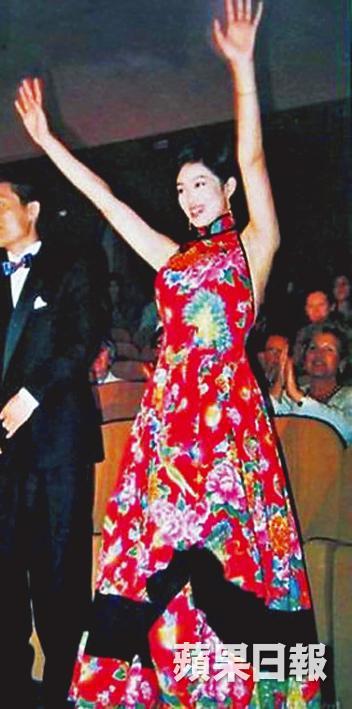

第二階段 一線先去

80年代末,內地電影急起直追,導演如張藝謀執導了《紅高粱》、《秋菊打官司》等佳作在歐洲打響名堂,帶挈不少內地女星如鞏俐、章子怡等衝出國際,她們在紅毯「出道」時,都是專攻中國風晚裝。

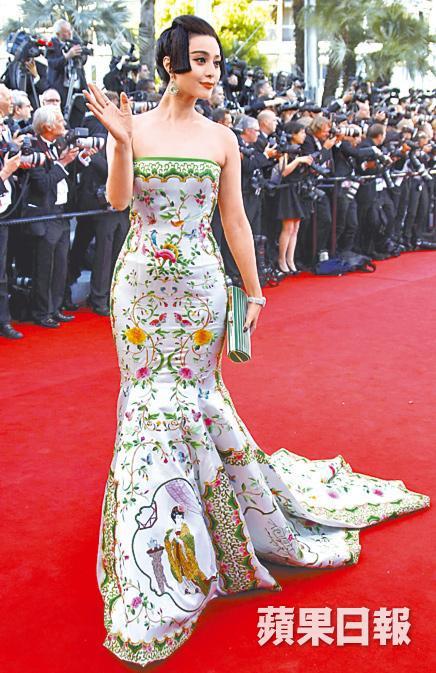

第三階段 係咪都去

千禧過後,內地電影市場以極速發展,全世界都在覬覦這塊肥肉,爭相與之合作,亦間接造就更多華人女星伺機到歐洲影展亮相。就算沒有電影參展,她們都不惜代價亂踩紅地毯,後起名旦如范冰冰、李冰冰等都曾「唔執輸」趕赴影展,還偶有鬧出「點錯相」的笑話,張馨予更是出爐被狠批例子。