【文化籽:藝文沙龍】

十多年前自然形成的「伙炭」,早陣子開放日再往參觀,感覺變得陌生,它的刻意經營反而蠶食了原本的生命力。伙炭跟紐約布魯克林、倫敦的蘇豪與北京798幾乎同一命運,藝術家的聚落同時也吸引了外來的商業單位、發展商垂涎,798不就變成了有Nike巨店進駐的商場嗎?香港藝術家李傑說得直接:「全球沒有成功的藝術村案例,標籤最終只會造成藝術聚落產業化。」

走進武漢,由香港發展商開宗明義經營的藝術村,想必是人為的標語式示範單位,卻反而讓我感受到昔日798似曾相識的藝術兵工廠的氣氛,在淳樸的工作室,三位駐村八十後藝術家在透進的陽光下創作、發呆、實驗、做愛做的事,那擠滿煙蒂的煙灰缸,充斥着一抹原始創作痕迹。

蔡凱:跟光線玩感官遊戲

走進武漢市東西湖區一群中式園林的草地與中央公園旁,經過小橋流水,穿過武漢人生曬臘鴨翼與香腸的竹棚,來到樓高四層的垂直式的K11藝術村,這種向上游發展的垂直聚居結構非常有香港特色吧!藝術村選址這裏就是特意被附近低密度民居環抱,既自成一國,又跟社區連繫作藝術教育。第一層影入眼簾的是服務台,裏面設有圖書館和一個偌大的展覽廳。駐村藝術家蔡凱正在舉行他的個展《人造洞穴計畫》,以「無意識」敍述永恒,展覽還一直伸延至第二層樓的展廳,部份空間會放煙霧,給予觀眾五感的刺激。

「沒有空間,你不能完成很多事情。」對藝術家而言,這是難得而必要的,因為他的作品大多在室外或公共空間創作,要舉辦室內展覽必須有足夠的空間。「光線」是蔡凱展覽的主角,故此黑暗的螢幕就是展覽的主要道具。他認為,「光線」填滿生活的縫隙卻難以控制,縱稍縱即逝,卻永恒存在,他要探討這種無意識與永恒的關係。與其說是展覽,倒不如說整個展覽是一場感官體驗:走進幽暗空間,螢幕上流動的彩色光帶為參觀者洗禮;切割空間的直白光線,讓人恍惚。展覽中唯一有意識的作品是《旗幟》,也是我喜愛的作品,蔡凱安裝了溫度感應器,圖案上旗幟的顏色會根據即時檢測天氣資料變化而變化,有種淡淡的宿命意味。

李大鵬:永恒的不安與恐懼

走進三樓的藝術家工作室,首個拜會的是八十後的李大鵬。他的工作室凌亂不堪,反映他每個階段的創作卻有序地排列,誠實地展露藝術家的創作脈絡與歷史。第一張「吸睛」之作,是一幅偌大的人像描素,畫中人似曾相識。「就那一秒的定格,我看到電影中的主人翁Martin的這一瞬間,我感到和我很接近的不安與恐懼,我就把這定格畫下來。」李大鵬所說的Martin是誰?正是被網友評為史上最嘔心Cult片的《人形蜈蚣2》(The Human Centipede II)裏,那位變態的停車場管理員男主角。

李大鵬的不安還顯露於他不停眨眼的小動作,他工作室裏另有一幅巨大的蜻蜓素描,原來那是一隻垂死蜻蜓的遺照。那只蜻蜓的屍首還在李大鵬的工作桌上,同行有人拿起它時不慎折了其翼,李大鵬淡然地說:「沒關係,反正生命就是如此脆弱。」他工作桌上有一個荊棘冠冕裏面繞着一朵棉花,他形容是榮耀與痛苦共生。最震撼我的,是三隻安躺的幼鳥身體模型。「某天下大雨,我在學校門前看到牠們已無鼻息的並排在一起,我覺得很震撼,於是拍下照片重新做了這模型。」李大鵬形容,衝突與和諧是他作品的特質,似幼鳥的死亡竟然給我很平和的安詳感覺,那是衝突也是和諧。

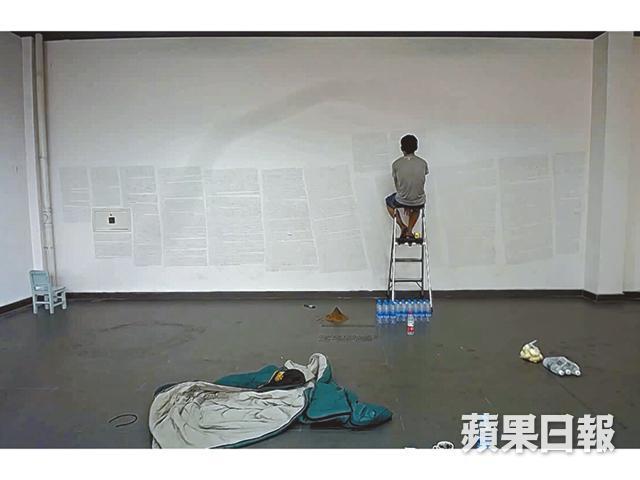

李大鵬工作室的一整面牆都用鉛筆寫滿了文字,原來是他經歷獨處七天完成的藝術,名為《七天》。「相對就是我在現實中消失了七天,只渴水和簡單的食物,七日後我以為自己準備好出關,那時來了一群人不停來拍照記錄,那刻我頓覺自己像一頭動物受驚,瑟縮在一個角落渾身發抖,我知道是恐懼,是恐懼。」這是他的第一件行為藝術,獨處的時候他在牆面上寫滿了內心深處的意識碎片。他認為,生活在城市的人猶如沒殼的雞蛋,於是他又用化學物料把一隻生雞蛋的殼融掉,只剩下蛋衣包裹着的脆弱而冰冷的物體,整個工作室就成為了他的不安空間,赤裸裸地呈現生命、死亡、宗教等哲學性的議題,他認為武漢藝術村的自由與開放風氣,加上周邊居民生活悠閒,非常適合他這種思考型的創作模式。

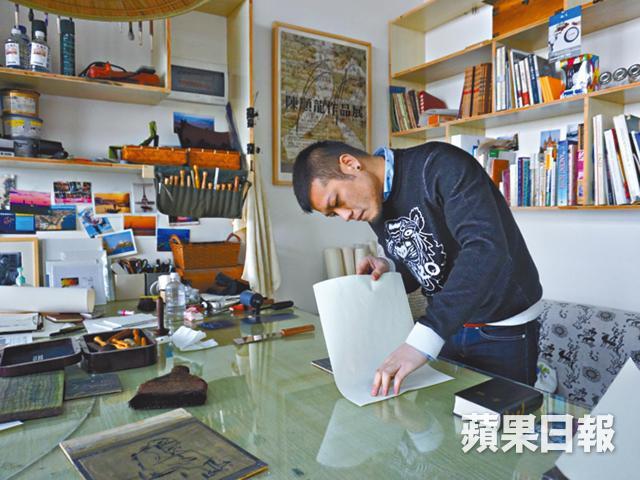

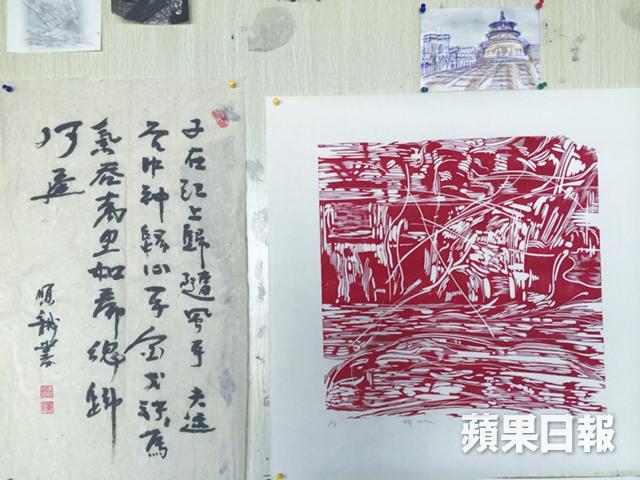

陳順龍:在規律中尋找破格

一九八四年生的陳順龍畢業於湖北美院,曾在北京工作十年,最終還是選定了以家鄉武漢作為創作基地,現於武漢理工大學任教,苦練書法十多年後以版畫為主要創作媒界。他的創作理念蠻有趣,就是在規律的事情上尋求變化。看他一幅幅複雜而密集圖案的版畫,可以想像他用刀雕出印模時是多規律的動作,以保持每個圖案都像花布般幾乎一樣,重複又重複的動作豈不會悶死人?

「不會,我很享受這個創作,在規律中你也能尋找變化,可能是人為或天然的,在平靜中找到刺激,這種不確定性讓我嚮往。」他說,藝術村提供創作空間,也促進藝術家之間彼此交流,有聚落的氣氛。「武漢的藝術家是沒有類同的,創作形式和思維結構都不一樣。」陳順龍呷着茶說,對,他的工作室設有一個茶角落,撐起了大雨傘在傘下泡茶聊天,他說泡茶也是創作的過程之一。

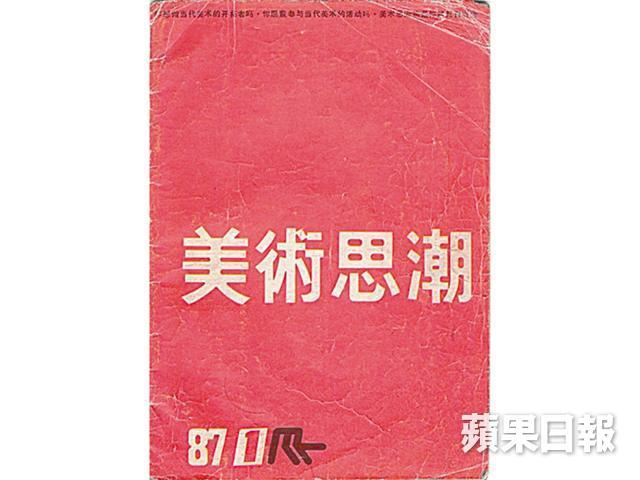

武漢的藝術發展雖不能與北京、上海爭一日之長短,但它的藝術基礎並不貧瘠,作為85新潮(藝術運動)的藝術重鎮,如尚揚、曾梵志、王廣義及馬六明等當代藝術家都與武漢有密不可分的關係。藝術重要媒體《美術思潮》一九八五年在武漢創刊,到一九八七年停刊為止發行的二十二期雜誌,使其成為了85新潮中的重要陣地。我不知武漢藝術村最終能否成為成功的個案,起碼我眼見藝術家能自由創作,這是藝術村的關鍵吧!新世界集團新一代掌舵人鄭志剛向來喜歡藝術,他計劃在其他中國城市設立Art Village,建立一個藝術共同圈,能否多元發展和成功培養新進藝術家,我們拭目以待。

記者、攝影:鄭天儀

編輯:謝慧珊

美術:吳子豪