【專題籽:一樓一故】

世界經濟論壇二○一五年《旅遊業競爭力報告》排名,香港由上次第十五位,上升兩級至十三,但按細項分,香港在世界文化遺產,以及人類口述與非物質文化遺產兩項均為零分,排一百四十一個地區中最尾。其實香港除了欠缺文化遺產,舊建築亦非常匱乏,拆掉繁忙地段的歷史建築建新樓,以應付不斷增長的人口,已成常態,彷彿人的感情回憶在阻礙發展、不值錢。

深水埗醫局街170號是一幢只得三層高的唐樓,這是已故的相框製造師傅孫景燊的遺產,還有創辦逾半個世紀的相框生意。孫家不是第一手業主,但承續之前兩位業主的精神,沒有將物業賣給地產商。這幢唐樓不僅是孫家為生之地,還是快將步入耄耋之年的孫景燊太太孫婆婆,懷緬丈夫的老地方。

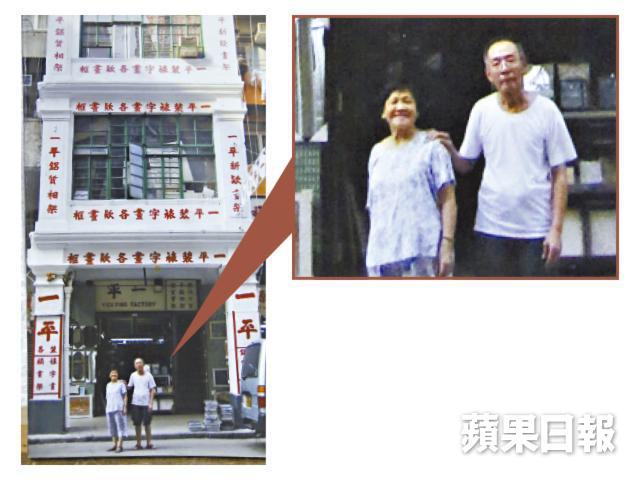

近年,深水埗進行重建,出現不少新式住宅樓宇,不過論眼球吸引度,以天后廟旁一幢三層高、建於二十年代的騎樓式唐樓最特別,因為其白色外牆寫滿紅字,不論橫直均寫有「一平」兩字。一平其實是相框製造師傅孫景燊五十年代創辦的公司,最初在上海街422號的後巷舖做起,之後搬上樓,在砵蘭街、界限街經營製造及批發。搬到現址前,於界限街九號C四樓開設工場,滿頭白髮的孫婆婆說:「看見他經常將既長又重的木條及玻璃,由地下搬上四樓,非常辛苦,於是找地舖搬遷。」

一九七七年孫氏夫婦看報紙廣告,找到這個樓底有四點四米高,共約一千平方呎的地舖,以三十三萬元購入,王姓前業主於一九六○年用五萬元購買下該舖,到一九八四年中英簽署聯合聲明,在樓上做藤器傢俬的王姓業主打算移民,以每層二十五萬元將二樓及三樓一併賣給孫景燊,「因為他很喜歡我的兒子,所以給我們優惠價。」早期,二樓及三樓均出租予山寨製衣廠,十多年前,二樓改做貨倉,三樓分租給兩個家庭居住。

鰥寡婆婆 不再為誰染髮

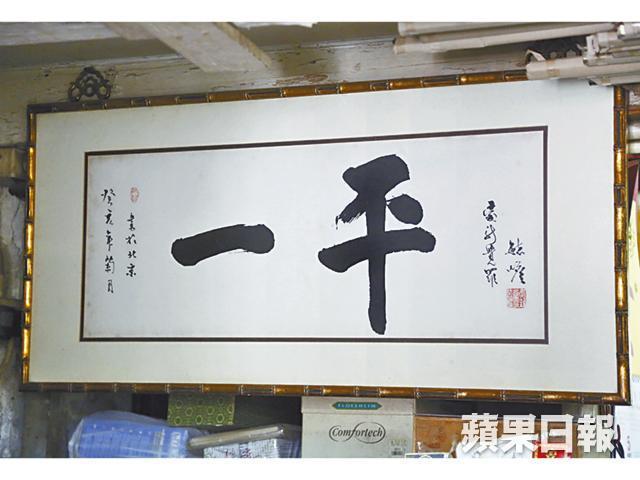

統一業權後,孫景燊找一位書法家朋友義助,在外牆寫上「一平裝裱字畫各款畫框」、「一平新款畫架」及「一平鋁質相架」三款宣傳字句。約三十年來,經常翻髹外牆,原本風格統一的字體已變樣,孫婆婆嚷着字很醜,不過還是吸引不少攝影發燒友及外國遊客前來拍照,「多年前,有一個外國人來影相,之後還送了張相給我們。」孫婆婆說罷便走到工作枱,把放在牆邊的牛皮紙袋找出,將裝在入面的一張12R相片拿出來。

此外,孫婆婆早準備好一張與丈夫站在店外留影的相片,相片中的孫婆婆是一頭鬈曲黑髮,問她照片是否很久以前拍的,她說只為七年前拍的照片,「因為髮型師說電染傷髮質,所以現在沒有染髮並留直髮。」訪問前做了資料搜集,知道孫老先生約六年前離世,又看見孫婆婆看着照片時雙眼泛紅,估計是不用再為悅己者容而沒有再電染的需要,問孫婆婆他倆的感情是否非常好,她點頭答是,「我約廿歲就嫁給他,我們從來沒有吵過架,他對我很好,我要在舖頭幫手,他就叫奶奶及親友幫忙照顧四個仔女,即使我們一家六口住在附近,仔女也不需在舖頭度過童年,對他們照顧周到。」只要細心照顧家庭,就是對太太好的表現,孫婆婆至今仍暖在心頭。

生意高峯期,一平請五個夥計加上老闆孫景燊一對巧手,為名畫家王無邪、陳球安,還有政府部門如懲教署及警務處,以及赤柱的畫廊裱畫和製造相框。近年,相框製造行業競爭激烈,生意大不如前,現在只剩下一位老夥計,次子及媳婦一同打理。孫婆婆多年來每天也隨孫景燊形影不離,在舖內幫手做相框及接聽電話,即使孫景燊離開了她,她每天繼續到店內打理,「每天約八時回來,最遲約六時離開。現在老了,幫不了手做框,惟有聽電話及執頭執尾。」孫婆婆經常站在約七呎深的騎樓下看舖,看見那兩條配有意大利托斯卡尼(Tuscany)文藝復興風格的騎樓柱,她跟我說:「其實這已經是很殘舊的唐樓,自從被評為二級歷史建築,有很多人前來參觀。」

八旬伯伯 尋女朋友影子

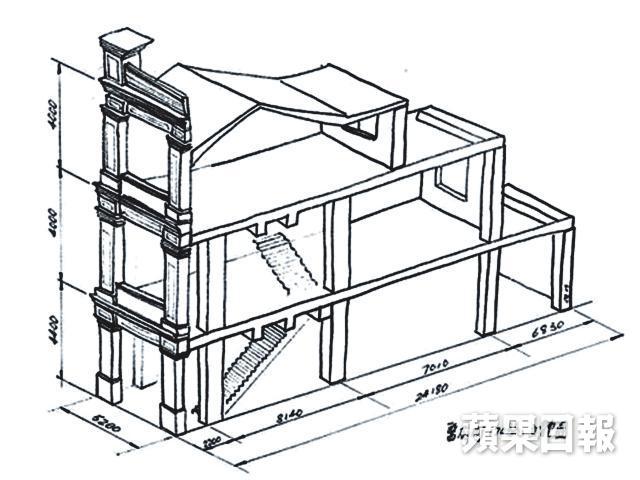

採訪當天,除了看見很多外國遊客在店外拍照,還遇上一對父女,年約八旬的父親已經滿頭白髮,聲音洪亮地對女兒說,「你看這條樓梯多斜多高。」當我表明身份說正在採訪,伯伯的女兒指着父親向我說:「是他女朋友年輕時的住所。」那個女朋友是伯伯的太太,但是她數年前離世,當天伯伯特別跟女兒到深水埗回憶當年,「可是我從來沒有爬過這條樓梯,每次找她也是在這裏叫上去。」想起約六十年前的往事,伯伯笑得開懷。伯伯能夠實地想當年,全因孫家約廿年前沒有讓重建計劃實行,孫婆婆說:「樓梯又高又斜,大家年紀漸長,每天爬上二樓工作有點辛苦,有重建計劃,但是按新建築條例,騎樓及後座均要縮減,我們只想起三四層自用,這樣前減後縮,重建後的面積並不實用,所以打消計劃。」因此,讓我有機會一次過遇見兩個於同一幢樓發生的至死不渝故事。

深水埗醫局街170號

•

二級歷史建築物

•

估計建於二十年代騎樓式唐樓

•

從七十年代末起,地下是相框店門市及工場,樓上為出租套房

醫局街有三幢歷史建築

深水埗原為沿海小漁村,在《宋史.食貨志》及《新安縣誌卷八.經政略鹽課後》記載,深水埗在宋朝時是鹽場。一八六○年,清廷按《北京條約》將界限街以南的九龍半島割讓予英國,位於界限街以北邊界小鎮的深水埗,其經濟及人口活動迅速增長。一八九八年,英國與清廷簽訂《展拓香港界址專條》,租借九龍半島界限街以北、深圳河以南及附近二百多個離島至一九九七年。

一九一二年前,香港政府並未發展深水埗,該區的主要道路只有大埔道。醫局街是深水埗一條舊街,得此名全因一九一一年深水埗公立醫局在深水埗天后廟設立,一九三○年,醫局由天后廟遷到現時位置,五十至七十年代,醫局晚間是深水埗街坊福利會社區中心,二○○二年翻新後,改為美沙酮診所。

二十世紀初建成的天后廟位於182號,三十年代興建的深水埗醫局在137號,加上於兩者之間,於二十年代築成的170號騎樓式唐樓,約二百五十多米的街道,已經有三幢被評級的歷史建築。

記者、編輯:黃碧珊

攝影:許先煜

美術:黃創泰