【汽車籽:軸芯人物】

文化的定義繁多,界線模糊。普遍人眼中,文化存在的意義往往如寵物,可有可無。有的話,能為家中增添色彩;無的話,又不是大不了的事。老爺車文化?平民眼中更是遙遠得可憐的事。香港珍藏車協會顧問馬大立:「多元文化是香港特色,老爺車文化更令香港成為汽車寶地。沒有文化,香港便沒有國際都會的色彩。」對運輸署有意無意扼殺老爺車文化,他,對政府說話毫不客氣、理直氣壯:「做人要對得住良心,連我也不站出來say no,這個社會便沒希望了。」

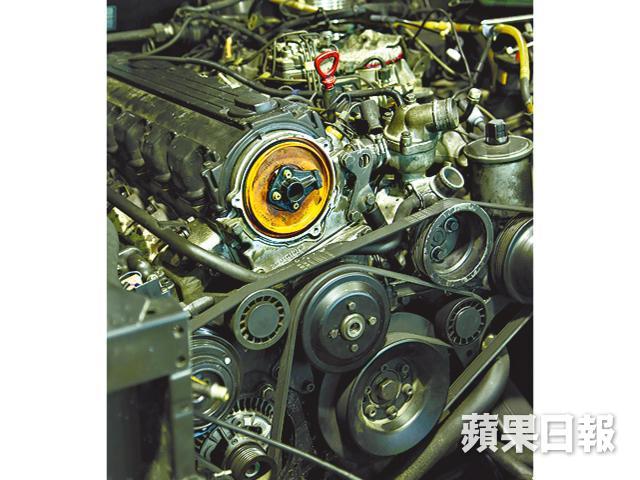

很多人都知擁有「四驅王」稱號的馬大立是瘋狂車癡,問他有多少珍藏,笑說玩具多到數不清,單是拍攝時的車房已擺有十二部老爺車。他對車的熟悉毋庸置疑,身兼香港珍藏車協會顧問的他,對運輸署法例同樣是滾瓜爛熟,慨嘆香港政府令老爺車文化逐步沒落。不吐不快的他逐點道出不公,「這特區政府表面說香港是國際城市,其實她們極不支持古董車文化。」就如安全帶法例,一九七六年前已在本土登記的私家車,前座安全帶可豁免,而一九九六年前已登記的車輛,後座安全帶亦可豁免。若現在入口老爺車作首次登記,前座安全帶要六五年前出廠的車才可豁免,而後座安全帶則完全無豁免。「為何不劃一?根本是用來刁難車主,令年輕人玩不到老爺車。」

「甚麼都唔批,唔批就唔錯嘛。」

以前的入口車登記出牌,首次登記稅是以新車價的每年折舊百分之二十五來打稅,現今是以車的現時市場價值來計算汽車首次登記稅,「他不理你外國買回來多少錢,他認為這車在香港值多少便多少。八七年平治G越野車型號230GE,三年前的稅金是一萬元,今年是五萬,斷估的,好唔公平。」有無得拗?「以前有,現在梁振英的強勢政府好難拗,評稅逐架評,不是同一標準,這也嚇怕車主買入口車。」

儘管政府強勢,Victor卻堅拒讓步,擺出挑戰者姿態,經常跟運輸署據理力爭,三十一年前已踏上抗爭之路。「當年十五歲買了架石崗軍營的救護車,於是我叩運輸署門要求出牌,驗車後發現很多地方不符合香港法例。當時驗車中心一名中國人主管教我如何改裝,回去後我改到一頭煙再去驗車,結果不合格,原因是非法改裝。我怒氣沖沖找那主管,他卻說:『我講你就信呀!』我憤怒到不得了,立刻寫信投訴他。」此後,他熟讀運輸署法例,更發現當年只要證明到是原裝設定,便可去信要求豁免。原因是這些車不是大量輸港的車款,對社會不會構成太大危險。現在?他們的心態是少做少錯,甚麼都唔批,唔批就唔錯嘛。」

「九七後的華人官員不喜歡玩車,對車無常識。」

說到驗車,聽過不少車行人訴苦,驗車中心的職員標準不一,老爺車的難關往往更大。馬大立滔滔不絕說出案例;試過因指揮燈顏色不夠橙色、波棍杯士爛不合格、試過話數十年前的原裝凸字車牌不合格等等。「我說找運輸署高官來驗,跟他們理論嘈兩句,結果就畀pass。嚴格程度簡直吹毛求疵,驗車標準因人而異,沒意思。他們不是驗你的車是否安全,是驗你的車哪裏有瑕疵。」他認為若沒有逼力、漏油或廢排過多,不合格是合理的。「其實我們並非要政府寬鬆,你說香港是世界大都會,那可否對待老爺車的標準跟歐美國家相同?在英國、德國的老爺車規管寬鬆到不得了,因為他們明白這是文化,不是搵食車,有些國家甚至驗車及牌費也不需要。」

政府外判指定驗車中心做得差,除了直指運輸署是源頭,培訓不足,馬大立更越鬧越火,「很多無謂的爭拗,全因他們無知又不肯學,心態只是打工,但權力就在他們那邊。九七年前組織運輸署那批外國官員,本身識車愛車,尊重老爺車文化。九七後的華人官員不喜歡玩車,對車亦無常識,加上心胸狹窄妒忌人玩車,變得文化很差,甚麼都無得傾。」他還扯到是現今政府人仕任命的壞風氣,「現今政府文化愛空降,經常不知從哪裏來的人當署長,那新官很多時便會大玩血踢走舊人,不只運輸署,其他政府部門也是,很淒涼,玩死社會。」

「香港是中國的汽車文化寶地,希望特區政府不要間接令這文化消失。」

香港天氣潮濕、泊車位貴租,要養老爺車已非易事 ,要推動老爺車文化,馬大立更認為應減老爺車牌費,「老爺車不經常佔用路面,很多老爺車一年也駕駛不到五次,應像大嶼山汽車一樣交三分一牌費。」看到這裏,你以為這既得利益者敢說,只是盲木支持自己所愛,然而他卻很清醒,「我一講這個話題,政府贏梗的,因為普遍市民是不支持我們的,人就是這樣,當自己養不起車時總會說:『嘩,你有錢玩車,應該交十倍牌費啦!』他們不明白這是文化,為何我的車在中環展覽時,你要去看呢?其實大眾也會欣賞。我不堅持,咪無囉。」世事往往相輔相成,車會做很多慈善工作,如政府年年舉行交通安全展覽,借老爺車吸引市民到場,「沒有老爺車,有誰去參觀聽書。他們沒有想到社會充滿色彩是我們有功的,香港是唯一中國境內擁有老爺車文化的地方,香港是中國的汽車文化寶地,希望特區政府不要間接令這文化消失。」

如此率性敢言,有否擔心將來遇到更強烈的掣肘?「有前輩勸過我,但有理又何須怕。」即使你認為他家境不俗,無憂之有,但說到底也是打開門口做生意,其實這把聲不易發,這顆良心不是人人付得起。

運輸署回應:「我們不是針對入口老爺車。」

找了運輸署回覆安全帶法例豁免年份不一的理據何在?新聞組的回應是,「我們很公平,不是針對入口車,何況香港所有車都是入口的,我們只是着眼首次登記年份,辦理登記手續意味着這車有機會在路面上行駛,要符合登記當時的安全條例是很合理的。」那為何早年登記跟現在登記的豁免年份不一?「那就不知道了,是當年訂立的,我只能說出法例是怎樣。」

《參考資料》

安全帶法例:第374F章第6條及第6B條,列出前排及後排安全帶及固定點的法例標準。

http://www.legislation.gov.hk/chi/home.htm

進口及登記車輛指引: http://www.td.gov.hk/tc/public_services/licences_and_permits/vehicle_first_registration/guidelines_for_importation_and_registration_of_mot/index.html

馬大立珍藏

記者:許維雅

攝影:許先煜、劉永發

編輯:徐影龍

美術:楊永昌