【寵物籽:寵愛生命】

「為寵物送終,是身為主人的宿命。」這是讀畢台灣獸醫杜白的書後,長留我心的一句話。如今,西方社會已改稱寵物為「companion animal」,即「室友」或「伴侶」,正好解釋了兩年前由香港大學與美國加州Palo Alto大學有關喪寵之痛的研究結果:對主人而言,寵物離世不亞於失去摯親。甚至乎,由於動物不懂表達痛楚,沒有及早帶牠們求醫,讓主人多了一份自責及內疚。葉碧慧(Koey)和嚴月明(Mandy)分別在愛犬離開後終日沉溺傷痛,幸而,能與同路人互訴心中鬱結,透過寫信及繪畫,追憶遠在「彩虹橋」的牠,逐漸走出陰霾。兩人抱着家中愛犬,領略到生命的堅韌,還有活在當下的珍貴。

八歲時,Koey最愛跑到姑媽在徙置區內百餘呎的蝸居,跟三隻總是追着自己、非常嗲氣的唐狗玩耍,那是她愛狗的緣由。她在一九九六年離婚後,獨居一間不過八十呎的房間,適逢士多的唐狗媽媽誕下寶寶,老闆便送她一隻狗女,並取名「黑妹」。一直從事保險工作的她,每晚打開家門,除了緊貼牆壁的單人床、小抽屜、二手電視機及坐廁,還有知足地圍着她轉的黑妹。住處不准養寵物,房東每月敲門收租,Koey便半開房伸手遞錢,門後一手托着黑妹,盼牠聽話別要亂吠。門一關,人狗都樂翻。一九九九年,同事送來一隻兩歲的八哥,取名「BB」。一室藏不下兩狗,Koey惟有租下同區—個二百呎單位,公餘都陪兩姊弟散步,假日就與一眾狗主朋友攜犬燒烤。二千年,與Koey亦母亦友的媽媽去世,看着兩狗互相戲弄的儍態成為她的唯一安慰。

參與分享會 領悟最後的幸福

Koey沒有料過,比黑妹年輕的BB會先離開世界。二○一○年,十三歲的BB因急性肺炎入院,三天三度抱着愛犬轉院,盼有新轉機。就在最後一次從診所回家,BB捱至深夜在她懷內離去。Koey為牠抹身梳毛到天亮,才安排善終公司將愛犬接走,雜念由那刻亂生,「失去得太快,我埋怨自己為何聽不出牠咳嗽,又後悔不斷轉院是否加速病情惡化,也害怕黑妹同樣忽然去世……失去為牠們奮鬥、提供更好環境的目標,霎時間瘦了一圈。」

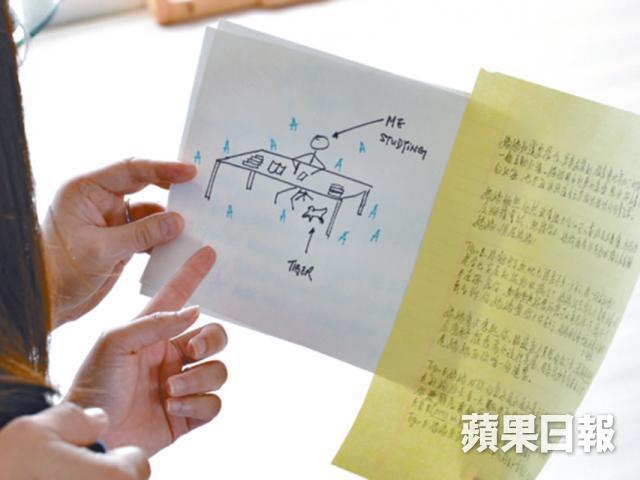

既為註冊社工,亦曾修讀寵物離世輔導員進修課程的潘永樂(Lok)及其太太,幫了Koey一把。二○一○年,夫婦成立非牟利社團「動物力量」,義務舉辦十餘人的講座及分享會,提供寵物離世哀傷輔導服務。分享會上都是寵物離開後久久未能釋懷的主人,大家不再擔心旁人眼光而掩飾傷痛,既給已逝的牠寫信,把回憶倒回小毛孩精力充沛的時光;又嘗試以愛寵角度給自己回信,理解牠們是帶着自己的祝福及愛離開。一個月,每周一次的聚會讓Koey明白能照顧老弱家人直至最後一刻是彼此的福氣,包括二○一一年去世的十五歲狗女黑妹,以及二○一二年因糖尿病併發症而突然離開的親弟弟。「動物教曉我如何面對生離死別,我希望盡綿薄之力回饋牠們。」於是,她領養了當時八歲的八哥「金仔」,儘管牠被人棄於碼頭,只剩數成視力,後腳也失去知覺。冷靜又和善的牠,現已是一隻資深的動物義工,走訪過無數老人中心及學校,身體力行向社會宣揚善待街上的同類朋友。

決定安樂死 陷無底深淵

寵物離世哀傷輔導分享會上,還有由丈夫陪伴出席的Mandy,「那陣子她脾氣很壞,亦少打理家務,但我明白,不會怪她。」丈夫靜靜告訴我。眼前兩人都是律師,雙親身體健康,長大後未曾出席任何親朋戚友的喪禮,因此讓他們難以適應家中哥基「Tiger」於去年聖誕前夕離世。

Tiger是兩人婚後及人生中的第二隻狗,去世前九個月,一直和腦內的惡性腫瘤對抗。最初發現病情時,牠曾留醫三星期,兩夫婦用盡每日早午晚的探病時間,再回公司工作至夜深。出院後,Tiger每隔三星期便需覆診及留院打針,治療卻讓牠的眼睛、舌頭及皮膚慢慢潰爛,家中藥物越積越多,堆滿三層抽屜。看着愛犬後腳開始乏力,行路如醉翁般歪歪斜斜,他們走遍寵物甚至嬰兒用品店購買各款小襪,希望助牠穩步走路。丈夫說當時太太執意要負責替愛犬餵藥及其起居,「死亡」是兩人的禁語,他唯一可做就是理解及陪伴。

動物安樂死全球均屬合法,去年年末,Mandy面對喘氣、失禁、不吃不飲,連提腿亦欠力氣的Tiger,忍淚讓牠離開,堅持多月的意志力亦隨懷內漸無氣息的愛犬而消散,「回家後,我不敢整理那些抽屜,人像跌入了無底深淵,沒有信心爬出來。」

事隔數月,抽屜仍然堆滿藥,當日為幫助Tiger走路而買的小襪還未丟掉,牠和家中其餘兩隻哥基的合照放滿客廳,Mandy看着,總會留下幸福的淚。丈夫握着太太的手,有感而發,「如果有人問我們甚麼是生命教育,我會回答『從養動物開始』。」打開家門,他們拖着兩隻哥基,愉快地奔向陽光。

多做一點 關心喪寵主人

早於八十年代初,美國已有學者透過問卷調查,得出百分之九十五的飼主視寵物為朋友、百分之九十九視牠們為家人。香港大學社會科學學院與美國加州Palo Alto大學合作的研究報告亦指出,喪寵主人的「掛念」、「難以置信」及「苦澀」等情緒都比喪親強烈,估計跟寵物病發直至去世的過程都很短,以及動物無法表達意願等情況有關。建議身旁的朋友可參考下列做法,為喪寵的朋友送上安慰。

•

即使未能理解傷痛,亦可以多聆聽。

•

多回顧昔日美好時光,試圖減退寵物末段與病魔決戰的痛苦回憶。

•

承認動物對朋友的重要性,不要說出「不過是動物罷了」或「家人去世也沒如此緊張」等說話。

•

容許及認同朋友參加一切悼念儀式,那是他們能為愛寵送上的最後心意。

記者:許 政

攝影:鄧鴻欣、伍慶泉

編輯:陳國棟

美術:房 雍