【專題籽:真係儍的媽】

有些媽,是儍的,儘管如何熱愛飛簷走壁,但是身為人母,自要懂得取捨,心甘命抵犧牲一己之樂;又或等到仔大女大,才去發展興趣。皆因攀石攀得再高,不及與兒子親吻擊掌般興奮;跳舞獲得大眾掌聲,不及子女欣賞來得有成功感。快樂,經過分享便會加倍,所以兩位儍的媽無悔放慢腳步,專心陪伴子女成長。

要王茗柯(阿O)坐定定,難過登陸太陽,自小愛通山跑,後來迷上攀石、飛電單車,渾身好動細胞。但一物治一物,八歲兒子Max卻讓阿O變得溫柔。好動媽生了個文靜兒,Max偏偏愛下圍棋、玩自製紙槍,慢條斯理,他笑說:「我不會像她爬那麼高,還跳來跳去,她比我頑皮得多。」阿O在旁,笑得雙眼瞇成一線。

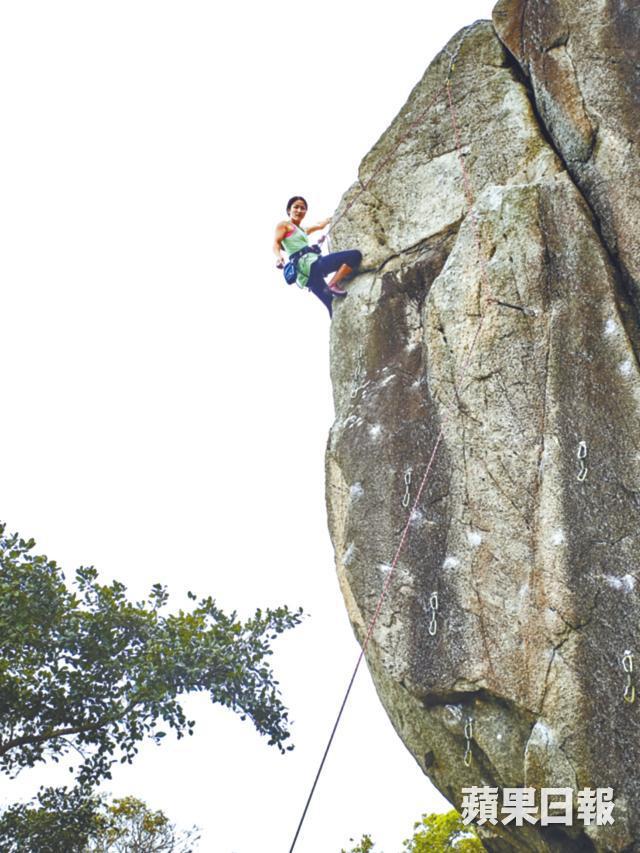

阿O贏過不少香港及國際攀石比賽獎項,日練夜練,一點點把自己推向極限,她說:「很多女運動員,怕影響成績,選擇不生小孩。但我很喜歡小朋友,而且出去比賽就知世界好大,你不可能永遠當冠軍。即使爬甚麼線道,都不及看他學行來得幸福。」剖腹生子,產後連樓梯都走不了,攀石成績大落後,但她沒執着。「自從當了媽媽,便不捨得撇下兒子出去比賽。」寧願留港,跟朋友攀石自娛。「一樣可以挑戰自己,有時攀的線道比比賽更難。」

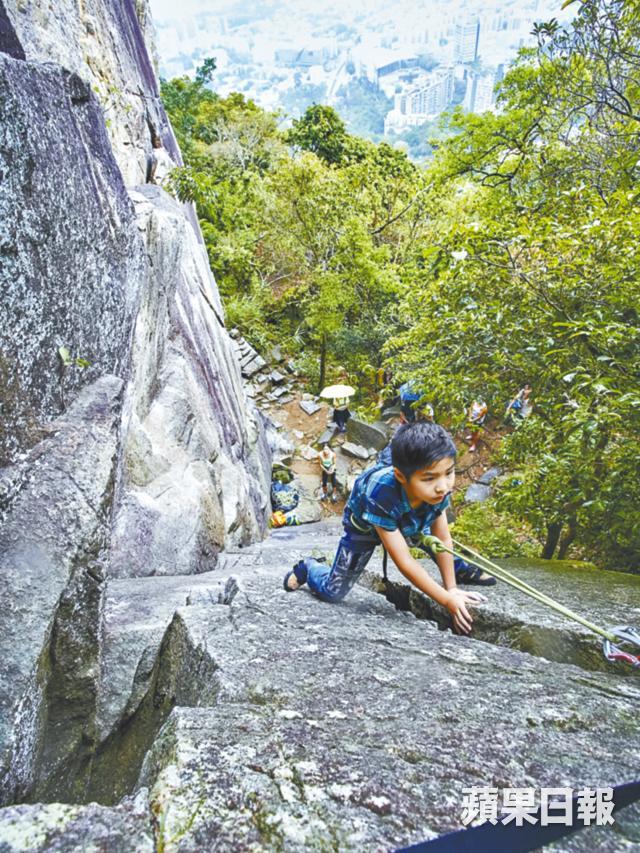

兒子兩歲多時,阿O便帶他到室內攀石牆試玩,打算培養他的興趣。「可以動動腦筋,我不希望他讀死書。」現在每次跟友人去攀石,阿O都會問兒子去不去,是真諮詢,不是假民主,「如果他想留在家看書、下棋,我就自己去玩。」

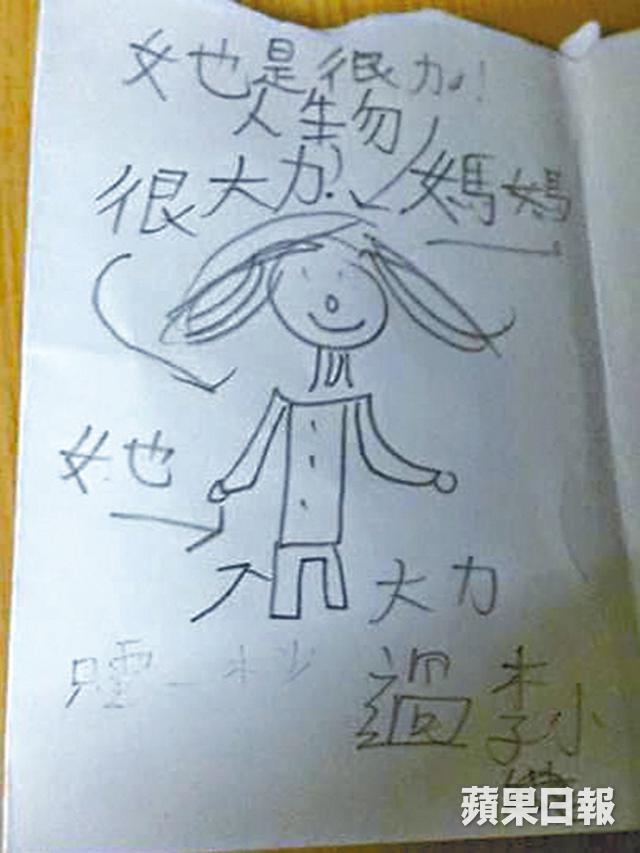

那麼,Max又覺得媽媽怎樣,「靚!」阿O笑得腰也彎了,我再追問,「是一個大力過李小龍的人。」冷不防他有此精妙形容,童言真可愛。大力,我絕對認同,攀岩除了技巧,還是力的表現。採訪當天,看到她用臂力把整個人撐起攀升,落地後手瓜脹大近倍,明顯是日子有功。

從前,阿O亦愛駕駛爬山電單車,後來照顧小孩實在太忙,結果車都擺到生銹。現在駕的一台只作偶爾代步,「那時大肚八個月還在駕,警察見到都好詫異。」攀石,Max試過,反而電單車就只在阿O肚內坐過。「他性格保守,我說要載他,他不願。」我偷偷問Max現在敢不敢。他說:「敢!」好,男子漢大丈夫,一於翌日試坐!雖是龜速前行,全沒飆車的刺激,但坐在喜歡的電單車上,被兒子從後緊緊抱住,對她來說,是一份早來了的母親節禮物。

無懼性感晒肚皮

當職業媽媽甚艱難,放工後還要照顧家庭,休息也幾乎不夠時間,還想上興趣班?太奢侈了吧?

任職中學教師的江淑雯(Mandy),育有一對分別十二及十三歲的子女,他們讀小學時,她差不多奉獻了所有私人時間。直至二人相繼升中,開始有自己的生活,相處時間漸少,Mandy覺得是時候做自己想做的事,「六年小學我都陪着他們學習,終於到我培養興趣了。」

任教音樂、富節奏感的Mandy,去年參加了肚皮舞班,「一直覺得學肚皮舞是很遙遠的事,未接觸過,所以很想了解。」跳肚皮舞要穿比較性感的舞衣,Mandy曾擔心家人接受不來,她最記得女兒首次看到她穿舞衣,不但嚇了一跳,更說:「嘩!好性感喎!」Mandy反覺得好笑:「年輕人穿短褲就不性感嗎?」更驚覺原來女兒比自己更保守,「初學時都沒有太大自信,會諗到底學肚皮舞啱唔啱呢?」但她最後仍決定挑戰自己,繼續學下去。

兩兄妹直言「最初唔知媽媽着啲咁嘅衫做乜」,但沒有反對。跳舞運動量大,他們更斷定四十二歲、身形肥胖的媽媽不能堅持下去,詎料她越跳越起勁,經常在家中練習,更越跳越出色,今年農曆新年更被選中在花車巡遊活動上公開表演,一對子女都為媽媽感到驕傲。

訪問期間,記者要求Mandy教子女一些基本舞步,好讓二人感受箇中滋味,跳了五分鐘,他們已大呼手腳痠軟,終於感受到媽媽堅持下去絕非易事,少點恒心也不行。Mandy學舞一年,子女亦變得全力支持,覺得媽媽減磅後穿起舞衣十分漂亮,人也自信和開朗多了,「以前她好多事都驚,但現在會邀請親戚看她表演。」Mandy亦同意,「因為我的職業較保守,怕別人用有色眼鏡去看,但接觸久了會明白肚皮舞是健康運動,同時亦希望身教,與子女分享跳舞的樂趣。」

場地提供:Mystery Belly Dance Studio

記者:葉青霞、黃子配

攝影:伍慶泉、潘志恆

編輯:陳國棟

美術:吳子豪