位於西貢內海的鹽田梓,長達10年都是無人居住的孤島,破落失修,淪作BB彈滿地的野戰樂園。今日,卻鳥語花香,還孕育出全港唯一的鹽田,真正香港製造。由重建、籌款集資,到去年底成功造出第一批鹽,歷時逾3年。百年老村重生,不單是村民的大事,還感動了獨立紀錄片導演黃天成。由追蹤報道到成為一分子,變身造鹽專家,堪稱小島重生記的最美麗外章。

未到早上9時,一身行山裝束的𤏸天成,已與太太來到西貢碼頭,等候乘坐最早一班街渡入村。「村民一早搬走晒,大家都係逢假日先會返嚟。」不怕路遠,家住上水的他說。鹽田梓面積不大,環島行一圈,只需個多小時。新修建的鹽田,被紅樹木包圍,位處島內小盆地,只大半個足球場大小。由引入海水到造成一粒鹽,至少需要14天,全靠海邊圍堤壩截水,潮漲時海水流至小盆地作儲水池,再逐級蒸發及過濾,成為結晶。

紀念品不供食用

說來或許容易,但由無到有,卻很艱巨。島上的活化工程,已開展近10年,包括維修破屋、搶救文物及開辦定期街渡,惟有復建鹽田,卻一波三折。預計半年竣工的工程,延至上年4月完工。接收後又發覺用作濃縮海水的蒸發池滲漏嚴重,新聘的3名鹽工,未及投產,已悉數離開。「重建鹽田,香港冇人試過,到落手落腳做,先知好複雜」。建造蒸發池的用料、天氣,甚至池水的深淺大小,都有影響。

年多前,黃天成仍是紀錄片導演身份,眼見工程在缺錢缺人下面臨胎死腹中,這個拍過《尋找西藏》及《走三峽》系列等得獎紀錄片的有心人,不計酬勞,毅然接棒,由旁觀者變身村民的一分子,「套片只差後期製作,參與營運只因時間實在緊迫,因為產鹽有季節性,唔想咁多人嘅努力,最終白費」。被迫下了海,沉着氣摸着石頭過河,他參考了汕尾及台南鹽田商的做法,除了將部份設施重鋪,又在池底鋪上黑色帆布,見招拆招,漏水情況大大改善。

上年10月,失傳百年真正香港製造的白色金礦,終於成功投產。「都係剛起步,產量唔多,我哋亦冇食物牌,唔建議食用,只會製成紀念品,用以支持鹽田日常營運,不過嚟嘅人可藉此了解種鹽過程,好有意思。」黃說。香港海岸線長,顧名思義,鹽田梓早於清朝,已是造鹽重鎮,及後受輸入內地廉價鹽打擊,逐漸湮滅。除了鹽田,這裏更是有名的「教友村」,村民都是信奉天主教的客家人。

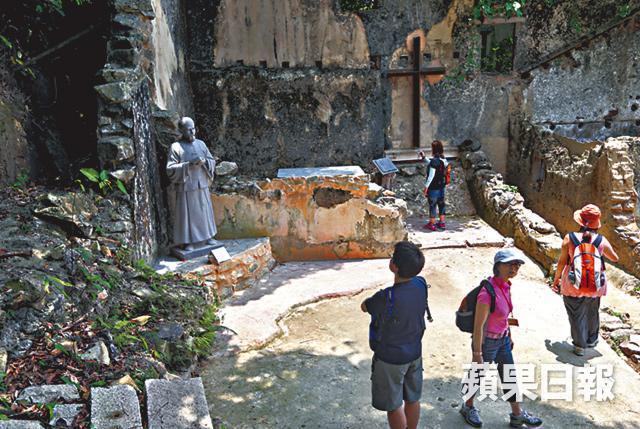

故此,小島上並無祠堂,小山丘上的聖若瑟小教堂,才是村民的聚腳地,連繫着分散在外不同年代的村民。剛過去的周日,便是村內一年一度的「瞻禮日」,原籍鹽田梓的天主教區副主教陳志明,連同樞機湯漢,專誠來到鹽田梓,除在教堂主持彌撒,又親到鹽田,為復耕祝福。就是遠在英國的舊村民,都回港參與儀式,見證小島重生的大日子。

「好似夢想成真,我最記得,細個成日問,我住鹽田梓,點解呢度冇鹽田?」村長陳忠賢直言,活化小島工程,並無政府資助,人人出錢出力,卻意外地將各散西東的村民凝聚在一起,「身邊出現好多天使,你幾年前嚟,一定唔會相信係同一個地方」。已搬到市區的村民,自發回村幫忙,由導賞「生態遊」到清潔種植,各司其職,「呢度,有我哋好多美好嘅回憶,大家等咗呢一日好耐。」由英國回流香港,52歲的他笑着說。

攝影:易仰民 記者:呂麗嬋