【文化籽:藝文沙龍】

在赤柱,有位法國人每天在家中剪報紙、做拼貼。十八年前,他是遊客,來香港見證九七回歸。千禧年到港工作,認識了現在的老婆。五年前來港定居,成為全職拼貼藝術家,並以港為家。法國人名字叫Antoine Rameau,四十一歲,來自風光如畫的勃艮第,來港後一樣喜歡大自然,擇居赤柱。鄰居有法國人,大家笑說這裏是Saint-Tropez(法國南部小鎮),意指赤柱是小法國。他在香港過着法式寫意生活,每天帶孩子剪報紙,拼貼着藝術、也拼貼出生活,令旁人妒忌得大呼C'est La Vie(這就是生活)。

踏足香港前,Antoine已是半個藝術家,中學時當同學去踢波時,他總在畫畫、攝影、做拼貼,沒想過以此為職業,卻又不止於興趣。做過拍賣行,培訓時曾到紐約居住一年多,空閒時就去附近的現代藝術博物館(MoMA)看普普藝術和拼貼藝術作品,受此影響,往後也多做了拼貼作品。千禧年他面臨抉擇,一是到軍隊服役九個月,將來可能做有型有款的長官;二是到海外的法國公司工作,也算是體驗人生。Antoine喜歡旅行,在法航尚未開通航線到烏茲別克時,他已在那裏四處拍照。所以做這抉擇時他沒有苦惱,毅然來到香港效力法航。況且,香港回歸那年,他已專程前來見證這歷史時刻,被這裏的街道、建築、食物、島嶼深深吸引。或許,這某程度上影響了他的決定。

以舊物貼出新作

這決定,拼貼了他現在的人生。Antoine在香港遇見現在的妻子,之後他們回到法國生活,並育有一對子女。以為在香港始終是過客,沒料到最後卻成為他的家。五年前太太在港謀得職位,他放下法國的一切,決定舉家來港定居。聽着覺得他是浪漫主義者,原因更重要的是他重視家庭,太太任職時尚行業,他則成為了家庭背後的男人。Antoine卻在兼顧家庭前提下,成為全職拼貼藝術家。港男若是如此,早被旁人標籤為「食軟飯」。

他說亞洲很少人做拼貼作品,香港更幾乎沒有,受環保藝術(Recycled Art)啟發,眼見港人過度消費、浪費成風,他以紙張為媒介,用藝術為其帶來第二生命。每次旅行他總會蒐集當地有趣的舊報紙雜誌,家中工作室的素材分別來自歐美亞洲,別人去旅行帶禮物回國,他卻每次運送一堆書籍刊物回航。有時在街上見到有趣的紙料也會「順手牽羊」,一位法國人,在赤柱街頭跟地盤工人討水泥紙袋,全香港大概只有他會這麼做。「袋上印有赤柱的舊照片,我正想做關於香港的題材,以後可能用得着。」

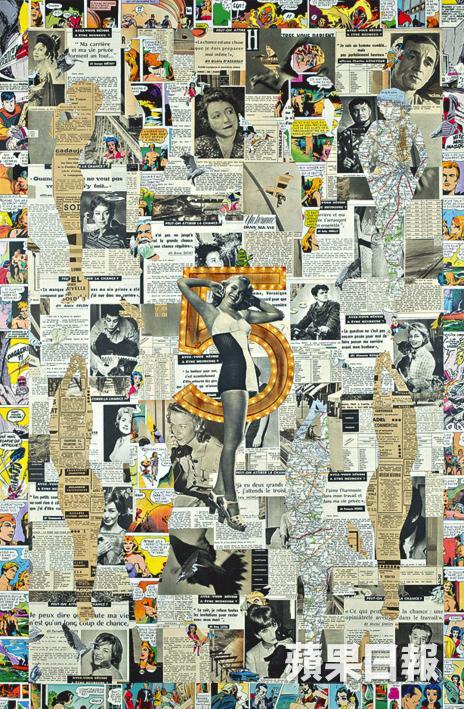

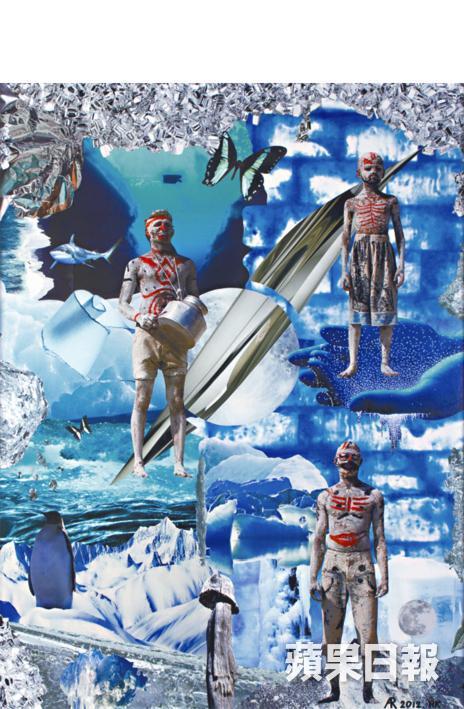

可是他又未知何時用得着,畢竟靈感這東西可遇不可求。每次看到喜歡或有所感觸的圖案或照片便剪下來,根據不同主題分類裝在不同的盒子裏,積少成多,方便靈感湧現時創作,剩下的紙碎則集中回收,毋忘環保藝術初衷。他的拼貼素材種類繁多,地圖、報紙、漫畫、照片等,望着他工作室滿地凌亂的素材,難免好奇他如何創作。「我記得所有自己收集的材料。開始做時不知道結果怎樣,一個圖案或許會很普通,但拼貼後卻很漂亮。」

夫婦間互相扶持

說得輕鬆,但耗時甚長,試過有幅作品做了一年多,至今仍未完成,只因他相信感動自己的東西,別人也會有共鳴。「最初三年的作品我只給朋友看,最近兩年慢慢累積作品後,才開始做展覽。」香港人現實,不禁要問,那最初三年豈不是沒有收入?別忘了還有他老婆,或許這是他們當初的約定,我沒細問,但難道一家人不應這樣遷就照顧嗎?

這兩年他的作品迴響很好,去年Le French May也做過展覽,今年再接再厲,新作靈感源自在巴黎看到的瑪莉蓮夢露照片,他將五六十年代的復古照片、地圖、報紙、漫畫拼貼出夢露的人生,探討美麗與慾望。

拼貼藝術的同時,Antoine也拼貼着他在香港的家庭與生活。朝早送孩子上學,然後回家創作,下午孩子放學後家裏便熱鬧起來,要等夜晚才有時間再創作。周末會帶孩子去行山露營。「蒲台島、塔門,我哪裏都去。」五年前他落戶赤柱,就是看中這裏近海灘,又有花園,「我希望孩子可在親近大自然的地方長大。」說起孩子,一副慈父面孔現形,當日在他家中二樓工作室做訪問,聽到兒子回家的聲音,一句道歉後便衝下樓抱抱他。Antoine不介意談論孩子,卻不願意他們上鏡,他覺得要尊重孩子,也有必要保護家人私隱。兼顧藝術的同時,他更懂得照顧家人。

(作品圖片由受訪者提供)

《本相》Antoine Rameau拼貼作品展

日期:5月12日至18日(每日)

時間:11:00am至7:00pm

地點:Karin Weber Gallery(中環鴨巴甸街20號)

精選法國五月藝文節目

風流畫家作品展 女人與花

丁雄泉生於江蘇省無錫,成長於上海,十七歲移居香港,一九五二年遠赴法國,及後再到美國發展。他成名於巴黎及紐約,反而亞洲的知音人不多,黎智英是其中一位,據悉他共收藏了逾千幅作品。壹傳媒大樓從地下至五樓的牆上,掛着不少丁雄泉的作品,鸚鵡、女人、花、馬……紅黃藍綠的,顏色鮮艷、筆觸也瀟灑,非常搶眼。丁雄泉早年受野獸派大師馬蒂斯等影響,一九五八年到紐約後受抽象表現主義、普普藝術衝擊,開始以鮮明顏料取代水墨,創造出抽象表現主義風格作品。七十年代他逐漸從抽象走向具象,以潑灑的顏料創造出一系列女性和花卉主題作品,到八十年代他的筆觸更暢快淋漓,作品也更見活力與激情。自稱「採花大盜」、「風流先生」,丁雄泉直言不諱喜歡女人與繪畫,他時常在畫中表達對女性的迷戀,並借助花卉與動物等襯托出女性的嬌美。

畫畫以外他也愛寫詩,同樣率性、坦白,出版過幾本詩集。二○○一年定居阿姆斯特丹,翌年因中風後而無法創作,至二○一○於紐約病逝,享年八十一歲。

《活色.生香—丁雄泉作品展》

日期﹕即日起5月30日(星期一至六)

時間﹕10:00am至6:00pm

地點﹕季豐軒畫廊(中環雪廠街20號地下)

音樂馬戲團 戶外響樂

高難度動作結合銅管、敲擊樂,是法國Tsuica馬戲團的特色,七位表演者在進行雙人技、飛索、巨型搖搖板、拋擲等高難度動作時,敲擊樂器與銅管始終不離手,令人目瞪口呆。這次到港帶來轉為露天場地創作的作品《7人大搞作》(OPUS 7),觀眾可以近距離觀賞充滿活力與歡樂的表演,老少咸宜。

《7人大搞作》

日期:5月16日

時間:2:30pm、4:00pm、5:30pm

地點:香港文化中心露天廣場

赤貧孩子 排除萬難為上學

為了上學可以去到幾盡?榮獲2014年法國凱撒獎「最佳紀錄片」《平平安安上學去》(On the way to school)紀錄四位分別來自肯亞、摩洛哥、阿根廷和印度的窮孩子,為了上學排除萬難。導演為拍攝紀錄片上山下海,記錄下一個個感動故事。

《平平安安上學去》

日期﹕5月9日及31日

時間:1:15pm

地點:百老匯電影中心

記者:劉東佩

攝影:鄧鴻欣

編輯:黃仲兒

美術:楊蕙蘭