【旅遊籽:文化地標】

從城市向高空發展開始,香港人就注定離不開電梯。高樓商廈組成垂直的世界,電梯自有規律穿梭其中,沉默地接載乘客前往目的地。一幢沒有電梯的高樓,跟偏遠的荒野相差無幾。

近年香港的IFC、ICC等摩天商廈相繼建成最快最高的電梯。另一邊廂,舊區、工廠區仍保留懷舊的拉閘及掩門電梯,它們見證香港工業及電梯維修員的鼎盛時期,由製造業轉型商業,由工廠妹變成OL白領,暗暗記載了大時代的前塵往事。

拉閘掩門保養好 舊𨋢唔易壞

一八八八年,維港岸邊豎立起一幢五層高的香港大酒店,那是開埠以來首間五星級酒店,連帶香港第一部升降機亦隨之誕生。這台升降機由英國公司奧的斯(Otis)建造,機身幾乎全由木材製成,需人手操控,操作員長按上行鍵或下行鍵驅動緩慢的電梯。那時只有單速設計,即升降、停下都只有一種速度。對於當時民智未開的社會來說,會升降的木匣子算是好震撼的西洋科技。時移世易,其後香港高樓漸多,石屎森林成形,升降機已是不可或缺的生活設備,遂孕育出一群在黑暗中作業的電梯維修員。

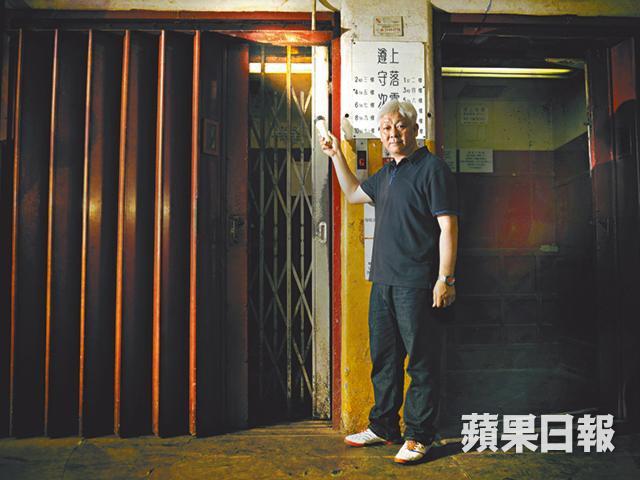

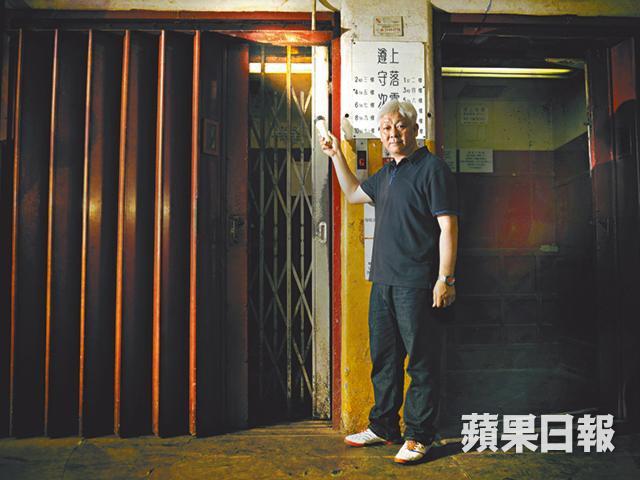

謝景華屈指一算,任職維修員至今已有三十多個寒暑,後來擔任香港電梯業總工會理事長。回想年少初入行,皆因看中這份職業是鐵飯碗,算是一份可養妻活兒的專業。七八十年代,香港經濟轉型,確立金融中心地位,摩天商廈鱗次櫛比,每幢都需要電梯,「那是電梯業的黃金時代。維修員計時薪,多勞多得,故業內流行底薪靠補水的講法。舊時夜生活不及現時精采,夜晚少搭客可以修𨋢,隔三數天就工作廿四小時,靠超時補水,就能多賺大約五成薪金,原本底薪是八千元,可多賺至一萬二千元。」時代流轉,年輕一代重視生活質素,不欲加班,寧願選擇其他機電相關工作。外判維修公司又大量湧現,他們叫價較低,但電梯知識一定不及原廠派來的維修員,升降機必未可以回復原本的質素,屬於維修員的黃金時代已一去不返。

以前好聲好氣 叫聲師傅

以前修理電梯,設備不及現時完善,爬出機頂檢查,眼前電梯井道漆黑一片,維修員得提着射燈慢慢觀察摸索,謝景華:「以前人們見我們修𨋢,都會叫聲師傅,請我們加快手腳修好,多數好聲好氣。今日生活急促,只要修理時間稍長,維修員就會聽到怨言,甚至收到投訴。」維修電梯要道歉,簡直天方夜譚,他們冇做錯,只是部份香港人的投訴意識早已深入骨髓。聊起往事,他露出笑容,「做電梯維修員就要喜歡機電,如能在短時間內將頑固的舊電梯修好,好有滿足感。以前住宅大廈壞𨋢,修好後住客與搬屋工人都會鬆一口氣,順帶讚美幾句,這是修𨋢開心事。」

謝景華慨嘆當電梯維修員,有時是搵命博,尤其在機頂及井道工作,稍為大意就會跣腳跌下𨋢槽,繁盛香港地,勞工權益仍跟發展中國家不相伯仲。葉師傅同樣有三十多年維修電梯經驗,不願上鏡的他說當維修員除需要一對巧手,還要口齒伶俐識溝通。最怕遇上急躁的拍檔,尤其不聽人說話的年輕人,「一旦聽錯指示按錯掣,就鑄成大錯。」最危險地方在哪?葉師傅直指電機房,「一些裝置如摩打多有保護罩,如沒有蓋好,很可能會弄傷手。」訪問期間,謝景華拿出電梯緊急門匙,打算詳細介紹如何使用,正想拍攝,卻遭他拒絕,「不能曝光,怕有不法之徒照辦煮碗打開𨋢門,匿藏𨋢頂打劫。」原來以前電梯大盜異常猖獗,他們躲於機頂,趁人入𨋢就煞停電梯,然後於密室行劫及非禮,後來為了加強監控,閉路電視才開始普及。另外,為免工具流入罪犯手中,作為一個專業電梯維修員,原來是不可隨身攜帶修𨋢工具的,只許在執行工作時帶上。

四十年前香港 電梯實驗場地

前兩年機電署有數據指出,香港電梯密度屬世界首位,每一百一十六人就有一部電梯。葉師傅表示,約四十年前,在外國電梯公司眼中,香港這個不斷向高空發展的石屎森林是個寶貴實驗場地,據講當年世界最新的電梯科技,多會率先用於香港,如舊時的康樂大廈即今天怡和大廈,就擁有全世界最快的觀光電梯,每秒約上升五米,吸引不少人慕名前來試搭,一時間成為旅遊點。不過,現時電梯率先試用點已隨商機遷至新興國家,因這些新興國家不斷競賽式地興建高樓商廈,加上她們的機電法例不算緊,較易容許商家試用最新電梯科技。

舊電梯維修費貴 零件難尋

新式電梯更快更新對城市人來說是喜訊,但它們外形千篇一律,普遍都是銀色鋼材自動門及內櫳,面目模糊,無法令人留下深刻印象,反而走進有一定歷史的舊樓、工廈,那些六七十年代的拉閘式或掩門式電梯更有看頭,木造或鐵製外門色彩濃艷,當真有齊紅、橙、黃、綠幾種顏色,門上還有個小窗戶,讓乘客看到電梯到達樓層沒有。拉開閘門走進去,真有種時光倒流的感覺。問舊電梯會否較易發生意外,葉師傅表示不然,只需定期檢查保養,絕對老而彌堅。確實,走訪多幢工業大廈,每說到這些拉閘電梯的耐用程度,不少電梯操作員都表示甚少壞𨋢,一直中看中用。

也許因為電影渲染,令拉閘電梯熏染了幾分浪漫,如當年關錦鵬執導的《紅玫瑰與白玫瑰》,就多次出現三四十年代的舊式雙重鐵閘電梯,在銀幕上起起落落,光線隔住人字形鐵欄柵映照主角臉頰,忽明忽暗以喻流轉的思緒,畫面極流麗。葉師傅指,這些老電梯最大問題是維修費貴,因為有些舊零件會停產,電梯公司需從外地尋找存貨或替代品,也會找廠商複製零件,直接增加保養成本,故不少大廈都索性更換新型電梯,一了百了。現在,拉閘和掩門電梯都是拆一架少一架,伴隨着香港工業從五十年代如日中天,每日接載大量工廠佬工廠妹,慢慢步向今天的夕陽,看來將來只可在銀幕裏看到它們蹤影。

當日與謝景華遊走工廠區,也發現到不少特色電梯配套裝置,例如有貨𨋢內牆會圍上木板,以減輕貨物碰撞內牆帶來的損耗,算是另類民間智慧。他表示,部份電梯進行翻新工程時,可能因成本關係只更換部份零件,令一些舊設備得以保留,如凸出的黑色膠按鈕、上下撥動的𨋢門開關棒、當警鐘用的鐵鈴鐺、上下拉開的電梯門等,都是工業時代的遺珠。

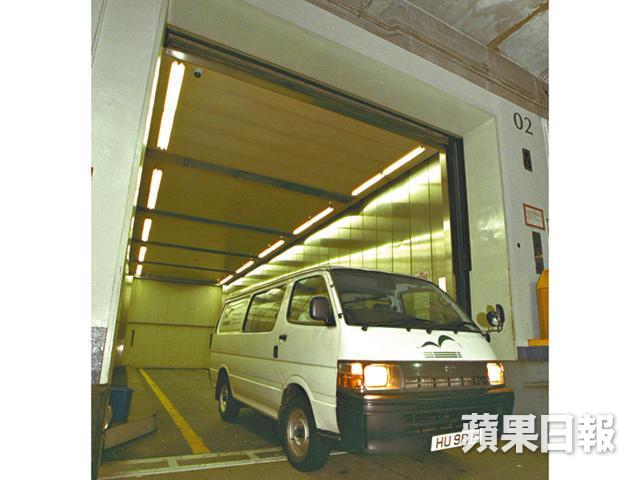

DIY電梯 方便肥豬上落

原以為香港人頂多只會DIY家具,想不到連升降機都有人DIY,若非親眼看見也難以置信。說的是元朗「英明農場」負責人尹偉明,他從小就喜歡由無到有自行製作,偌大農場裏,不少設施都由他親自建造,如圍欄、降溫裝置、豬隻運動場等等,「我鍾意自己研究,請人建造成本太高了。」設計靈感從何而來?他咧嘴笑笑,表示大部份製作都是無師自通,大概因為不時參觀外國農場,會留意別人的DIY設計,所以當年製作升降機時沒有難度,令我有點咋舌。沿途走入農場,他主動展示不同工具,那裏有四台倒泥機,這兒有一堆燒焊器材……農場,就是他發揮小宇宙的手作樂園。

農場位處山坡,所以分成數層。為方便大肥豬上落,尹偉明跟員工廿多前共同製作了一部簡單升降機。未見真身前,本以為所謂的升降機是個四面都裝有鐵皮的大盒子,誰知更簡單,只用鋼材搭建層架及上落通道。他特意從五金店找來較著名的日本大象牌「電葫蘆」作驅動裝置,可負重約一千公斤。由於保養得宜,閒時塗點潤滑油,廿年來都未壞過,非常耐用。至於升降機台,也僅是一塊約20平方呎的鐵板,大概每次可運送四頭肥豬,運豬時會在四邊裝上已有點生銹的圍欄,以免豬隻跳出。當日尹偉明趕豬仔入𨋢就花了一番工夫,豬仔坐𨋢時又不時撞來撞去,非常不合作,應該是不習慣搭電梯吧。

這台DIY電梯跟香港首部電梯同是單速設計,需要緊按上行或下降的按鈕驅動,一放手電梯便會停下。既然可承托多隻肥豬,人坐上去當然綽綽有餘。我親自站上去試坐過,運作時升降台頗為震動,發出轟隆轟隆的撞擊聲,但總體來說還算實淨安全。

火氣阿伯 揸霸王𨋢

香車才配美人,在懷舊拉閘升降機旁邊,卻只有個電梯伯伯。

舊式拉閘電梯泰半沒有召喚功能,需操作員配合使用,荔枝角聯興工業大廈便是其中一個例子。走進大廈,會見到電梯前有兩個伯伯坐着休息,若你示意要上樓,他們便會走過來操作電梯。電梯閘門需上下拉開才能使用,操作員在手把位置縛上粗繩,方便拉閘。操作員歐伯表示,日間人流較多,電梯會調整成手動運作。當有人在樓上㩒𨋢,身處地面的電梯會發出聲響提示,目標樓層的按鈕亦會同時亮起。伯伯會即時走進去,按住目標樓層的按鈕,電梯才會上升,並在經過前一層時立即放手,電梯就會停下。這類電梯需要用家緊按按鈕才會上升下降,俗稱「霸王機」,較為方便運貨,現時懂得操作的人很少。

長時間重複相同動作,而且經常處身狹小的密封環境,不少電梯伯伯都帶點火氣,多訪問幾句已經粗口問候。有些電梯伯伯還兼顧保安工作,見你生面口,就連番追問你去哪一層找哪一位。年紀大又身兼多職,辛苦嗎?「辛苦都要做,要賺錢,要吃飯嘛。超過退休年齡就沒有公司肯聘請,惟有操作電梯。」

中途飛站 無法上落

電梯伯伯下班前,會把電梯轉換成自動操作。不過自動操作有個大問題,就是如有人使用後沒有關好閘門,電梯就無法上落。另外,入𨋢按了目標樓層後,即使有人在外頭㩒𨋢,中途亦不會停下,也就是說會飛站,頗為不便。

舊式電梯沒法按鍵召喚而至,於是衍生了電梯伯伯,至於新式電梯,就有電梯女郎。崇光百貨的電梯女郎可謂香港人的集體回憶,只可惜截稿前仍未能接觸訪問。電梯女郎出現的原因,源自日本公司奉行客人至上的原則,連升降機都設電梯女郎協助顧客。這套文化因日資百貨公司空降香港,隨年月成為香港人的有趣回憶。前大丸百貨營業部經理吳保銳表示,電梯女郎能為百貨公司帶來日式風味,但近年各大企業為縮減成本,可有可無的電梯女郎遂成開刀對象,不少商場已改為聘請人流管理員,只在地面負責分流。

香港電梯之最

特色電梯

記者:臧 諾

攝影:黃子偉、劉永發、鄧鴻欣、臧 諾

編輯:陳漢榮

美術:黃創泰