【專題籽:一樓一故】

即使收到數萬份意見書,城規會上周仍通過東北發展計劃,並解釋此決定可解決房屋問題。香港房屋問題從未得到解決,在主權移交之年,港島東柏架山林邊一帶,政府有意興建一千八百八十個單位的居屋及學校,居民大力反對,城規會翌年否決有關計劃,並將該地劃作綠化地帶。當年有份發起反對發展林邊的東區區議員黎志強,每次經過前太古大班屋(俗稱紅屋),也想起當年一起抗爭的戰友。今天化身成自然教育中心的紅屋,比過去更艷麗。

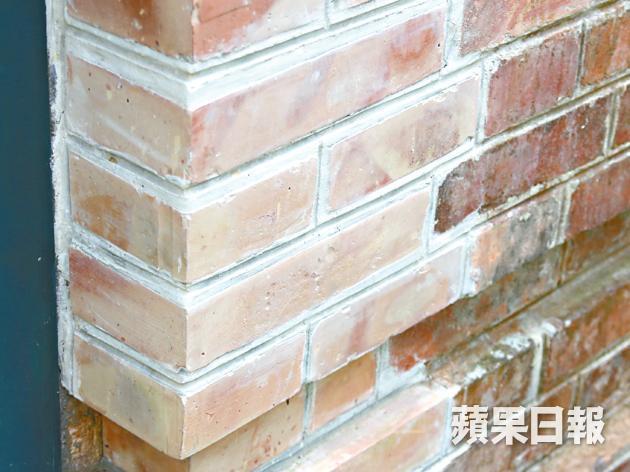

林邊紅屋外牆由紅磚及花崗岩砌成,有大騎樓、拱形門廊,外形古樸簡單,對稱軸線設計,是二十世紀初英國流行的愛德華式建築風格,跟西港城及孫中山博物館為同一建築風格。這幢原是太古高級職員宿舍的紅屋位於半山,由於該屋建於叢林中,屋旁有幾株俗稱「鬼樹」的異葉南洋杉,加上七十年代中,太古將宿舍交予政府管理後空置多年,早年被港島東居民傳為鬼屋。

一九八七年,由柴灣搬到康怡居住的黎志強聽街坊說那是鬼屋,行山經過也不敢走近,「其後發現屋旁的木棉樹開滿花很漂亮,便走到屋前欣賞。」八九十年代,一班外籍人士向產業署申請租用該大宅,「除了屋的大門上鎖,其他地方可以自由出入,好奇心下就周圍參觀,發覺這地方不但環境優美,建築還很有特色,紅磚外牆,地板、樓梯及門窗全是木。」從英皇道與柏架山道的交界上山,步行約十五分鐘才到達,林邊紅屋不但是東區的後花園,還讓鰂魚涌街坊認識黎志強。他一九八八年起任東區區議員,雖然家住康怡,但選區仍是由細住大的柴灣,一九九五年參加市政局選舉,轉戰居住的鰂魚涌區,成為市政局議員,「一九九七年底,房屋署提出在林邊發展居屋及學校,我收集一萬二千多個簽名,在一九九八年初的市政局晚宴上,親手將反對信及簽名交給董建華。」

與外國人交涉 讓街坊共享紅屋

同時,黎志強跟租住紅屋的外籍人士交涉,「有數戶英國人家庭居住,他們自掏腰包,花數百萬元為殘破的大宅修葺,起居室在地下,二樓是書房及雜物房。」張志堅是紅屋變成自然教育中心後,被調職至該中心工作的郊野公園督察,他接觸過自稱曾在紅屋居住的外國人,外國人對紅屋的描述與黎志強的說法不謀而合,「中心開放初期,有一個年約四五十歲的外國人跟我說,他從前住在這屋時,二樓放滿圖書。」現在二樓是不開放作自由參觀的活動室及辦公室。

黎志強為讓街坊也可享用這幢英式大宅,建議居住的英國人舉辦文娛藝術活動給公眾參加,並跟住在大宅的Smith Bottomore、前市政局議員兼前古物古蹟諮詢委員會主席袁景煜,以及於東區居住的工程師盧幹輝,一起成立「東區綠色行動」保護林邊地段。當年,他們經常在紅屋開會,為反對發展林邊行動準備,並籌備文娛活動。今天,黎志強再次踏入已經成為自然教育中心的紅屋,經過展覽廳時,看見房間的地板還是昔日的柚木地板,但是四周看不到牆只有展示板,「東區綠色行動就是在這間房成立,在牆上掛有組織名字,我們幾個發起人坐在這道牆前,這邊坐滿記者及街坊。」他一邊說一邊指劃。

最終城規會否決興建居屋及學校計劃,不過,二○○○年,教育局又提出在林邊興建三間學校,東區綠色行動又發動街坊反對計劃。隨着大宅再次由政府接管,居住的英國人遷離大宅及返回英國,東區綠色行動亦已解散。雖然林邊仍然一片綠油油,多年來都有團體向該綠色地帶打主意,每次都被民間反對。近年有議員掛橫額宣告成功保留東區後花園,黎志強笑說:「林邊不是這幾年才需要保護。」身穿市政局黃色活動制服的黎志強欷歔地說:「每次來到這裏,也想起當年在大騎樓開會的日子,看見現在變成自然教育中心,很多人在這古色古香、充滿殖民地建築風格的建築中,一邊享受大自然,一邊認識生物。雖然他們不認識我,但我已經很欣慰。」就像門前那株逾廿米高別號為英雄樹的木棉樹,默默看守着紅屋。

一磚難求 唐山訂磚修紅屋

一八八一年,源自英國的太古洋行在香港投得鰂魚涌地段,自此業務擴展至香港。由於香港氣候炎熱潮濕,外籍員工難以適應,所以太古在柏架山及寶馬山一帶建了不少宿舍,供外籍員工居住。不管是一般還是高級外籍員工宿舍,如今剩下的只有柏架道林邊屋,它由太古洋行於二十年代興建,用作太古糖廠高級職員宿舍。

林邊紅屋樓高兩層,以紅磚及花崗岩砌成,初建時是中式瓦頂,前後兩個間隔相同的相連大宅。香港淪陷,日軍將紅屋大肆破壞,拆走所有木門、木窗及木地板,瓦頂倒塌。二戰結束,太古洋行重修紅屋,並將中式瓦頂改為平頂。

隨着太古糖廠於一九七二年停產,林邊紅屋在一九七六年交予政府。從一九八五年至二○○一年,租予國際文化事務協會作為會址及宿舍,舉行音樂會及藝術展覽。其後,林邊屋交由漁護署接管,為符合現代建築安全規格及各種供水排污系統標準,二○一○年紅屋進行第二次大規模修復工程。

紅屋在一九九八年已被評定為二級歷史建築,因此在修復時以盡量保留原有設計及物料為目標。林邊紅屋的紅磚是「明口磚」,磚的大小尺寸、顏色、邊角修整等質量要求較一般紅磚嚴格,香港沒有該種紅磚生產,向其他國家供應商查詢均不得要領,只有唐山一間磚廠按要求製造。建築署以一換一的重新殖入方式修補嚴重破損的外牆,共使用約四千多塊明口磚。屋內的木門、木窗及鐵窗,大部份殘破不堪,除留下幾隻較完整的門窗,其他按原裝的復刻更換。至二○一二年中,林邊生物多樣性自然教育中心才開放。

記者:黃碧珊

攝影:伍慶泉

編輯:黃子卓

美術:楊蕙蘭

部份圖片由受訪者提供