【文化籽:字裏凡間】

「陌生的不是遭遇本身,陌生的是為甚麼我們會覺得那些事件司空見慣。」內地資深記者兼《陌生的中國人》作者楊猛說,泱泱大國下的小人物,被時代忽略得過份。四月天,香港隨學運波譎雲詭,政局煙霧瀰漫,北望京城霧亦正濃。不經不覺,內地的言論自由,已經被收窄得成一條就快看不到的線,楊猛認為,香港是中國知識分子一個重要的發言渠道。

《大時代》反映時代,但在洪流中歷練的小人物,還有待敍述。《陌生的中國人》的作者楊猛,便敍述了多個活於所謂中國崛起時代的邊緣人物,情景似曾相識:上訪者故事、北京強拆推土機、汶川地震倖存小孩、河南棄嬰,以及蘇北村莊如何成為淘寶村等等。記下每個他與她,楊猛感慨陌生的不是事件本身,而是冷待並習慣了漠視這些事件的中國人。

楊猛,十七年前入行做記者,曾獲「開發亞洲新聞獎」一等獎,為調查報道,走遍大江南北。二○○七至二○一○年間,在《南方都市報》經歷「打擦邊球」的好年月,社會報道動不得體制,也能冒險刊登,「刊登後沒人找麻煩,就是好運氣,可惜現在敢做的人已越來越少。」

內容被評敏感 審稿員禁編時政

每年來港兩次,楊猛已關注香港多年。這把中國知識分子的聲音,近年在港收窄,過去的余杰、劉曉波,今天的周濂、許知遠甚至乎攜家出走美國的溫雲超(北風),都有各自的關注點與影響力,新年伊始,幾乎消音。當然,還有好些人,自己變成了香港時局大門口的「陌生人」,放逐了滿腔熱血的心靈。「中國早期的公共知識分子,是一班在互聯網上,對公共事務充滿熱情的人,有專家、有教授,由討論區到微博,在自己的範圍影響他人,但已有好些知識分子跑到國外,放棄討論。」今天網絡管控很嚴,河蟹無處不在,我問溫雲超(北風)的看法,他也明言中國知識分子有股無力以及沮喪感,雖然不會絕望,「但少發生的事件,就要當它不存在。」

正當香港鬧着學聯退聯的時候,內地資深記者高瑜被控「為境外非法提供國家秘密」重判七年,自習近平上台以來,內地大批敢言人士避走海外。楊猛說,高瑜是個較極端的報復事件,但內地整體缺乏公共言論空間多年,記者遭官方或商業上的報復情況,未來只會越來越多,因此今次透過電話訪問楊猛,也沒特意刊出有他樣貌的照片。「我現在當自由記者,主流不能刊登的文字,也要到香港或台灣去發。」他認同,現在內地知識分子最需要以香港作為言論渠道。

「《陌生的中國人》先有國內版,出版後被評為內容敏感,替我出版的審稿員,也被禁止再編時政類書,出版社也被官方批評了。」楊猛說:「中國市場化不徹底,至今也沒有真正的獨立出版,所有出版社都得靠官方的書號,從前官方會以行政命令,叫你不可以出版;現在換了資本的方式,如果違反要求,就取消出版資格。」尤其以「文化大革命」為題材的書,近年嚴管,「只許學術討論一下,不能擴大研究,我有本關於重慶一個小地方的文革口述歷史,也要經台灣出版。」

推動社會前進 為小人物作紀錄

《陌生的中國人》,難免令人憶及多年前台灣作家柏楊寫的《醜陋的中國人》一書,同樣給我們提供了一面了解中國的窗戶。楊猛小時候,父親買了本《醜陋的中國人》給他看,他對柏楊以「大染缸」形容中國非常深刻。楊猛覺得,醜陋的沒變,只是更陌生了。楊猛說,寫之前受到史景遷(Jonathan D. Spence )的《王氏之死》一書所啟發。《王氏之死》寫的是十七世紀中國東北部山東省郯城縣的小城故事。郯城沒有名人也無叛亂,頂多只有隨筆作家蒲松齡,曾於一六七○至七一年間,路經此地。此地有位苦命女,與人私奔,最後慘死,史景遷以此作為視點,將歷史寫成故事。裸命如芻狗,吸引楊猛的,乃史家對小人物命運的注視。

史景遷寫:「要從過去召喚出那些窮人和為人遺忘者的生活總是困難的。讓人覺得諷刺的是,中國人對國史和縣史的撰寫至少周備,地方紀錄卻多半未見保存。」汶川地震,內地紀錄多數歌功頌德,少有小人物,楊猛寫汶川地震中,被奪去左臂的九歲小女孩周玉燁,文字雖短,也有回甘。倖存的玉燁,用剩下的手臂畫出另一邊空洞的記憶,說:「這是我被埋在廢墟下的情景。我希望那些石頭下面都長着輪子,這樣我就能出來了。」楊猛把這句子記入書冊。

雖然,七十後北京公共知識分子周濂,一句「你永遠都無法叫醒一個裝睡的人,除非那個裝睡的人自己決定醒來」,也有港人引用,但楊猛對陌生中國的觀察,在一片本土之聲當中,令人擔心,是否可以立足。不過,他與那些天天叫人北望神州的人不同,他覺得港人不必刻意去理解大陸局勢,「香港向來甚麼都能夠接收,一些內地不太主流的意見,在香港也可以有位置,香港是個務實社會,保持風格就可以。」他更願意相信關注小人物的作用,「推動社會前進的動力,正是來自邊緣人群為獲取幸福生活所付出的努力。」

楊猛寫他在駛離平壤的國際列車上,和一列朝鮮綠皮車擦身而過。在定州停靠期間,朝鮮少女從對面大喊過來,與他身邊的乘客,展開一段雞同鴨講的對話,最終徒勞無功,火車交錯開走。不知道今天在少女腦海刻下的一切,會否綴滿沒有遮攔的天空?

部份圖片由受訪者提供

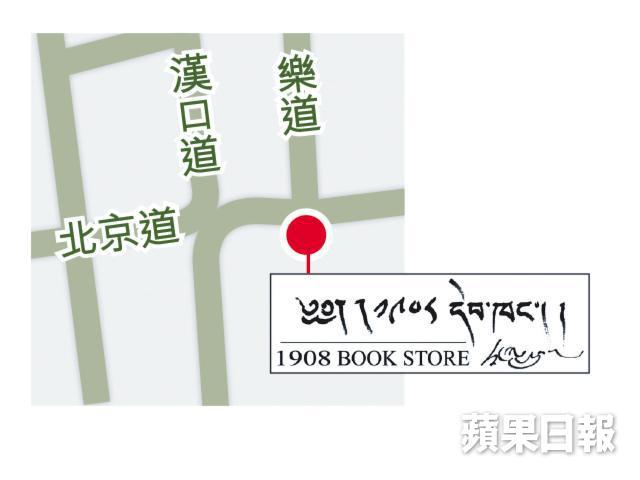

小書店推介

1908書社店長Juno:「台灣的民主發展不長,中港的民主方興未艾。讀者也許能從外國媒體或歷史書中,了解西方古往今來的異議者和抗爭者,但是對於華人世界裏的抗爭者和異議者,我們又了解多少?會不會我們只歌頌國外的異見者,但因為自己生活的經驗所限,對我們身邊的抗爭者諸多留難和侮辱?說他們是廢青、搞事?你,真的了解他們的思想?真的了解他們生活和感受?本書的作者許知遠,訪問了中、港、台與政權持相反意見的抗爭者,包括我們港人熟悉的劉曉波和長毛(梁國雄),或者是我們反感的台獨大佬施明德和許信良,甚或是被稱為廢青的社運分子。本書深入剖白了這些抗爭者背後的故事,希望讀者讀後,能夠對他們有更立體的認識,而非透過傳媒的有色眼鏡看待他們。」

《平面國》一書利用圖形、幾何、形狀,化身成為小說人物說故事,科幻得來又諷刺時弊,歷年來深受數學、物理和電腦科的學生喜愛,人民公社「總書記」阿博說:「《平面國》是一本很有趣的小說,故事講述主角『正方形』,如何向點、線等其他世界居民介紹自己的故事,當然他說來說去,點與線也不明白『平面』是甚麼。故事就在一維、二維與三維等概念上展開,『平面』主角,後來遇上球體,終於理解到立體的世界,成功『向上』,但當他問球體有沒有四維時,球體就跟昔日的平面一樣,否定了還有『向上』的可能。」當然,形狀都有分階級,社會基層為「等腰三角形」,向上爬,慢慢變形成為中產階級「三角形」,最高階級為「圓形」,亦難怪當比圓形更完美的球體出現時,令正方形驚嘆不已。

記者:童傑

編輯:黃子卓

美術:楊永昌