儘管紋身現已是時尚的潮流和藝術,但不少港人仍對紋身有潛移默化的負面印象,追溯半個世紀前的香港紋身故事,本港第二代紋身師傅何惠民Jimmy Ho指,五十至七十年代本土的紋身業,可以媲美西方,但自從中國有意收回香港後,紋身業便開始萎縮,原因跟東方歷史有關。

記者:葉瑞媚、蘇汝卿 攝影:王俊龍、黃文邦

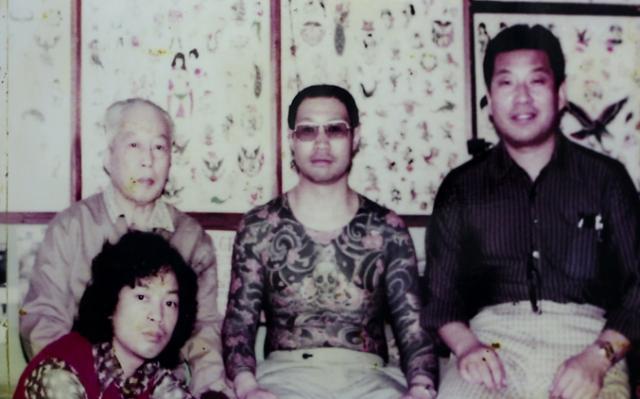

爸爸是香港第一代紋身師,現年六十餘歲的Jimmy Ho,13歲已經手執紋身機幫人紋身,結果一針一筆地畫了五十個年頭,最擅長畫龍。Jimmy憶述:「我不用爸爸教,我看看便懂得了。我爸爸反而做得沒有我的美,因為他不是真正美術,他行船佬來的。」

Jimmy的父親何阿才原是水手,在行船時不幸被日本軍艦打沉,被美軍救起後流浪印度。何阿才在印度見識到紋身技術,勾起了他的興趣,便自行研發紋身機。回港後於1946年開辦了全港第一間紋身店──「Rose Tattoo」。Jimmy亦開始跟隨父業,成為紋身師。

Jimmy指五十至七十年代是香港紋身業的全盛時期,因為韓戰和越戰的關係,香港作為東南亞的重要港口,「幾乎每日都有戰艦來香港,軍人一定紋身,他們去打仗誰知會不會死。那時他們多數是紋心形圖案,寫上妻兒的名字,通常都是紋這些。」他指曾經由上午十一時,紋到凌晨四時許,「他們沒有地方好去,便買啤酒上來等」。

當時紋身客多數是外籍人士,男人大約佔八成。他說:「那時的人並不大膽,因為紋身的人都是黑社會。」在八十至九十年代,當中國準備收回香港,來港軍艦大大減少,生意淡薄。

外籍客人減少,加上華人社會的歷史因素,令紋身難在香港發展成一門藝術。紋身源於中國先秦時期的墨刑,亦稱為「黥刑」,在犯人臉或額上刺字或圖案,作為犯人的標誌。而日本江戶時代,紋身是黑社會的等號,社團會用紋身去代表地位,越多紋身,地位越高。然而,直到今天,Jimmy這位老行尊仍然做下去,未想過退休。他說這個職業跟紋身的本質一樣,是一輩子的事。