【旅遊籽:假日散心】

對很多香港人來說,調景嶺只是一個港鐵站,大型屋苑林立。很少人知道,調景嶺從前是寮屋區,曾有「小台灣」之稱,從前雙十節,青天白日滿地紅旗海飄揚,但隨着寮屋區清拆,這壯觀場面已被高樓大廈淹沒。在這褪色記憶裏,現只剩一片白──一座白色建築物普賢佛院。普賢佛院前身是調景嶺警署,寮屋區清拆後,普賢佛院才在一九九六年遷進去,留守在此的是調景嶺原居民劉建國。普賢佛院被西貢區議會納入為將軍澳文物行山徑一部份,將活化成將軍澳歷史風物資料館,劉建國被勒令遷離佛院,為供奉在忠烈祠的國民黨抗日軍人,他決定堅守至最後一刻。

溫碧霞:調景嶺人都會懷念

「我想不只我,而是所有調景嶺人都會懷念這地方。」在調景嶺出生的溫碧霞(Irene),駕車駛往現址寶琳南路的普賢佛院,童年記憶瞬間湧現,甫下車便驚嘆:「我六七年沒回過來了,還是第一次知道這裏有個佛院,好感恩佛院還能保留,很美呀。」信佛的她頓時雙手合十敬拜,未幾發現缺了甚麼,「我小時候來這裏玩,這裏還是間警署,有個許願池,我拋過一個銀仔許過一個願,但願望不能說。」此時佛院負責人劉建國交代來龍去脈,說許願池去年被地政處的人拆掉,本來興奮莫名的Irene頓感失落。

昔日的調景嶺分成十二區,普賢佛院舊址就在第三區,居民之間毫無隔閡,雖然未必能叫出對方名字,但一碰面便知道「你是調景嶺人」,大家都引以為傲。那已是幾十年前的事,Irene十二歲已搬走,但劉建國還記得她常常在碼頭玩耍,曾誤以為她住碼頭附近,只因Irene喜愛海。下海彷彿是每個調景嶺人必做的事,Irene小時候以游水摸蜆摸蝌蚪為樂,劉建國愛捉蟹,試過游泳遠至日出康城捉幾斤蟹,這令他對街市的所謂海鮮看不上眼……現世代乍聽,覺得不可思議。除下海,上山亦是指定動作。好動的Irene小時候愛通山跑,愛跑上警署附近的茅湖山觀測台捉迷藏,採訪當天她穿着裙子及羅馬鞋,跟我行十分鐘斜路仍不覺累。抵達觀測台後,她重拾童真,雙眼發光,努力地尋回當年在此刻過的字。在Irene回憶裏,惜日陪她上山下海的,有青梅竹馬的男生小龍,說着說着,劉建國才發現小龍的爸爸是自己疏堂舅父,他記得小龍是個很聰明的單眼皮男生,可惜Irene搬離調景嶺後,已無緣再和小龍相見。

家教極嚴 視王小鳳是大姐姐

調景嶺美女多,陳玉蓮、惠英紅、王小鳳……像晚上調景嶺的星空般耀眼,Irene沒有跟她們爭妍鬥麗,反而成為被保護的小女生,「有男仔調戲我,大姐姐王小鳳便會保護我。」盡顯調景嶺人互助互愛的精神。Irene爸爸是國民黨軍人,管教嚴厲是基本,「男同學打電話給我,爸爸不准許我接電話,又不喜歡我出夜街。」因此養成反叛性格。劉建國的父親同樣是國民黨軍人,在香港結識太太,對劉建國管教亦同樣嚴格。劉建國小時候很貪玩,愛跟小朋友打架也愛通山跑,斬樹枝和幾個小朋友搭草屋玩,「有時阿媽好醒目,走上山捉我。」七十年代,他媽媽在舊址擔任第三代住持不久,佛院便因颱風倒塌,那時家貧沒錢,在調景嶺中學讀中三的劉建國便修心養性,工作賺錢,後來他媽媽籌了數年錢,也建了新的佛院。

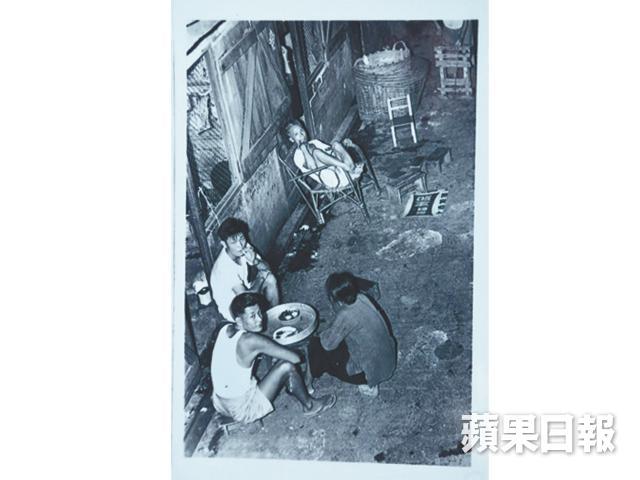

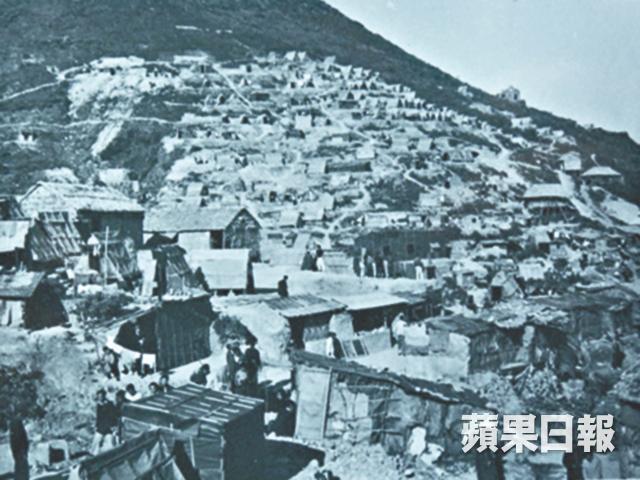

調景嶺居民縱使多艱苦也能捱過,自強不息,並過着自給自足的生活,自己房屋自己建,水果都是自己種,建立自己的小天地。佛院下方有條於一九七四年修築,通往油塘、鯉魚門和觀塘的山路,至今仍看見昔日居民種下的大樹菠蘿及龍眼等果樹。不翻查舊照,很難想像昔日調景嶺原貌,可幸仍可在這山路尋回僅存痕迹,如水管、街燈、前區域市政局防治蟲鼠組宿舍等。劉建國路過時仍能憶起從前調景嶺小橋流水、鳥語花香的點滴,「我的家在大水坑旁邊,睡覺時聽到流水潺潺,很舒服。」可惜這種愜意,已隨寮屋區的清拆消逝。對於清拆,劉建國仍深深不忿,認為某些村民不懂珍惜,「每間屋都背山面海,每間屋設計都不同,十分難得。」而Irene亦於調景嶺買了一個私人住宅單位給姐姐。

昔日於普賢佛院舊址,每逢辦法會,會有百多人前來。這個從前用來監視居民的白色建築物,現在已變成調景嶺居民聚頭緬懷舊事的明燈,上香的上香,聊天的聊天,談論昔日趣事,可以一整天都談不完。

佛院被逼遷 變風物館

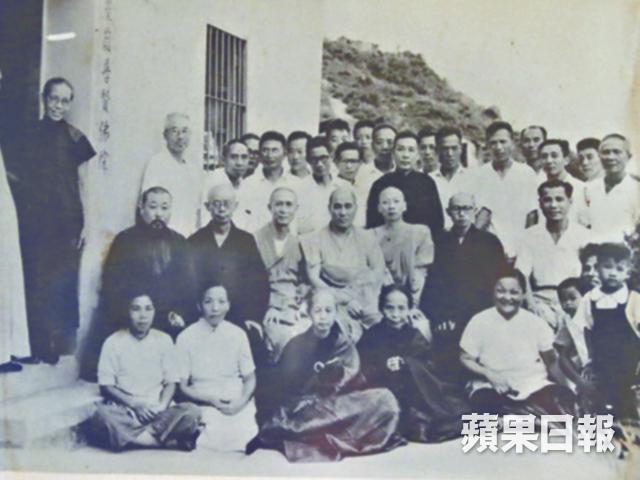

一九五六年成立的普賢佛院是調景嶺的歷史見證。佛院開山祖師吐登利嘛金剛上師,因一九三七年七七蘆溝橋事變,由河南輾轉南下至廣州,得知有數千名國民黨軍人逃難至香港,帶領弟子於調景嶺成立佛院,照顧難民生活,更設立忠烈祠,供奉黃花崗七十二烈士及數百名於抗日戰亂中犧牲的烈士。

佛院於一九九六年由調景嶺第三區遷至調景嶺警署。二○一三年行政長官梁振英宣佈為每區預留一億元撥款,推出「社區重點項目計劃」。同年三月,西貢區議會轄下委員會,建議使用撥款興建一條將軍澳文物行山徑,行山徑會經過有歷史意義的古蹟包括茅湖山觀測台及晨運熱點鴨仔山,並提議把普賢佛院改建成將軍澳歷史風物資料館,為區內增設旅遊點,讓更多人認識調景嶺的歷史。至去年七月,西貢地政處正式發出通知,要求佛院於去年十一月廿八日或之前遷出。劉建國不允,堅守佛院至今,西貢地政處改向他發出「按月續租」通知書,他亦沒接受。

西貢民政事務處為歷史風物館工程作前期準備,於本年二月向西貢地政處申請簡易臨時撥地,地政處為此作十四天公眾諮詢,於129份意見書中,有126份認為政府可選於任何地方興建歷史風物資料館,毋須毀滅普賢佛院。

舊警察宿舍 改建旅館

預算花二千四百萬元改建的將軍澳歷史風物資料館,根據項目唯一入標者基督教靈實協會於去年寫的初步計劃書,設施包括展覽廳、迷你電影院、互動遊戲區,更會建造一比一漁村造景,重現昔日調景嶺的漁村風情。附近兩座舊警察宿舍會改建成主題度假旅館,仿照二十世紀中後期將軍澳的風貌設計,以增加收入來源。計劃書指出,如申領旅館業牌照,要有適當的排水系統,並需要加闊寶琳南路,以應付人流,但計劃書表明,除了營運旅館,機構沒有其他替代及後備方案。因此能否順利申請旅館業牌照,是承辦此項目的關鍵,申請書已於去年十二月呈交民政事務總署審批。到底這個活化計劃,能否讓西貢區居民,甚至香港市民認識調景嶺歷史,還是令原本的地方,變得面目全非呢?大家拭目以待。

普賢佛院小史

•一九五六年:吐登利嘛金剛上師創立普賢佛院,原址在調景嶺寮屋區第三區。

•一九九六年:政府清拆寮屋,佛院搬至調景嶺警署。

•二○一三:為配合「社區重點項目計劃」,西貢區議會提議把佛院改建成將軍澳歷史風物資料館,工程預計在二○一六動工。

難民自創家園

調景嶺本名照鏡環,是個三面環山一面環海的半島,因海灣圓如鏡而得名。一九○○年,旅居香港的加拿大籍商人Alfred Herbert Rennie在此經營麵粉生意,有傳因投資失敗吊頸自殺,從此這裏便稱為吊頸嶺。麵粉廠拆卸後,這裏一片荒蕪,直至國共內戰後, 香港成為難民集中營,約二萬多名國民黨軍人及眷屬逃難至香港,先後被安頓於上環及摩星嶺,一九五○年,左右兩翼人士發生流血衝突,港英政府為阻止同類型衝突,約八千名國民黨難民再分批移至吊頸嶺,任其自生自滅。這批難民本以為只是短暫居留,沒想過在這裏靠自身努力,可以建立到第二個家園,後來亦改名為調景嶺,意即調整景況。

普賢佛院

將軍澳寶琳南路160號

記者:梁慧琳

攝影:伍慶泉、許先煜、鄧鴻欣

插畫:Brian Lau@事吉茶記

編輯:陳漢榮

美術:黃創泰