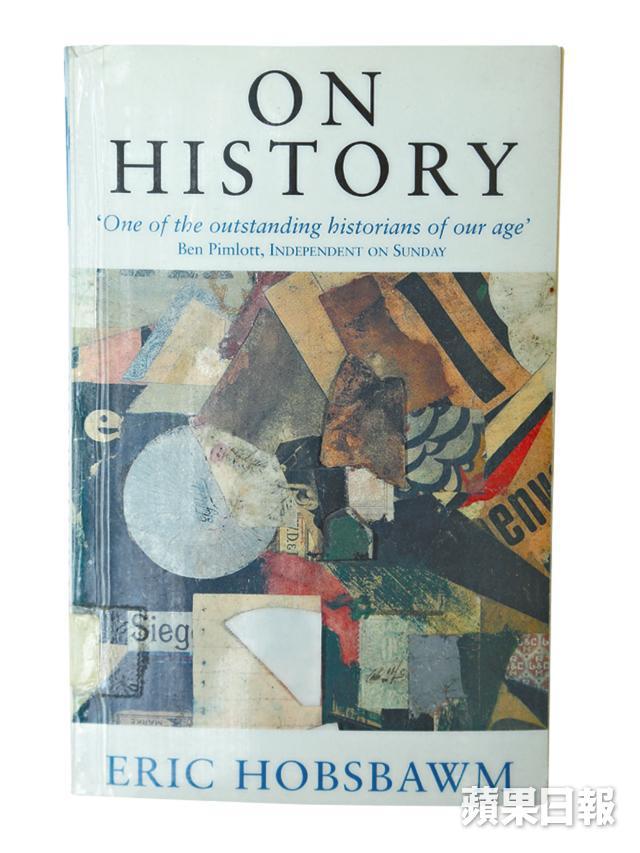

打工仔賣勞力,流過汗,又一年。五一勞動節,在碼頭邊灑汗二十載、六十三歲的碼頭工人「白頭陳」,兩年前有份帶領罷工,今天他的願望,仍是希望工人可以爭取到自己應得的權益。眼前的他,妄想知識能夠改變命運,翻着霍布斯邦的《論歷史》,昂首凝望誠哥的碼頭大樓,並無畏懼。

二○一三年,爆發本港回歸以來歷時最長工潮。工人、學生,結上紅頭巾,寫上「工人辛酸有誰知」,踏下每一步。「白頭陳」擔當核心人物,與戰友們風雨同路,為加薪而吶喊。

今天的碼頭,已沒有學生連成一線的身影。HIT(香港國際貨櫃碼頭有限公司)大樓附近,依舊貨如輪轉,難以想像在兩年前,曾有一班年輕人,撇除成見站出來,留守了許多個日與夜。

白頭陳是個愛讀書的工人,他帶我回到碼頭,看看今天鐵絲圍的網是甚麼樣子。沒變,通通沒變,變的是心境,他從書本的世界領悟到,爭取權益,只能靠工人自己的意志,「世上從來沒有救世主,爭取權益,都係要靠自己。」

不讀馬克思 鑽研中國文化

白頭陳一九九四年入行做橋邊理貨員(Checker),隔日便要二十四小時工作,俗稱「三工人」,中學畢業的他,做過室內設計打工仔,從沒讀書習慣。九七回歸前,設計行業走下坡,要養妻,才毅然轉行碼頭搵食。進入了黑暗的碼頭,便要尋找光明,而白頭陳選擇了書,如同抓住了光,「入碼頭後,我親身體會到工人的苦況,正是那時候,我開始思考,工人應該何去何從呢,我想從書中找到答案。」

搞工運抗爭的人,散發幾分書卷氣似乎是他們這類人的宿命,在這些工運領袖身上,總有「知識改變他人命運」的魄力。不過,白頭陳不讀「馬、列、毛」,也不迷哲古華拉,他選擇了中國文化,由古詩詞到歷史研究,例如余英時的書,讀了十多年。

他跟我說,平日就在碼頭邊,一頁頁翻書,「趁貨櫃未到,就睇幾頁,日日如是,睇到連工頭都走過來笑我,『阿陳,請你做碼頭工浪費你啦』。」好些工人,因為崗位不同,去廁所都要抗爭,讀書自然是天方夜譚,同樣流汗的白頭陳,應該是比較幸運的。

「霍布斯邦的《論歷史》,可以推介給關心勞工的階層,作者說『建立一個工作的都市,同時都是人性的都市。』好感動,要知道一個城市要發展,人當然要工作,但同時城市又是否人性呢?抑或只是個妖獸都市?」在碼頭出賣身體水份二十年了,香港這城市在他眼中,仍未達標。

正是未達標,才會有抗爭,兩年前的綿綿雨季,四百多名罷工工人,命運綁在一起,令人難以忘懷。白頭陳素來不愛出風頭,少受訪,只求默默抗爭,「這本余英時的《中國文化史通釋》,值得讀,其中引自《太平廣記》的故事,話說有天山林大火,鸚鵡用自己的羽毛,不顧自身安危救火,菩薩問牠,明知徒勞無功,為何要做,牠竟然回答,不忍見到家園被毀,惟有挺身而出,就是這一句,感動上天,下了場大雨。」

看到已被工時、貨櫃、發展的價值觀,擠壓得沒有喘息空間的碼頭工人,白頭陳說要當上那隻鸚鵡,感染其他打工仔,學懂當家作主,「既工作,又保持人性,我們要為此而努力。」但願人性會提醒我們,再次團結起來。

記者:童 傑

攝影:劉永發

編輯:黃子卓

美術:黃創泰