【文化籽:字裏凡間】

看書,說為了怡情養性,多動聽。若說因為書封好看而買書,會否很失禮?談包裝、論造工、講紙質,有人認為一旦把書設計與成本掛鈎,書就變了商品,甚至貶值。跟本地書籍設計師胡卓斌(Renatus)和陳曦成談書設計,他們齊聲為書平反,坦言書是商品,但書只有被買回去,才能真正發揮價值,「以設計增加讀者購買欲,是完成基本責任;把書的內容和精神呈現,是種昇華。」

設計像調味料,為書籍提鮮帶味,畫龍點睛。好的裝幀技術讓經典流芳百世;好的封面設計,讓書這個文化傳承的載體更顯尊貴。然而,在電子書和網絡文化熾熱、出版資源短缺的今天,談書籍設計,是否只是鏡花水月?

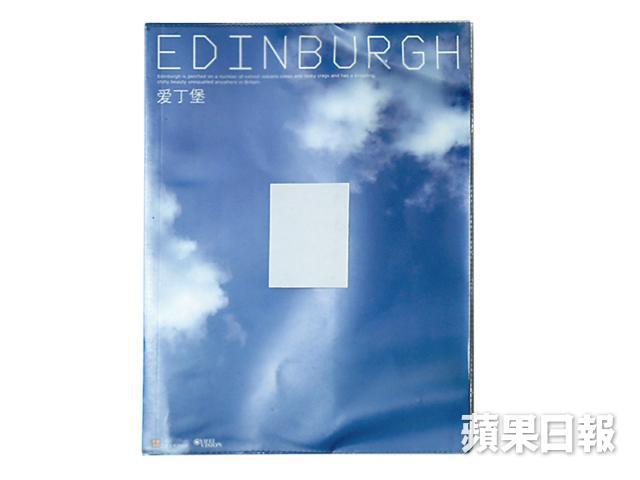

揀男女朋友看外表,買書看封面也無可厚非,誠邀已投身書籍設計行業多年的Renatus介紹幾本喜歡的書設計,他以啟蒙設計生涯的書籍談起。一式三本風格類近內地雜誌《Vision》的旅遊書,以風景相作封面簡約清新,「作者去了利物浦、愛丁堡等地方,以文學、攝影藝術呈現不同地方的風情面貌,與一般玩樂旅遊書不同。」單看封面,不覺有特別設計可言,較吸睛的是背景中央的空白方格, 何以Renatus把它說成啟蒙他的書?「書封面相片上有個不同size的空白方格,開始看時不知就裏;讀到最後,才發現封面那剪了出來的那片風景在尾頁,設計表達了作者想把拍攝回來的風景剪出送給讀者的心思。」第一次看見這書時Renatus仍然在學,他從簡潔而曼妙的設計中明白,書籍設計不止講求型格和美感,而是種誘發好奇心的「導賞」,「封面不用講太多,只需提出問題,就能吸引你解謎般讀下去。」

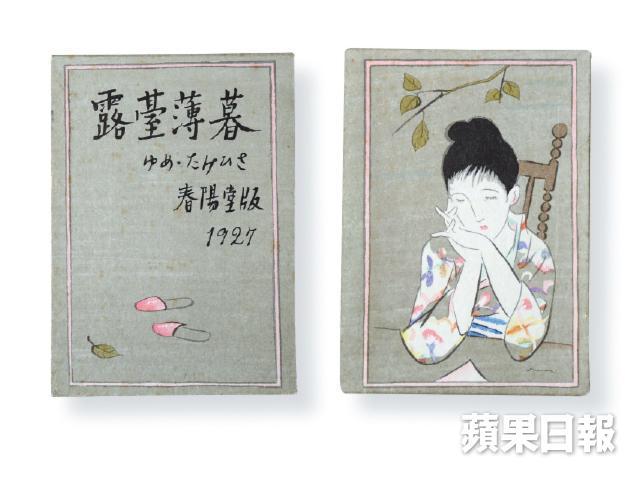

Renatus愛日本古書,神保町的書店尋寶之旅讓他流連忘返。日本近代書籍結合了中、日和西洋的形式和技術,明治維新後,日本製書業融入西方裝幀技術,包括以進口布料作書背的「南京裝幀」,以及用木版、石版、銅版畫作作封面和插圖的活版印刷技術。讓Renatus愛不釋手的其中一本於一九二七年出版的古書,便是明治時期著名畫家、詩人和裝幀師竹久夢二的詩畫集。「我認為日本是全世界書籍製作做得最好的國家。上世紀二十年代,它們的造工、用紙、用墨技術水準已很高。竹久於內頁運用了不同材質紙張,例如以米黃洋葱紙作詩與畫分隔,封面以外,書盒、蝴蝶頁、書背、內文排版等,皆一絲不苟。」

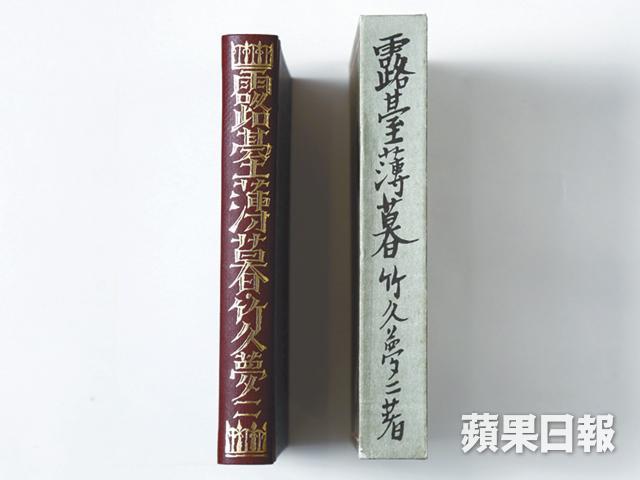

書架上吸睛 書脊設計趨重要

一般人看書設計多只留意封面,設計師則注重細節,Renatus認為書脊也是書的封面,而且曝光率更高,不容忽視。「竹久詩畫集的書脊以燙金印上書名, 放在書架上特別吸睛。現時每年有幾千至幾萬本新書上架,能在書店平放書籍,讓讀者對書封一目了然的機會不多,大部份人只能看到置放書架上的書脊,它的設計便變得重要。」Renatus指祖父江慎、杉浦康平等近代書設計師,加入新創作元素之餘,同時堅持承襲傳統日本技藝,「人人認為書只能這樣設計,卻不勇於打破常規,香港書籍製作技術落後別人近百年,實應以日本的技術和態度作借鑑。」

訪問中,Renatus多次提到書設計師的定位和角色,他以著名書籍設計師陸智昌為法國作家杜拉斯(Marguerite Duras)作品系列設計的書為例子,指出簡單的書設計已能表現作家性格特徵,「書封強烈顏色表現作者的孤獨與情緒;書名和杜拉斯的簽名、高雅的書封布質,寧靜神秘的氛圍令人對書感到興趣。」Renatus把陸智昌「潤物無聲」的造書原則牢記在心,滋潤世界但毋須刻意,「裝幀是為書作嫁衣裳,以設計帶讀者接觸本來沒機會得到的經驗和知識,便是我們的成功。」

設計蘊藏巧思 鋪墊閱讀情緒

修讀書籍藝術的另一位本地書籍設計師陳曦成,認為書設計跟書藝術雖然不同,但偶爾打破傳統,以Pop Art作為書籍表現媒界亦未嘗不可。「書不是平面設計,而是立體的,書設計應裏應外合,由書內頁排版到書封面的考量,設計也應一脈相承。」

陳曦成提起自己曾為三聯設計《老舍之死.口述實錄》,他從書封到內頁、書口等設計中,娓娓道出。「此書是就老舍於太平湖自盡一事的口述歷史。透過訪問老舍妻兒、冰心等作家,甚至訪問當年有份批鬥他的紅衞兵,還原老舍生平。」翻開書頁,首頁即見黑白色的太平湖,揭下去,只見湖的景象漸漸收窄,到版面全黑,下頁是充滿電影感的老舍回顧照片。「我想像他在投湖自盡前的狀態,由開眼、閉眼至跳進湖中的過程,接着是他死前flash back的影像(相片)。」以設計為讀者鋪墊好閱讀情緒,再進入十五萬字的口述歷史,就是此書設計蘊藏的巧思。

他尤其重視書口的設計,而書口通常是一般人不會花心思的地方。於他而言,書口是精髓,「我把老舍兩張相印在書口,把書口屈曲就能看見相片。利用書口的空間,營造陰沉昏暗效果。」

在大量出版、網絡發達的年代,書籍價值不比以前。當紙張已非必然的內容載體,書應以甚麼姿態走下去,是大家應該思忖的。

小書店推介

酒是經過年月發酵而成的飲品,活像人與人的關係,因累積了不同的人生經歷讓每件事情的詮釋不再如原初的簡單,卻引發了更複雜的口感,可供細味。盛秋妍在她的獨立出版物《酗酒的人》便以「酒」作串連,把生命中與不同的人之間相遇、相遇中衍生出的碎片式回憶和各種情感的味道記錄下來,一筆一畫地縫成這本細密纖幼的書冊。提取出每種酒的特質,類比為生命中重要的人的性格:豪爽不羈的爺爺如啤酒;或某些人與人之間微妙得不可言說的關係,譬如雞尾酒如朋友間的調和及碰撞出新鮮和意想不到的味道等。最後的飲品,是酒的原材料「水」,是作者淡淡地自述的終篇,也讓人明白周旋於各式味道後,最重要的也就是要認識自己,雖平淡如水,卻因着平淡而能容於不同味道之內。

藝鵠:

灣仔軒尼詩道365號富德樓 1樓

數年前曾到過倫敦一趟,被當地充滿美感的街頭藝術、歷史建築、人文風情所吸引,此後關於當地美術的展覽和著作,都會特別留意,近日出版的《去倫敦街頭上創意課》,便教人讀得津津有味。該書由一對韓國夫婦李殷伊、金哲煥撰寫,他們以外國人的眼光看倫敦創意,大概跟港人看英倫無異,難得的是,他們不是老掉牙地到畫廊博物館「上創意課」,而是在街頭邊走邊欣賞,於是在書中引以為例的,便是環保摺叠單車Brompton、赫特雨靴、盡是藝術品的有型酒店Boundary、藝術餐廳 RA等等,日常生活得不得之了,你便知道創意如何充滿倫敦街頭。怎麼了,有更加緬懷英國嗎?

發條貓︰

觀塘鴻圖道45號宏光工業大廈5樓C2室

記者:王秋婷

攝影:鄧鴻欣、徐振國

編輯:黃子卓

美術:黃創泰