【旅遊籽:文化地標】

香港人大都對本地傳統廟宇沒甚興趣,但一去到外國,尤其日本神社,就瘋狂留影兼打卡,公平咩?香港有大大小小中式廟宇數百間,大家能講得出的神祇大概只有天后及觀音,其實坊間還有好多被遺忘的小女神,如七姐、金花娘娘等。女神們有各自的故事,甚至有不同護法侍候,大家又知多少?今次我們找來民俗專家周樹佳、黃競聰及被宅男封為娘娘的女神杜小喬,帶大家一起睇本土女神,其實中式廟宇都有精緻的神物、熱鬧的祭典,睇廟何須去日本?

坪洲天后 出巡解難

香港開埠初期曾是一個漁港,漁民會朝拜天后,祈求風調雨順。各地區天后廟的都有自己的特色,坪洲天后廟裏就有一條鯨魚骨,乃多年前島民在海底打撈得到,認定是神聖之物,於是放在廟內酬神。另外,坪洲還有個傳統風俗,農曆七月廿一日天后會出遊,名為「禡行鄉」。因天后是坪洲主神,絕大部份的居民都會參與其中。花車、醒獅、戲班當然少不得,當中最吸引環節,要數團隊巡遊至天后廟前的大前路時,會按次序極速奔向廟宇參拜,求個好意頭。若嫌長洲太平清醮太擠迫,不妨考慮轉看甚有嘉年華會感覺的坪洲禡行鄉。

天后娘娘真有其人,本名林默,生於福建的官宦之家,自小通曉天文氣象,有預知船隻應否出航的特異功能。林默早逝,死後村民仍惦念其神力,遂建廟拜祭。

清水灣天后廟 南宋古蹟

香港最古老的天后廟,位於西貢清水灣南岸,人稱「大廟」。廟宇建於南宋,距今已有約七百五十年歷史,見證着這漁港的變遷。大廟背山面海,由於較為偏僻,人煙不多,偶有善信遠道前來拜祭。岸邊有數個釣魚客,海風陣陣,有人放風箏,環境幽靜。

大廟內的綵門,具嶺南廟宇獨有的特色。綵門多雕着古樓、龍鳳以及民間故事,並塗上金漆。由於木刻易遭蟲蛀,現時只有少數古老廟宇會保留此裝飾。走進廟內,最搶眼除了天后像,要數兩邊的大木船。木船是天后廟的特色,周樹佳解釋,木船乃天后的「座駕」,以前信眾認為天后會坐船出海打救漁民。 木船做工相當精緻,上有穿着軍服的人偶、大炮、船艙等。天后娘娘身旁有護法守護着,就是神話中的千里眼及順風耳,有的廟宇還多一對護衞,叫望海及朝江,而大廟還為天后加多兩位宮女服侍,名為左、右靈妃。本地民俗專家周樹佳指,好多人誤以為只有水上人才會拜天后,祈求風調雨順,但其實早期務農的圍村人亦拜天后,因農耕作業需水利、河流配合,村民拜祭天后,期望雨水充足,農作物豐收,河水別氾濫影響收成。

蒲台島天后誕 獨留花炮傳統

蒲台島天后廟有一古老的石製酒船,可用來祝酒,大廟則有龍床,供天后娘娘休息。而民間在天后誕、觀音誕舉辦花炮會已有過百年歷史,以前流行搶花炮,搶得第一炮最為吉利,但因常爆發衝突,政府於六十年代立例禁止,不少村落遂改為抽籤。現時惟獨蒲台島天后誕仍保留有搶花炮的節目,以往會用穿雲箭把炮射上天,今日就改用較安全的丫叉,並趨向表演形式。當各村落取得花炮,就會巡遊回村,把花炮的飾品以競標形式分予村民或會員,當中以簪花掛紅及平安符最為搶手,但村落明年須製作同等花炮還炮,才算完成儀式。

十九歲已入行做紙紮的冒卓祺師傅是古洞人,他透露不同團體各有要求,例如漁民的花炮會抗拒淡素色,如白色、藍色,而且裝置與其生活文化有關,比如有漁船、魚群等紮作,還會插上彩旗,待盛會完結插於漁船保平安,冒師傅今年都會發揮創意,「今年天后誕,我打算破格把神像公仔做成四呎高,看上去更大體。」

觀音起源已不可考,據說本是印度婆羅門教一匹神馬,後來傳入佛教中變成一男子,再流入中國化身成女神。

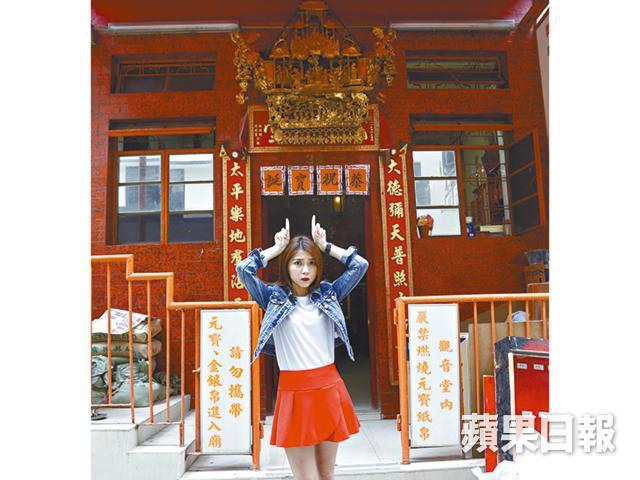

太平山街觀音堂 借庫源頭

觀音可能是最受香港人歡迎的女神,每逢農曆正月廿六開庫,觀音廟門前都大排長龍。周樹佳指以前觀音借庫又稱生菜會,因生菜音似「生財」,信眾會用生菜祭祀神明。借庫的來源有兩種說法,一是五百羅漢欲測試觀音的修行,向其化緣,觀音遂提供齋菜讓羅漢及所有百姓享用,此民間傳說慢慢演變成觀音開庫,以方便民眾。

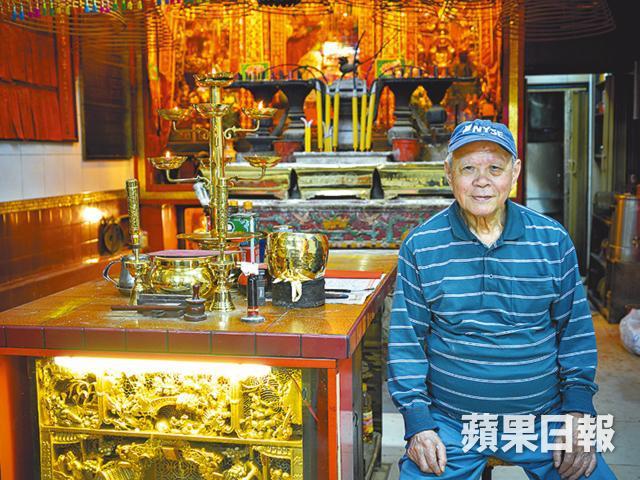

第二種說法是源自上環太平山街觀音堂,負責人鄧紀蓁先生表示借庫本意並非觀音借錢給凡人,反而是民眾主動捐款。原來當年他太公為了籌款辦學,仿效「蔡中興修建洛陽橋」這籤文的故事,創立觀音借庫向善信籌款,但後來卻變成另一回事。鄧先生硬頸,跟足前人規矩,開庫日只在紅包放祝賀語,「我們做事隨心之所安,有善心就得神庇佑。借太多錢,還利息都死啦。」

大平山街觀音堂在一八四○年由鄧家前人建造,當時廟宇比現時大數倍,由三十二號延伸至樓梯底的三十六號,直至前人因事把樓梯底部份抵押,後來未能成功贖回,現時只剩下三十四號的位置。鄧先生接管觀音堂二十年,七十多歲仍非常健談,懂說英語,會玩WhatsApp,看動新聞。他是家族長子嫡孫,有責任接管廟宇,「幾十年前,這兒香火鼎盛,每逢賀誕例必人山人海,整條太平山街擺滿轎子,石級跪滿人。大家都穿得隆重前來,小孩子會穿大襟衣戴卜帽,好熱鬧。」鄧生回憶道。

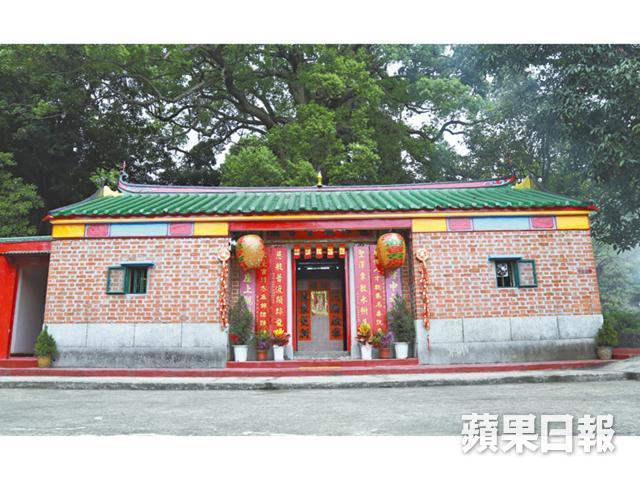

龍潭觀音 團結七條村

廟宇不僅是人拜神求心安的地方,還有其他社會功能。往時不同村落、宗族會在附近廟宇共同祭神、辦賀誕,慢慢構成社區網絡,故有廟宇會稱作祭祀中心,數十年來上水蕉徑龍潭觀音廟就擔當了此角色。廟祝賴路興表示於六十年代,當時附近七個村落包括營盤、蕉徑、古洞、坑頭、唐公嶺、長壢及蓮塘尾共同重修廟宇。若非會於觀音廟共同祭祀,七村可能一直不相往來。賴補充,當地人很重視觀音誕,「所有村民都會齊集廟宇,已移居外地的村民也會回來,比過年還要齊人,可以見到平日甚少相見的友人。」龍潭觀音誕亦有花炮會,不過最精采是屆時會在地上打梅花樁,讓舞獅團施展硬橋硬馬真功夫。

七姐即是織女,傳說中牛郎妻子,一年一會。相傳其排名第七,故稱七姐或七星娘娘。

會七姐求好姻緣

古時婦女拜祭七姐,主要祈求姻緣,亦求青春常駐,是個較受女性歡迎的民間神明。拜七姐的祭品較特別,因織女是妙齡少女,善信除了供奉香燭水果,還會奉上胭脂水粉、飾物等女性扮靚恩物。前人拜祭時,還會帶來畫有鵲橋相會的「七姐盆」,今天已較為少見。黃競聰表示,以前還有投取聖物的風俗,善信會擲聖杯競投心儀聖物,但明年就要買同樣物品還神。

今天七姐信仰漸已式微,因現代女性生活習慣已改變,需工作持家,亦毋須盲婚啞嫁。據周樹佳所說,現時僅坪洲七姐誕及石籬七聖宮的賀誕規模較大,每年農曆七月初六深夜,仍有女村民會攜同女兒祭七姐,期望傳承這歷史悠久的風俗。

相傳金花娘娘本是明初廣州人,名為金花,因有人把她傳為巫女而遭到鄙視,故投湖自盡。後來有人發現屍體數日不壞,被認定是再世水仙。

想生仔 搵金花

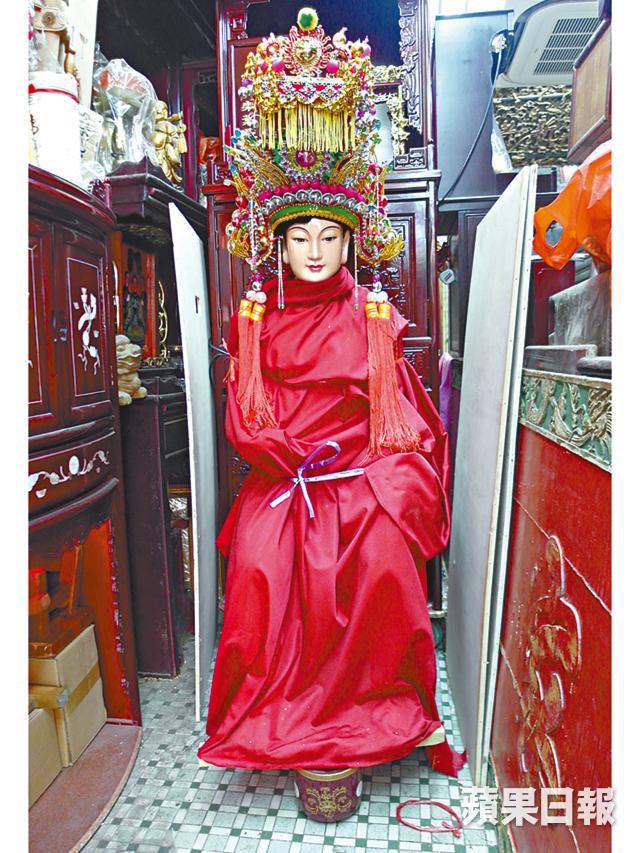

不單止人有三衰六旺,原來神明都有落難時,說的是坪洲的金花娘娘廟。金花娘娘主生育,漁民們都想多生兒女,於是就拜金花娘娘。廟祝金蘭姐表示,早年金花廟的香火非常興盛,善信會遠道帶同棋子餅前來拜祭,但後來逐漸衰落,到了她那一代,連神像的身體都不知所蹤,只剩下頭部安放在煉奶罐中。

後來,據說《黃飛鴻》的影星關德興師傅在日本靜修時突然受點化,於是出錢出力修建廟宇,以其名氣為娘娘重新帶來香火。關身故後,後人更將其塑像放於娘娘身邊,稱為護法大將軍。

香港其他女神

龍母

龍母信仰源自肇慶悅城,相傳是育有五條小龍的老婦,屬水神之一。龍母信眾以女性為主,有龍母廟設有龍床,供神休息,不少信眾亦會撫摸床鋪,認為有求子功用。

洪德天尊

香港獨有的神祇,近二十年才於香港出現。據聞本名姓李,因生前替人治病驅邪,過身後弟子為其興建祠堂,並按其樣貌塑造神像。該廟宇位於元朗,並不對外開放。

王母娘娘

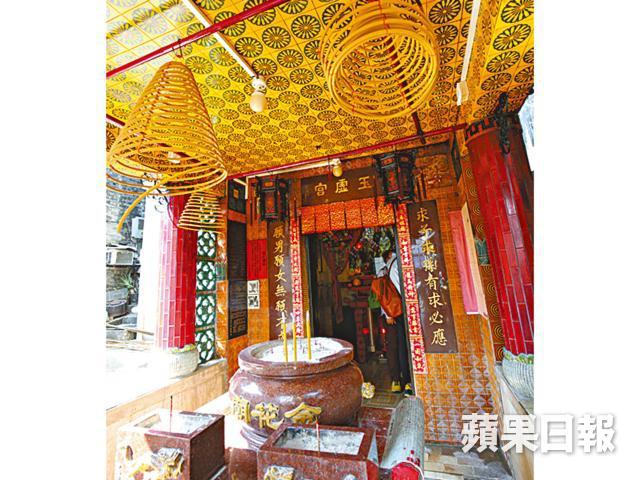

有說是眾仙女之首,亦有說是玉皇大帝太太,因《西遊記》關係,故後者較為深入民心。香港僅有一所王母廟,位於筲箕灣阿公岩村,由一徐姓鶴佬人所建,王母娘娘像旁邊還有齊天大聖像。

註生娘娘

源自封神演義神話,是集三仙子為一體的神明。主生育之事,負責保護孕婦,多流行於潮汕等地,香港僅銅鑼灣天后廟道十號的天后廟中有註生娘娘神像。

九天玄女

被稱為女戰神。在廣東民間主送子、驅邪。不少麒麟隊都會供奉九天玄女,因有驅邪擋煞之用。據指前亞視的電視大廈後門亦有九天玄女像,用以抵擋獅子山的煞氣。

娘娘每事問

問:中式廟宇有咩睇?

答:進廟門前,可留意門頂的綵門,入廟後,可注意牆上有沒有石灣陶藝。如進入天后廟,不妨欣賞少見的鯨魚骨,以及做工精細的木船。

問:如何得知廟宇有多久歷史?

答:可以第一時間前去觀察廟內的銅鐘,多是廟宇建成之時就一直使用至今。另外亦可查看廟內的重修碑記,不過並非每間廟都有。

問:為何以前較多人拜神?

答:古時屬農業社會,新界人務農,水上人捕魚為生,人們靠天吃飯自然會敬畏自然之力。加上當時社會制度不如現時公平,神明就成為人們的心靈依靠。

問:甚麼時候有賀誕及祭典?

答:天后誕為每年農曆三月二十三日,即西曆五月十一日。觀音誕為二月十九日,即剛過去的四月七日。

造神者:新洪興

大家有否好奇神像其實從何而來?採訪期間聽到不少神像故事,發現神像原本多是山水邊的靈木,有人拜祭後發覺靈驗,於是便被人打造成神像流傳至今。這些神像多由經驗老到的木刻師傅雕琢而成,今天油麻地上海街一帶,聚集十多間傳統神像木刻店舖,當中大多都表示曾為不同廟宇打造神像。

於上海街的新洪興,有約六十多年歷史,曾為青衣天后廟製作天后像,最近正為蒲台島天后廟雕刻新天后像,因舊像上身有破損痕迹。老闆林先生表示神像雕刻有兩個程序最為重要,一是初始階段,於木材上雕出神明外形及輪廓;二是點睛時刻,兩個工序都要於早上進行,藝匠動手前必須沐浴淨身。

圖片由周樹佳提供

記者:臧 諾

攝影:鄧鴻欣、劉永發、許先煜、徐振國

編輯:黃仲兒

美術:吳子豪