【專題籽:一樓一故】

在跑馬地幽靜的山光道斜路上,有一座紅牆黃瓦、帶中國傳統又具西式風格的建築,這是何東其中一位夫人張靜蓉創辦的佛教道場東蓮覺苑。這座具折衷主義建築風格的寺院,於香港淪陷時,避開了日本人的破壞,今年踏入八十周年,因當時的林楞真苑長精通日語,兼且日本人在香港成立佛教會,會長宇津木也入住了東蓮覺苑。

當時,這裏也是避難所,除收容一般老百姓、從各地逃亡的僧人,還有何東部份親友等數百人。現任苑長釋僧徹,也聽過當年留寺的老法師及曾在苑中避難的何東孫兒何鴻毅,親口說出當年的艱苦故事。

張靜蓉熟讀儒家經典,知書達理,並篤信佛教。嫁入何家後,提倡女子教育及弘揚佛法,所以東蓮覺苑當年是尼眾及女學生居住與學佛的地方。不過,在東蓮覺苑建成六年後,香港踏入黑暗時期,時為香港淪陷,東蓮覺苑收容數百名避難巿民。現任苑長釋僧徹,曾跟現已八十多歲的清文法師了解當年之事,雖然現年四十多歲的釋僧徹沒有親歷其境,仍神色凝重地說 :「清文法師在日治時期仍留在苑中,負責苑內所有人的起居飲食。打仗時,很多人往生,苑內不停進行佛事誦經,年紀尚輕的清文法師也要幫手,在苑內跑來跑去,感覺很有趣但悲從中來。」

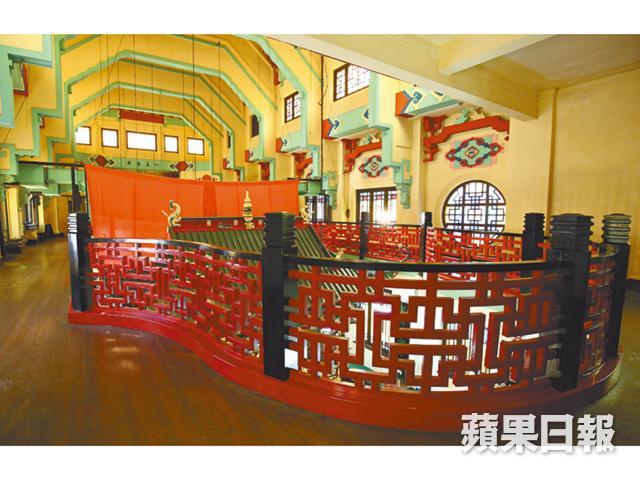

當年,何東逃至澳門避難,留港的部份家族成員則走到東蓮覺苑暫避,「何東的孫兒何鴻毅先生跟我說,他小時候也隨家人來這裏,他們沒有特別的房間,跟其他逃難的人住在一起。」當年苑內那條以意大利批盪及木扶手建成的大樓梯、鋪上意大利地磚的各個房間及大殿內的西式大騎樓上,全部是避難人士留宿之地,對苑外情況並不了解,各人膽戰心驚。

走鬼中文課

雖經歷艱苦之年,這裏秉承張靜蓉創苑時的辦學原意。張靜蓉早於一九三八年已離世,其遠房親戚、在日本出生及讀書的林楞真繼任苑長,原本想辦中文學校,但當時規定每區只可有一間,該名額已被使用。由於林楞真苑長及當時留寺的覺岸法師精通日語,所以開辦日語學校,以教日語之名實為中文教學,「清文法師說,每當碰上日本人到學校視察,他們都要『走鬼』,將櫃桶底的日語課本拿出來,收起中文課本。」香港重光後,遂復辦女子義學。

佛教最重視的法寶就是經書,所以東蓮覺苑的藏經閣在苑中最高位置,地面鋪滿表法六波羅蜜的六開形地磚,跟苑內各房間與別不同。藏經閣在七十年代曾是課室與宿舍,前方是課室,柚木藏經大櫃後是四名寄宿女生的碌架床與書桌,清文法師亦住在旁邊的細房,「當時房間的去水不好,每次下大雨,清文法師非常忙碌,不停潑水,否則房間及藏經閣會水浸。」清文法師在苑內居住至一九九四年便移民加拿大,現時房間放滿雜物。

逆水而行般若船

多年來,東蓮覺苑只有女尼在寺中打理,而且前七任苑長均是女尼。二○○八年,這習俗被打破,釋僧徹是首位男法師出任苑長,惟尊重東蓮覺苑的傳統,只有女尼於苑中居住。他在三十多年前約九歲時,首次跟祖母到大嶼山靈隱寺拜佛,自此對佛嚮往。首次踏進東蓮覺苑是升中三的暑假,回想當年,「經常到大嶼山各寺院,全部於建築的橫面入廟,為甚麼這是從窄面『人字頂』作入口?擔任苑長後,才知道原來這裏倚山而起,是一艘逆水而行的船。」東蓮覺苑佛學社首屆畢業生澄真法師,在苑建成翌年入住至今,現年九十九歲,早年將這典故告知苑長,並邀請苑長到她的房間觀看船頭,「在她房間前的小花園,掛有一個像是渡輪的吊鐘。」吊鐘陪伴東蓮覺苑經歷八十寒暑,可惜澄真法師剛出門到台灣寺廟短住,記者跟澄真法師和吊鐘的緣份,看來還未到。

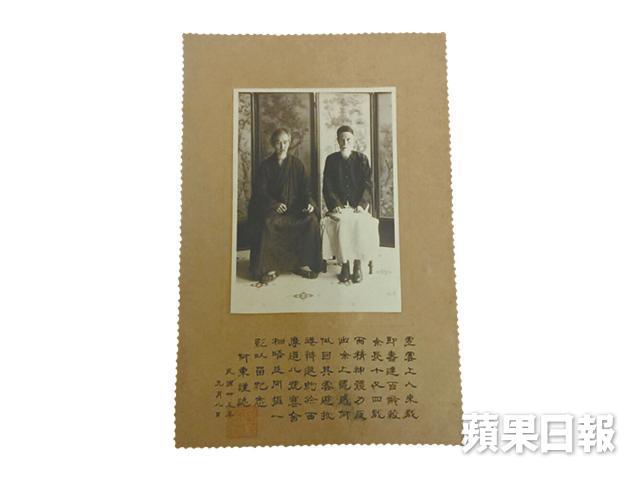

何東平妻創建

一代香港首富何東有三位妻妾,元配麥秀英於一八八一年嫁給當時為怡和買辦的何東,但婚後幾年不孕,何東遂娶周綺文為妾,可惜亦無子嗣。為延續何家香燈,麥秀英請求舅母將表妹張靜蓉許配給何東,並容許表妹具妻子地位稱作「平妻」。光緒二十一年(一八九五年),張靜蓉嫁入何家,其後為何東誕下三子七女。民國二十年(一九三一年)十二月,何東為慶祝其翌年之七十大壽暨金婚紀念,送贈兩位妻子各十萬港元作禮物,張靜蓉將之悉數用於女子教育及弘揚佛法計劃。

在當時先後出任東華三院與保良局主席的富商譚煥堂幫助下,以一萬七千元向政府投得跑馬地山光道一塊面積一萬二千平方呎的地皮,其餘的贈款作為建築費。一九三五年,東蓮覺苑建成,苑名取何東及張靜蓉的法號張蓮覺二人名字組合成,將早年在波斯富街創辦的寶覺義學及青山的寶覺佛學研究社共遷一處,成為港島區首座佛教寺院,集寺院、佛學社及學校於一身。

一九四九年,寶覺義學註冊成為全日制津貼學校,改名寶覺學校,翌年,東蓮覺苑舉行賣物會籌募經費,加上社會人士捐助及政府補助,寶覺學校於鄰近擴建新校舍及運動場。現在,東蓮覺苑是一所佛教道場,二○○九年獲評為香港一級歷史建築。

折衷主義的港島首座寺院

香港開埠初期,佛教寺院、茅屋或靜室等多集中在大嶼山一帶,二十世紀初,擴展到荃灣、青山及上水等地,三十年代走入市區,東蓮覺苑是港島區首間大隱於市的寺院。它不但跨越地區慣性,還突破傳統寺廟建築先河,以當時流行的折衷建築主義,建成一間中西合璧的寺院。專門研究寺廟建築的中文大學建築學院教授何培斌指,「折衷主義在二十世紀初於歐洲流行,將古希臘特色混合當代建築設計,表現時代精神。東蓮覺苑的地皮窄長及於斜坡上,建築師在這有限地方,將傳統中國佛寺空間要求,配合西方的建築手法,以現代主義方法展現出具各種功能,是新式設計兼備傳統建築的寺院。」

傳統寺院是在同一中軸線上,建築與庭園相間而建,但是東蓮覺苑只一萬二千呎,地方有限,建築師巧妙地將入口設在建築的側面。在山光道看,只是一大幢建築物,其實中間設天井充當傳統的庭園。另外,大部份中國建築坐北向南而建,但是這斜坡是坐南向北,碰上張靜蓉有意將寺院建成般若船(佛學術語,般若智慧為渡越生死海,達於菩提彼岸之船),所以入口設在山腳那邊為船尾,大殿後方是船頭,既配合地形又符合傳統建築,一舉兩得。

根據何東五女何艾齡所寫有關母親張靜蓉的傳記,東蓮覺苑由鴻生建築公司以約八萬元承建,建築師是留學英國的華人建築師馮駿。不過,東蓮覺苑還沒有找到具體文書資料作實,釋僧徹表示,已移民加拿大的馮駿孫女,多年前曾到訪加拿大東蓮覺苑談及此事,惟當時他們沒有追源的意識,沒有要求對方留下聯絡,現在希望有機會再次接觸馮駿的後人,為八十年前建成的東蓮覺苑找回當年圖則及其他資料。

記者:黃碧珊

攝影:劉永發、楊錦文

編輯:劉健華

美術:楊永昌