【文化籽:字裏凡間】

今時今日再提「世界閱讀日」(World Book Day),會否太老土?但正是這份老土,每年必須問,閱讀日有甚麼意義?是生活太難,抑或閱讀空間太窄、成本太高,因此造就了一個不把閱讀視為盛事的城市?騙自己天天讀,其實是不讀。下周四(四月二十三日),是閱讀日,不如這一天,在寸金尺土的劏房城市中,留一格廁所階磚給自己,以我們的方式,嘗試讀一會書吧。

一六一六年四月二十三日,文豪莎士比亞與《唐吉訶德》(《Don Quixote》)作者塞萬提斯( Miguel de Cervantes),雙雙逝世。聯合國教育、科學及文化組織於一九九五年把這一天定為「世界閱讀日」,讓人人在這天都記得偉大文豪的身影之餘,也推廣閱讀風氣。

香港過去曾有全城閱讀二十分鐘等活動,但不算普及。二○○四年起,每年政府都有推廣世界閱讀日,但去年康文署舉行創作比賽,未見主流媒體報道,今年亦然,是宣傳不力抑或活動不吸引,見仁見智,但每年僅靠其他私人機構推動閱讀日,成效相當有限。

李偉榮:望書界發展「冰桶挑戰」

天窗出版社行政總裁李偉榮覺得,政府透過圖書館「做過便算」,並沒大力推廣全民閱讀,辦活動沒人知,這對缺乏明星效應的書市來說,更難吸引大眾焦點,「如果有類似『冰桶挑戰』那樣廣泛傳播的活動就好了,十本書太多,就集中講幾本,互相挑戰,分享心得。」

眾所周知,香港是個劏房城市,居住空間少,人均居住面積一百六十多呎,只有新加坡的一半,比歐美國家動輒人均五百多呎,可謂鞭長莫及。藏書、讀書,輸在物理起跑線上。商場更加沒地方讀書,星巴克逼爆,有空間較大的商場麥當勞也結業收場,讀者成為了滄海遺孤。

李偉榮住過澳洲及新加坡,對香港的空間感到苦惱,「空間不是沒有,各區也有很美的圖書館,要去咖啡店也很容易,問題是,可讓心靈寧靜的空間實在太少。」處處人來人往,剛離開座位,隨時已有人坐,喝杯咖啡不自在,何況要靜心讀書?

丹齊格:要為自己而讀書

再者,讀書很個人,需要合理的私密空間。於歐美文化界舉足輕重的丹齊格(Charles Dantzig),在《為什麼讀書》一書中寫:「我們不是為了書而讀書,而是為了自己而讀書,因為讀者是最自私的。」談到怎樣讀書,他寫道:「熱情是最合理方法。」如何有熱情呢?至少要貼近生活、健康,即使未中亦不遠矣。

要令閱讀更舒適,外國流行用閱讀架,大陸也很流行,上淘寶網,見竹製、木製書架成行成市,常為學生及長者使用。就算換成電子書,一樣有配件加強使用體驗,近年Kindle也推出像iPad一樣的座枱配件,可見閱讀體驗有多重要,無論是書架、書籤、閱讀架,總之書要配合生活細節,才會受到青睞。

今年台北書展上,ezreading的調整型閱讀架很受歡迎。該閱讀架在台生產二十多年,長期外銷日本,七年前開始內銷台灣,台讀者群也開始注意到閱讀與生活的關係。尤其是健康閱讀,台灣ezreading的負責人許雲程說,台灣書市有望打破過往因體驗差而放棄讀書的惡性循環,增加閱讀量,「有醫院主管買了一百多套架送人,推廣閱讀,有企業老闆買了後,用來讀厚厚的《Steve Jobs》;有客人甚至向我們反映,由一個月讀一本書,變成一星期一本,書讀多了。」

蘇老太:令員工愛上讀書

這類閱讀架,部份於香港大書店也有售,只是平日少人問津。我們帶上兩個不同款的架訪問讀書人,了解使用體驗。其中一位是已屆九十歲高齡的新亞書店負責人蘇老太。旺角西洋菜南街的老字號新亞書店中,蘇老太端坐書山一隅,左翻詩詞,右掀線裝小品,讀書可當飯吃。用了一會,她已喜歡上閱讀架,有意添置,她覺得,讓年輕人多接近書相關的事物,自然會有讀書習慣,「有個年輕人,為了鼓勵他閱讀,請他回來書店幫手,慢慢地也愛上讀書。」

另一位是住在深水埗一百多呎劏房戶的十歲小女孩婷婷,與母親同睡叠床下鋪,在家讀《老夫子》,有時讀童話書,床邊放了一本《乞丐與王子》,但劏房太窄,日子太忙,回家甚少閱讀,問她一家四口子世界閱讀日是甚麼,當然搭不上嘴。沒閱讀日、沒良師,自然讀書剩下了前途、分數。

不過,婷婷接過閱讀架後充滿好奇,立即把家中的童書取出來,放上架,在床上也能夠認真閱讀。婷婷生於老夫少妻家庭,高齡父親常訓示她「不用讀太多課外書」,求得分數就有前途,當然婷婷還是一邊聽罵,一邊把弄閱讀架,放上一本母親以一元買回來的二手小說。可見愛讀書的赤子之心,人人皆有。我們留下當中一個閱讀架,讓婷婷嘗試打破背景之限,多多讀書。

天窗李偉榮覺得,港人閱讀習慣本來不差,接收字量甚多,卻只是慣於「求分數」,加上礙於客觀條件,真正與生活結合的悠閒閱讀,遲遲未有體驗,他希望四月二十三日,可以有如「冰桶挑戰」成效那麼大的活動出現,推動閱讀。我們亦總得相信,只要客觀條件逐漸改變,從生活起義,市場力量以至閱讀文化也會隨之變遷。

小書店推介:讓你遇上愛心樹

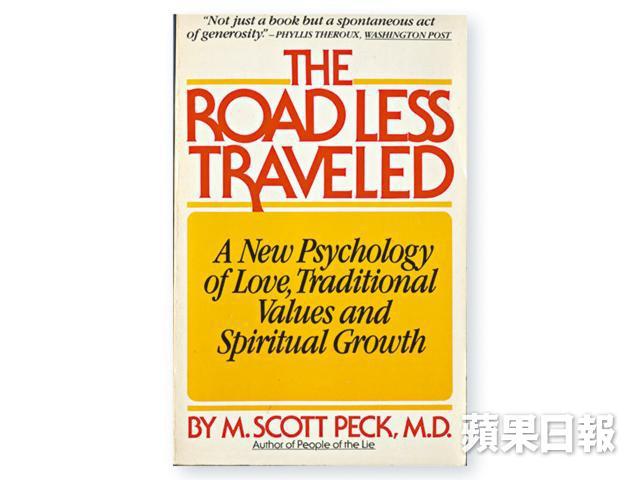

店長Michael說,對比於原著書名,《心靈地圖》這中文譯名無疑顯得平淡普通,原書名《The Road Less Traveled》令人聯想到Robert Frost詩作《The Road Not Taken》的結束,「兩路分岔林中,而我─我選上人跡罕至的那一條路,從此不再一樣。」

「本書作者確為社會心理分析開拓了條新路,探索美國社會一個無人願意觸碰的課題:逃避困難。全書以一句話點出題旨『人生困難重重(Life is difficult)』,然後闡述整個美國社會為迴避這句話而付上的後果:情緒病、精神官能症、成癮行為。當以娛樂消費排遣困難痛苦成為了主流,無人願意選擇迎向人生中的逆境挑戰,並視為生命成長的常態。讀這本書,會以為作者談的是香港社會的社群心理;這個社會以龐大的娛樂消閒消費佔據我們的經濟生活,承載不起沉重的輕浮心靈構成了社會蒼白的精神面貌。《心靈地圖》展現了另一條路的可能。」

小息書店

地址:長沙灣道137-143號長利商業大廈11字樓

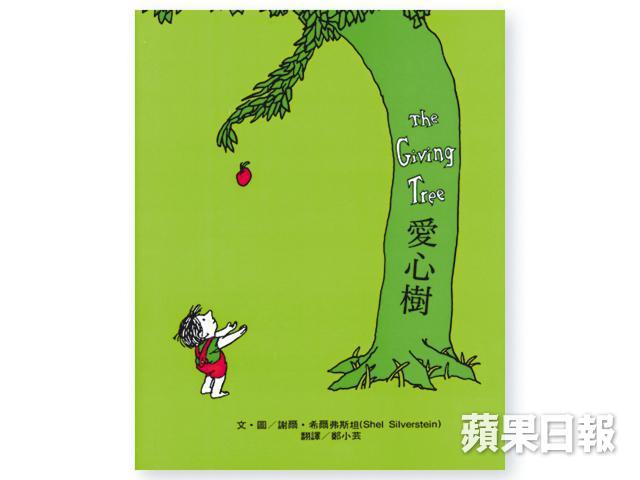

店長Hilda說,故事講述一棵樹,深愛着一個小孩,小孩也很愛這樹。隨着時間過去,小孩逐漸長大,開始追求不同的事物,但對樹的情誼早已大不如昔,而樹只有默默幫助和支持小孩。

此書言簡意賅,意味深長,雖然只有寥寥數語,卻剪影出人的一生──從孩提時的單純,長大後對物欲的索求,以至暮年的無奈,都教人重新思考生命和快樂的本義;而樹毫無條件、犧牲的愛,更令人感動不已。

插圖方面,作者運用了明快簡單的線條,刻劃出一幅又一幅生動又別具意思的圖畫,跟故事的發展配合得天衣無縫,圖有盡而意無窮,帶給讀者更多思想的空間……一本好書,其實也可以很「簡單」!

讀書好棧

地址:柯士甸道18號僑豐大廈2樓207室

記者:童 傑

攝影:林栢鈞、楊錦文、伍慶泉

編輯:黃子卓

美術:吳子豪