【旅遊籽:假日散心】

多好的風景,敵不過荒謬。大浪西灣的水色,在香港國際級景觀中,無死角的美教人驚嘆。二○一○年,很多愛惜大浪西灣的人,記住了魯連城這個名字,他向村民買地大興土木建私人樂園。郊野公園之殤,事隔五年,談大浪西灣城鄉共融,十畫最近有了一撇,政府建議在西灣村建美食廣場,村中數十年休閒茶座文化勢變,留住了大浪西灣,村落文化卻慘被消失?西灣村,在苟延殘存。

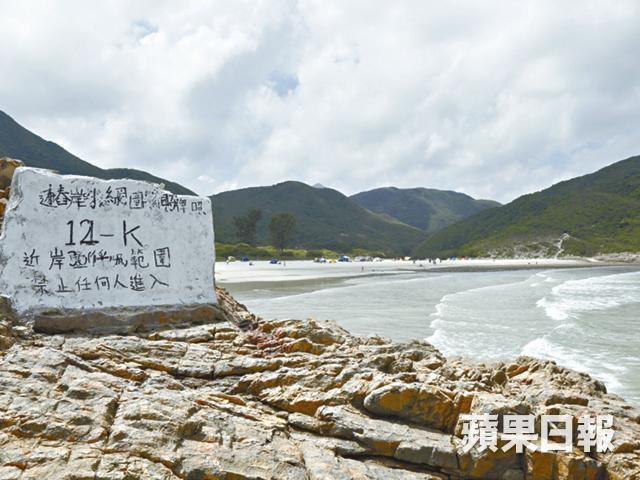

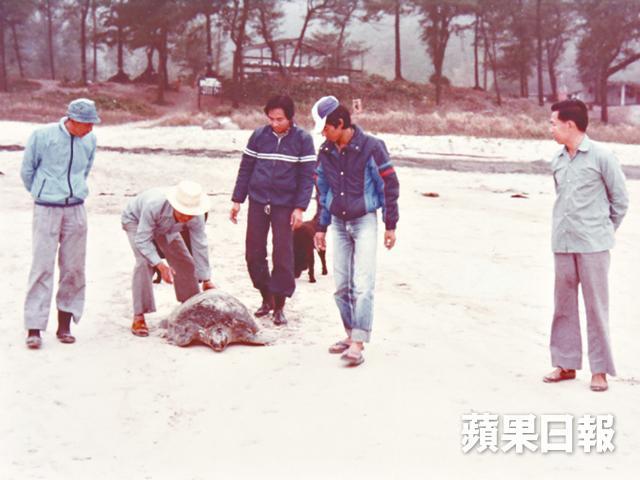

香港同名的地名有很多,特別喜歡大浪灣,最為人熟悉的一個在港島南,一個在西貢東,西貢大浪灣水清沙幼,從來沒人想過它曾經是一條漁村。沙灘上那個在巨石漆上白油黑字的捕魚牌照,一向乏人問津,大家只顧眼前美景,「大浪西灣以前以耕田捕魚為生。」海灣士 多老闆黎坤說。大浪灣由東灣、大灣、咸田灣和西灣組成,山客一般稱大浪西。大浪灣海濤洶湧,獨西灣得天獨厚略為平靜,自古已是這一帶水域的避風港,耕田捕魚兩相宜。現時海邊的兩間茶座,對出沙灘全是曬魚的地方,黎坤小時候幫過手織魚網,懂得釣魚。這天他兩個兒子捕得兩條魚加餸,自誇懂得製魚竿的黎太搶白:「誰幫你加魚絲?誰幫你維修?」黎坤笑着說:「村中孩子都懂得釣魚,父傳子,子傳子。」

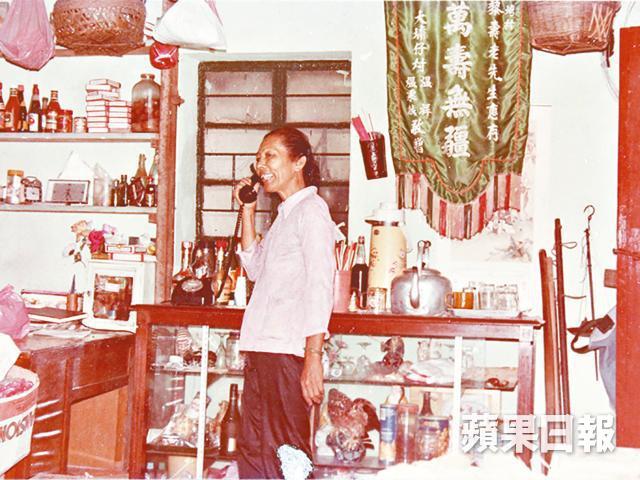

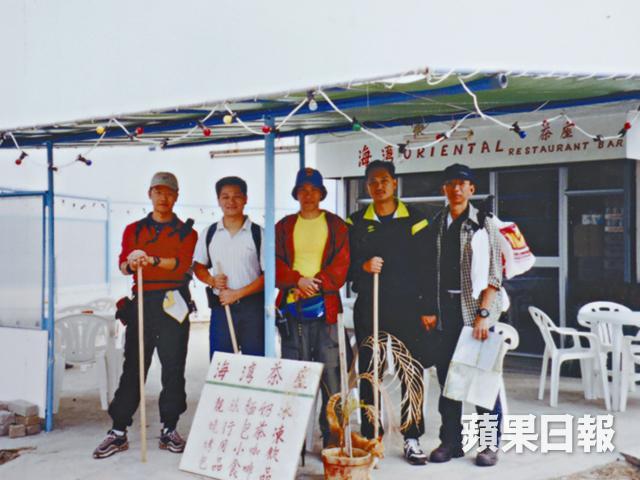

除水路,大浪四灣中有公路接駁的只有西灣村,然後走麥理浩徑穿村過灣,走畢咸田灣、大灣和東灣,最後回大灣走至赤徑乘船離開,落船點是西貢黃石碼頭或馬料水,「還未建萬宜水庫時,村民慣常坐船經萬宜灣出西貢舊墟。」一九六五年,香港政府為解決水荒,決定在西貢官門水道興建萬宜水庫,在該水域的爛泥灣、北潭涌、沙咀等十多條村從此沉入水底,村民則獲安置到西貢舊墟的新樓,大浪灣各村逃過被淹滅村,但水道從此九曲十三彎,「用來灌溉的水被截了,很多人又到英國打工。」棄耕,莫奈何,留下來的人要生活,山客為他們帶來生機,七十年代村中士多有十二間,九七後剩下四間,留下來的,有村長黎恩和其弟弟黎坤。兩兄弟分別經營合利士多和海灣茶座,那時路還是泥徑,山客不知怎麼就來了,討涼水喝,「最早來的是朱翁。」朱維德是第一代旅行家,當年帶着玉泉汽水贊助的海浴旅行隊,逾千人浩浩蕩蕩由中環乘船渡海,泛黃的舊照裏,張起的太陽傘只是冰山一角,「做人會變通的,爸看到商機,知道旅行社來,那時一般賣茶水,慢慢賣汽水,之後賣公仔麵、炒粉麵飯,一直演變下去。」

捱過艱辛斜路 盼望冰凍汽水

早年還未有雪櫃,黎坤的父母清晨以山水浸汽水挑擔挑到沙灘上賣,後來到西貢抬生雪回來冰鎮,幫補失去農田的生計。因為環境改變,郊野偏遠鄉村的士多、茶座都是這樣發展出來,也為不想露營卻想留宿的人提供租房,不合法,但合乎人情。想想來時路,往西灣村的車路在西灣亭止步,往後只有村民申請的鄉村車輛可以行駛鋪設整齊的石屎山徑,而步行則需三十至四十五分鐘。四十五分鐘雖短,但最後十五分鐘那段上下斜路,只有走過的人才知道有幾艱辛,才明白山客為何盼望西灣村一罐冰凍汽水!路難行,西灣村是山客首個驛站。到西灣亭最便宜的方法是在西貢麥當勞門外坐班次稀疏的NR29村巴,村巴只有二十八座,每每提前半小時等候才放心,但假日會因應人潮加班,「以前街車班次一日只有三班。」西灣亭街車早在九十年代停辦,改為村巴。

根在香港 延續祖先生活

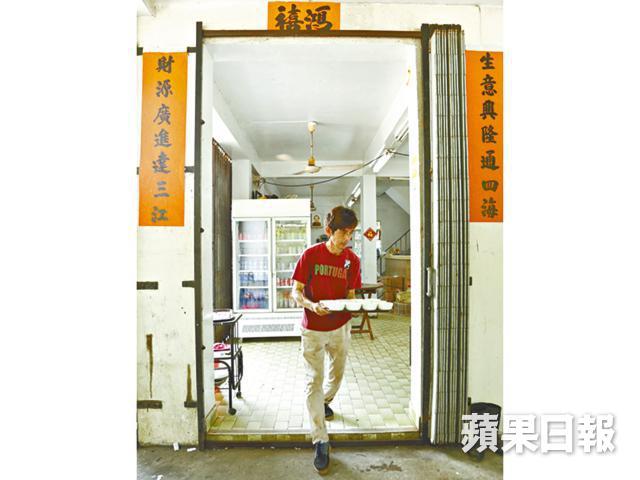

復活節假日大晴天,再訪黎坤,窩在廚房裏炒個不停,見他功架了得,他忽然爆肚:「蔡瀾呀!」猶記得首次碰面,正值村中滑浪中心的老闆發起「拯救大浪西灣」免費活動日,當時他申請飲食牌照接連失敗,心情不佳,對陌生人總是關起心扉,這天才顯露真性情。問他會有廚師職業病嗎?「十多歲就拿鑊鏟,習慣了!」黎坤黑黑壯壯,性子烈,其實還差一年便拿長者卡。他這一代人和父輩都在英國打中國餐館工,賺錢回鄉,拿了英國護照。父親在英國打工,黎坤守着士多,父親回來了,輪到黎坤出國,十多年後黎坤也回來了,一家男人進進出出,外國月亮沒有特別圓,故鄉還是要回來,「我們的根在這裏開始,延續祖先留下來的生活、習慣方式,所以堅持留下。有時環境令你要離開,環境好了又回來,這裏是故鄉,有根,必定回來,這團火不會熄滅。」

黎坤願意跟政府溝通,希望繼續做下去,談到研建美食廣場,他仍然抗拒,「像這裏一樣的偏遠鄉村,根本不能跟市區看齊,山客要求很簡單,他們身水身汗是想跟大自然接觸,而不是市區的美食廣場。」黎坤給我看朋友替他照的舊照片,茶座越來越整齊,還種了一個熱帶植物園圃,「每個人總有一些事帶來成功感,做人不一定以錢為目標,別人讚你煮餸幾好,這裏弄得幾靚,這份自豪是錢不能換的,你便想留下。」如何城鄉共融,官民之間還在磨合,黎坤:「每一段人生總有曲折,上上落落,住村經營茶座,種花釣魚,當一份娛樂,可以融化一切艱巨。」

海灣茶座

茶座,數十年傳統生計

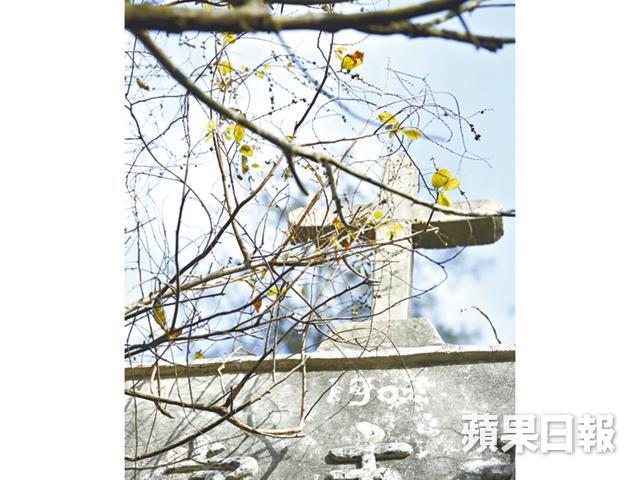

根據古物古蹟辦事處在一九九七至九八年間的調查,大浪西灣有四條古村,分別是大浪村、林屋圍、張屋圍和咸田村,這些古村可能已有二百多年歷史,不過西灣村保留的《大浪西灣黎氏族譜》證明,他們的祖先最早在明朝成化年間(一四六五至一四八七年)已在大浪西定居,距今五百五十年。大浪西的林屋圍和張屋圍早已荒廢,西灣村、大浪村和咸田村則發展士多、茶座、水上活動中心等小型旅遊設施,其中大浪村保留了九成逾百年歷史的房屋,是碩果僅存保留大量傳統建築的客家村落;咸田村亦保留了較多的戰前建築,有些甚至逾百年。

保育的困局

黎坤生長於大家庭,哥哥黎恩是西灣村其中一位村長,見報率頗高,早前封村,他跟另一名村長站在前線。西灣村是麥徑二段必經之路,封村迫使樂施會毅行者參加者繞路,「當時政府強行將西灣村納入郊野公園,我覺得反感,後來黃錦星承諾村民生活不變才解封。」村民仍然保留房產、丁屋權,但郊野公園規限多多,攸關村民生計的士多因無牌霸佔官地再成討論核心,「早期我們用電動車載貨入村,但因為郊野公園不能駕車,漁護署不允許,惟有請鄉村車運送,但運費很貴。」一罐石油氣才三百多元,運費六十元,不是常常負擔得起。海浪茶座的茂叔便以手推車自行運送,但每次載貨量不多,「很多人羨慕村民享受美景,這裏是祖業,一定會留,但希望改善生活。」黎恩說。

九七後,西灣村村民三度被選舉事務處除去選民資格,原因是無通訊地址,「以前借西貢市中心雜貨舖做通訊地址,它結業後便收不到信了。」不只沒有郵遞服務,連飛行服務隊的鄉村醫療服務也終止了,「村民半夜看醫生call飛行服務隊,不止一次說不知西灣村在哪裏。」黎恩申請多次擴闊道路未果,希望交通便利,老村民會回流,守住條村,但保育人士仍有隱憂,怕交通便利加速賣地,形成困局。村民生計盡在茶座,政府可否為村民弄好排污及垃圾處理,讓霸佔官地的茶座繳納租金繼續經營?畢竟,自己村自己保護,在迎合城鄉共享的潮流下,望政府、村民和山客可尋找共識,獲得三贏局面。

大浪西灣事件

2010年

7月16日

《南華早報》A1頭條報道魯連城大興土木,興建十萬呎私人別墅,引發保衞大浪西活動。

8月6日

政府刊憲將西灣納入發展審批地區圖《大浪西灣發展審批地區草圖編號 DPA/SK-TLSW/1》,有效期三年。

2012年

8月8日

郊野公園及海岸公園委員會於特別會議上,一致同意將大浪西灣、金山及圓墩,達16.5公頃的郊野公園「不包括土地」(即尚未規劃的土地)分別納入西貢東、金山和大欖郊野公園範圍內。

2013年

10月

政府提出郊野公園修訂令,將大浪西灣納入西貢東郊野公園。

11月14日

西灣村是一年一度毅行者一百公里賽首個補給站,村民突然封路,後來更貼出通告「封村」。

12月

劉皇發在立法會動議廢除將大浪西納入西貢東郊野公園的修訂令。

12月30日

大浪西灣「不包括土地」納入郊野公園。同日村民封村,只逢周六、日及法定公眾假期才對外開放。

2014年

3月23日

環境局局長黃錦星特地和鄉議局主席劉皇發乘政府飛行服務隊直升機到西灣村與居民代表開會,承諾會改善村民生活,西灣村村長黎恩認為當局願意回應訴求,結束封村行動。

2015年

2月20日

環境局提出以「嶄新思維」管理大浪西灣,初步構思是發展民宿和露天茶座。

記者:邵超

攝影:楊錦文、許先煜

編輯:陳漢榮

美術:吳子豪