【旅遊籽:文化地標】

士多與屋邨是孖條,形影不離,開在大街上的士多,前舖後居,同樣傳奇。回憶中的士多,曬衣夾零食圈、紙皮飲品陳列架、汽水箱、老爺汽水櫃,這些影像與孖條、戒子糖、眼鏡糖影像重叠,腦裏口裏滲滿糖份。士多老闆們從未修讀櫥窗設計,但庶民就有庶民的智慧,以最低廉方法吸引大人小孩掏出荷包,帶給大家苦中一點甜。士多,點只懷舊咁簡單。

源興士多 看盡深水埗變遷

昏暗的梯間,兩三張近月才貼上的通告特別醒目,市建局重建步伐來到深水埗東京街,業主們組織關注組,出通告邀請街坊開會。東京街的名字教人嚮往,其實跟日本東京無關,一說源自中國廣西省以南的東京灣,亦有傳源自越南河內的舊稱。待拆唐樓下的源興士多,開店比較晚,十二時半,鐵閘伊伊呀呀趟開,林太剛一露臉,又轉身整理補充貨物,她拉開外閘,「機械人合體」正式開始。晚上九時,「機械人」化整為零,叠高收起,由一九六五年起,天天如是。六十年代,林伯和林太還是壯年,做過縫牛仔褲、穿膠花等工作,一九五七在長沙灣合資租舖開士多,後來有製衣廠事頭有舖出讓,一九六五年士多搬到現址,先租後買。在大家還需要士多的年代,親戚幫忙湊首期,就買舖,六七股災前剛還清貸款,沒錢買股票原是幸運。源興名字貪好意頭,還得多謝當其時香港工業興旺,士多生意果真源源不絕,興興旺旺,曾僱有數個夥計,還安裝了麗的電視,十分巴閉。最搶鏡的還有三盞六十年代燈飾,燈一亮,立時想起花樣年華。

守護老舖 懷念老伴巧思

源興的花樣年華已經過去。生意興旺時,營業時間是朝六晚十一,那時鄰舖是東京酒樓,每朝五時多就有人拍門求酒,「飲茶的人會來買酒。」鐵閘半開,一手交酒,一手收錢。最初有賣糧油雜貨,提供送貨服務,樑上十多廿個丟空的鐵勾,當年掛滿果籃,現在酒埕已空,「當時附近全是工廈,有很多苦力等做散工,四両、半斤、一斤地賣。」林太看着對面街懷德工業大廈落成,「以前那裏是菜園,再過是海邊拆爛船。」這工廈前年以六億五千萬易手,近十年工廠清拆潮未斷,人流消失於沙塵間,那街坊呢?「街坊以前買樓就住一世,但很多老一輩已死了或移了民,現在街坊流動性較高。」

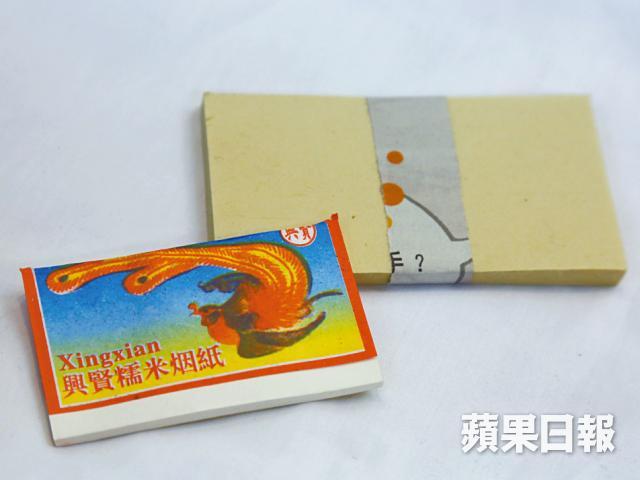

人潮散去,林太仍然坐着丈夫那張高凳,天天看街,守着老舖。座位在煙櫃旁,是全店最重要資產之一,錢箱也在這裏。全店的陳列方式跟一般士多無異,分左中右後舖格局,林太守在店中央。左邊空掉的玻璃櫃原放滿麵包、合桃酥,「店前有二號巴士站,大家排隊時買個包就走。」麵包換上煙絲,老一輩較喜歡捲煙。麵包櫃原與糧食櫃左右對稱擺放,當年櫃中有包裝生麵、米、油、鹽等,「有了超市後就不賣涼果。」除了貨品轉變,士多陳設大致跟林伯在世時一樣,細心發現才發覺他的巧思。源興放在最前的陳列架和櫃都有車轆方便移動,但舖頭地台較高,與地面落差會令轆難以平衡,林伯當年便自行製作木腳承托櫃底,「汽水櫃上的木托也是他做的。」這樣又可增加陳列空間。男人做實事,女人仔重巧思,當年店內有很多玻璃樽盛着零食,最好賣的是南乳花生,量度份量時不需用磅,「一勺拜神聖杯賣$2.5,五勺暖水瓶蓋則剛好一斤。」老婆婆果然有智慧。

源興士多 深水埗東京街32號

李坤記 紅磡的塵封生果回憶

工廠區一街興衰,李坤記第二代掌門人李繼祥最為熟知。李坤記由他父親於一九四五年創立,約於一九五六、五七年購入現舖,前舖後居,跟太太養大兒子,「生意好時閣樓用來擺貨,要跟貨同睡。」市區重建步伐還未到李坤記那幢樓,紅磡有殯儀業,又有大量民居,原本生意無憂,漆咸道北升高,巴士不在舖前行駛,加上超市環伺,李坤記罕有地由七十年代開始越來越蕭條,「初期朝七收凌晨一時,慢慢收舖越來越早,現在朝八晚七點半已收工。」李繼祥最初在土瓜灣工廠區打工,逍遙自在,一九七○年父親過身才接手士多。翻看舊照,士多佈置大不同,生果放在最當眼的位置,「以前每朝去果欄買貨,七十年代貨車送貨才一元,交貨給很多士多、辦館。」昔日公眾假期,市民的活動不是去鳩嗚,而是拜訪親戚,生果、果籃最好賣,「熱天時生果、汽水最好賣,那時做一毫兩毫生意,一日二百元,微中取利。」經營士多,現在一張商業登記證已足夠,但昔日須領生果、鮮奶、雪糕、啤酒及煙共五個牌照,「賣生果要打防疫針,以前次次打,打完要整個禮拜才消腫。」現在香煙飲品最好賣,放在最當眼位置,曾經有賣的散裝光酥餅也不賣了。

李坤記 紅磡漆咸道北244號

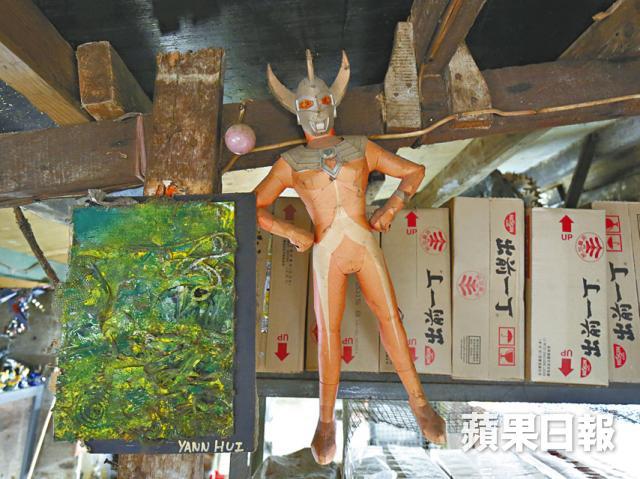

偉成士多 旺角的打鐵佬層架

在超市霸權下,守住前舖後居的,還有偉成士多的杜生杜太。偉成士多招牌被簷篷遮掩,很多街坊都不知道其名字,只說是「雲吞麵舖對面那間」。那年杜太二十歲,跟杜樹標結婚後,老爺替兒子買舖,一家人搬進來前舖後居,最初經營打鐵生意,後來改營士多,解釋了店內為何那麼多角鐵層架、鐵櫃,「全部是他做的。」形容自己唔鬧人時是順德人的杜太說。由角鐵、生鐵和木做成的有轆層架,現時放滿飲料和零食,原來當年是放米的,做得特別堅固。杜樹標是獨子,個性內斂,反而杜太貌似兇惡,其實個性很易跟街坊混熟,為人細心非常,飲品架不容凹凹凸凸,賣一支補回一支,「所有飲品罐都倒轉放,以前蓋掩設計向外揭就話啫,現在向內,食入口咪污糟。」她自嘲說:「我係咁奄尖腥悶㗎喇!」

開舖多年,二人的習慣不改,老公負責管數,杜太管倉存,每朝杜太買菜,中午炒兩味在店裏用餐,「坐在這裏,看着倒後鏡就可睇到舖面,食飯是這張枱,孩子小時候吃完飯做功課都是這張枱。」直至晚上關店,收拾點貨一輪才爬樓梯上閣樓休息。前舖後居,家庭與搵食兼顧得宜。

偉成士多 旺角柏樹街14號

明記士多 象山邨最強涼果

零食舖遍地開花,明記士多仍然堅守着傳統士多格局,大大個涼果玻璃樽佔滿屋邨街市一個舖位,另一邊則是紙皮散裝糖果陳列架,這種格局的士多,已經是碩果僅存。拿着十元,買了大白兔糖、可樂糖、散裝豆、吹波波、戒指糖、支裝水,買得不亦樂乎,「十蚊好好使!」溫生跟我說,散裝糖果是窮小孩的恩物。

象山邨位置偏遠,一九七八年溫生溫太搬入象山邨,投標開設士多,房署規定店舖業務不能重複,但近年百佳佳寶開業,耍花招打破了限制,秀山樓仍有三間辦館及士多苦苦支撐,正奇怪明記為何不賣較賺錢的香煙,溫太說:「士多是小朋友幫襯多,賣香煙對他們有壞影響。」

士多一天最繁忙便是早上上班上學時,其餘時間拍烏蠅,「現在初中生午飯須在校內吃,放工放學大家都在荃灣買菜回來,街市生意很淡。」靠生果金養士多,兩老開舖當運動,最盼望是減租,繼續做得一日過一日。

明記士多 荃灣象山邨街市32及33號

清記士多 陰司路剩下的廣告牌

隱在大口環村的清記士多,幾乎未曾熱鬧過。很少人知道大口環村分上下村,下村入口有個東華義莊牌坊,算是地標,村民極少。四十五年前,黃少明六歲,大口環村的麵檔結業,黃少明的父親開始在村中經營士多,士多後面就是家。童年時黃少明跟着爸爸走路到西環買生麵、肉食,「這條路叫陰司路,東華義莊搬棺材便走這路。」爸爸走了,他掛上Stevens小牌當店名。這間士多在電影《東風破》出現過,店面沒有閘門,開舖收舖逐個門板裝上拆下,陳設一眼睇晒,一張麻雀枱,一張枱,老爺雪櫃及簡單爐具,最搶眼的是三個不同年代的玻璃樽,「最大一個最舊,來佬貨,跟香港製造的不同,樽口沒有瑕疵。」也是在這種偏遠陋村,才留得住老爺汽水櫃、六七十年代廣告牌,「有一年有人借走廣告牌辦展覽,一去無回頭。」門板的痕迹可見當年廣告牌為數不少,現在拆剩一個玉泉汽水。黃少明的「正職」是看小說、砌模型,模型都封塵了,就是不抹,甚有個性。士多的一天,最熱鬧是來偷偷吃麵的國際學校學生,偶爾小孩來買散裝糖果,然後復歸寧靜。

清記士多 薄扶林大口環村口

記者:邵 超

攝影:楊錦文、陳永威、黃子偉、許先煜、鄧鴻欣、徐振國

編輯:劉健華

美術:楊蕙蘭