【飲食籽:故味重嚐】

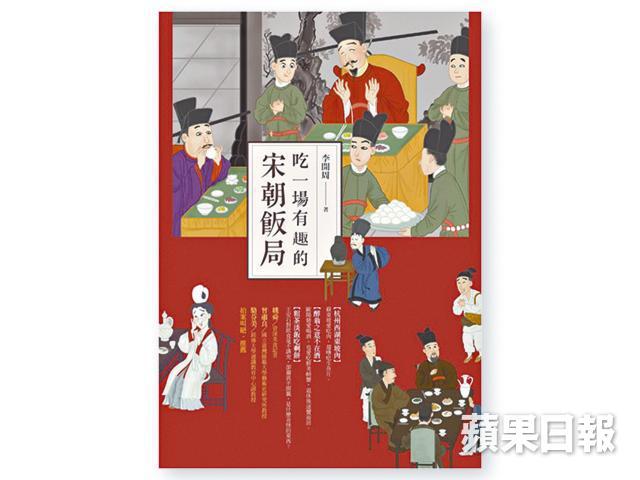

夜深。吃飽。看書。書名是《吃一場有趣的宋朝飯局》,李開周著,二○一四年出版。翻開,首句曰:「饕客應該去宋朝。」作者續寫:「身為資深饕客,我一向奉勸其他饕客:如果你能回到過去,最好去宋朝。假如到其他朝代,會吃不慣,甚至吃不消。」

宋朝,距今逾千年,當時的人到底吃些甚麼?看呀看,不知怎的,書上的字越來越模糊。是眼花?是太暗?還是飯氣攻心?狐疑之際,眼皮墜下,迷糊間,如墮五里雲霧。

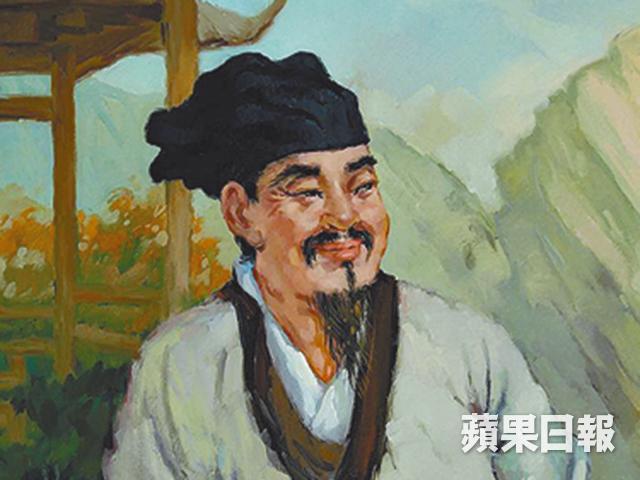

跟黃庭堅逛街市

醒來,人聲鼎沸,一列檔攤擠滿古人,此刻身在何處?路人答曰:「汴梁,大宋京師也。」汴梁乃今日河南開封舊稱,何故在此?狐疑之際,一人走近,「公子衣着奇特,想必並非本地人,在下黃庭堅,字魯直,號山谷道人,敢問公子有何疑難?」黃庭堅?北宋詩人兼大書法家,堅唔堅呀!

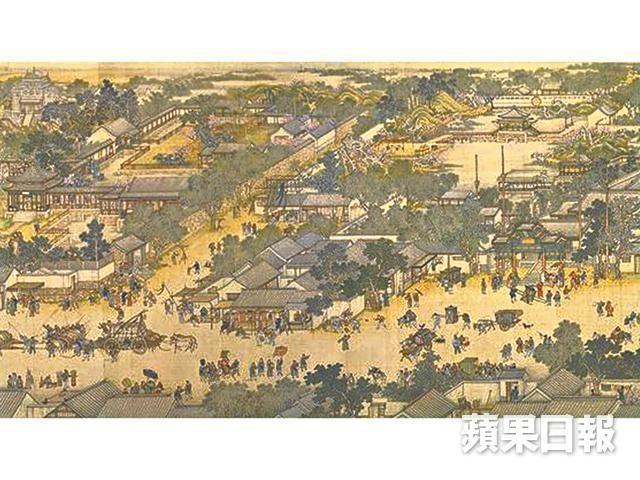

「堅唔堅是何處方言?看來公子乃遠方貴客,容我帶公子見識我朝京師之繁華。」黃庭堅說。只見汴梁街市,如《清明上河圖》般肩摩轂擊,黃瓜生菜大蒜扁豆……菜蔬跟現今沒甚麼兩樣。水果也認得,葡萄荔枝枇杷杏桃統統齊備。「咦!怎麼沒有薯仔、番茄及辣椒?」

「哪是何物?魯直從未聽聞。」黃庭堅惶惑地說。啊!難怪,它們跟玉米及花生等,均是明朝自美洲引進,蘋果則是清朝才有,西瓜也要待南宋時從西域傳入。反而肉檔賣的卻不陌生,豬牛羊雞兔鹿鵪鶉都有。「咱們宋人,重羊輕牛。牛,人皆養之,量多價低,庶民才吃。羊產自西夏,供應少,故物以罕為貴!」黃庭堅忽然說起經濟學來。

至於豬,書中有記,貴族平民皆吃。蘇軾被貶黃州,以豬肉加酒慢煨成東坡肉,乃是經典。宋人也嗜生豬肉,片出來,放滾水一𩂯,蘸點椒鹽或蜂蜜,滋味無窮。「哈哈哈!咱們還愛用豬肝外的網油做籤,用來捲雞肉曰雞籤、捲鴨肉曰鴨籤、捲牛百葉曰肚胘籤,魯直這就去買。」黃庭堅轉身便走,人潮瞬即湧至,我眼前一黑,不知身在何方。

與蘇東坡啖魚生

不知昏了多久,甫睜開眼,只見一人對我捋鬚微笑,「在下蘇軾,字子瞻,號東坡居士,未請教高姓大名。」蘇東坡?「小小小姓譚,我係你嘅fans啊!」

「哈哈哈!剛才見公子神情恍惚,特意扶進酒樓,何不吃點東西再說!來人!有甚麼好吃的?」蘇軾說。「有炙雞、燠鴨、酒蟹、獐豝、鹿脯、鱠……」小二答道。蘇軾一拍大腿,曰:「鱠,吾所欲也!好!先來一道。」廚子聞言,抓尾活鯉,刮鱗去臟、剝皮去骨、削片切絲、澆點橙汁、伴碗米醋,便送上來。鱠原來是魚生,怎麼宋人會吃起日式料理?

「宋人無不愛鱠,每年陽春,民眾都帶砧板快刀,到市郊金明池畔釣鯉,即釣即吃,金明斫繪很有名的。」蘇大學士邊吃邊說。他倒不假,書裏說過,蘇軾愛魚生,吃到虛火不退,得了眼疾還要吃。「吃鱠對不起我的眼,不吃又對不起我的嘴,眼睛和嘴巴都是身體一部份,怎好意思厚此薄彼呢!」蘇東坡說。

宋人愛生吃,史書有載。年輕的歐陽修,休假必買鮮魚到友人梅堯臣家,圖個鮮字。只是金滅北宋,移風易俗,吃生之風漸淡,今天開封人已不吃生。

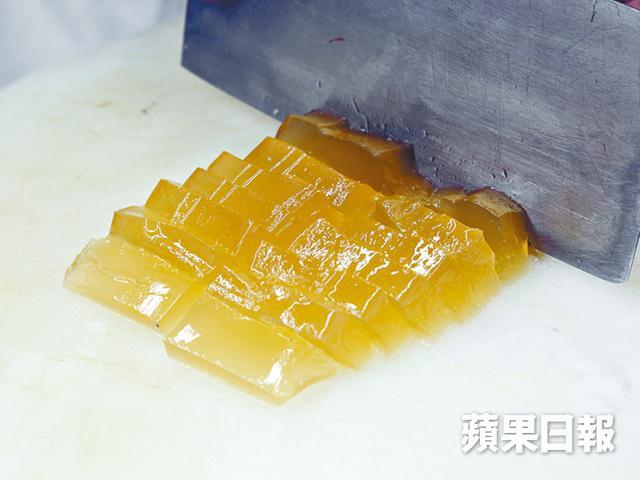

「兄若有所思,想必吃不慣吧!不如一嘗水晶膾?」蘇東坡說。水晶膾?是宋朝名菜啊!《東京夢華錄》曾載,每年臘月,北宋開封便有人賣水晶膾。春節以後,南宋杭州也有人擺賣。「這菜費勁,豬皮用滾水泡透,刮毛去肥,切成長條,蒸一個時辰至化,老皮扔掉,濾雜質,留肉湯,小火慢煮,撇掉浮脂,約半個時辰,以細紗再濾,剩下肉湯倒進大瓷盤冷卻,半天便凝固。」他說。

這不是現代人的皮凍嗎?「咱們也用豬蹄、雞皮及魚皮來做,要剔透點,便撇多些脂肪,要乳白點,便留多些脂肪,悉隨尊便。」蘇軾說。水晶膾上桌,片片透明,切成薄片,也像魚生。用鹽、米醋、芥末及花椒調味,入口即溶,好吃得讓人瞇起眼睛,正投入間,不料一張開眼,一切也變了模樣。

陪歐陽修吃螃蟹

眼前人,換成一位老叟的背影,正望着窗外,搖頭晃腦地吟起古文來。「醉翁之意不在酒,在乎山水之間也。山水之樂,得之心而寓之酒也。」《醉翁亭記》,當年中學必讀,北宋文學家歐陽修名作,難道眼前人是……「在下歐陽修,字永叔,號醉翁,又號六一居士也。剛遊西湖,見公子迷路,冒昧請來寒舍,別無他意。」老者回頭開腔道。

歐陽修,我細細個就聽過佢個名啦。年幼家貧,母親以蘆葦做筆、用沙做紙,教歐陽修讀書寫字,廿三歲高中進士,從政四十年,做過縣令、太守、翰林學士,到疏密副使參知政事,後來寫了義正辭嚴的《朋黨論》得罪小人,被貶滁州當個小太守,才寫了《醉翁亭記》直抒胸臆,是個大好官。

「哈哈哈!過獎過獎!一切已如雲煙,我已不問朝政,隱居阜陽西湖岸邊,喝酒吃蟹,悠遊終日。」歐陽修說。喝酒吃蟹咁識嘆?也對,宋人愛蟹,蘇東坡在《老饕賦》中提到最愛的六道菜中,就有「嚼霜前之兩螯」及「蟹微生而帶糟」。「宋人吃蟹變化多端,汴梁街頭常見炸蟹,去爪尖、剔內臟、撒麵粉,落鍋炸之,連殼帶肉吃。飯店又作螃蟹羹,蟹斬四段,開水煮熟,撒鹽澆醋,喝湯吃肉。皇帝御宴有生醃蟹,連殼和肉帶膏剁成泥,鏟到盤中,以鹽醋花椒茴香橙汁蒜泥調味拌吃。揚州飯館又有蟹黃兜子,油豆皮包豬肉蟹黃餡,然我最愛的是橙甕,即蟹釀橙也!」

說罷,他竟動起手來,掏空一橙,活捉一蟹,拆肉塞進,放入鍋裏隔水蒸。「橙香可提鮮、橙汁可去腥、橙皮鎖蟹汁,真箇一舉三得。來來來,咱們喝酒吃蟹。」他舉杯先飲,自顧自吟起詞來:「去年元夜時,花市燈如晝,月上柳梢頭,人約黃昏後。今年元夜時,月與燈依舊,不見去年人,淚濕春衫袖。」酒過三巡,蟹鮮縈繞,詞句幽幽,一晃間,困頓迷糊,甚麼也留不住。

看宋仁宗嘆午餐

絲竹弦樂,在耳畔響起,我正躺在金碧輝煌的宮殿裏。一人身穿龍袍正要用膳,一大班人在其身旁忙着。「她們是『尚食』,負責布菜、倒酒、打掃,以及試驗菜餚是否有毒。」蹲伏在旁的一名大臣悄悄對我說。

「敢問當今皇上是?」我戰戰兢兢的問。「斗膽,皇上乃先帝六子,我朝第四代皇帝仁宗。」他訝異地說。幸好有念書,宋仁宗趙楨,乃北宋在位最長皇帝,歷時四十二年,其間經濟繁榮,人民生活安定,是位明君。著名史學家陳寅恪曾言:「華夏民族之文化,歷數千載之演進,造極於趙宋之世。」當中趙宋,就是指宋仁宗時代。

據《宋會要輯稿‧方域志》記載,宋朝皇帝一天只吃兩頓正餐,早上六點半及中午十二點半,現在日上三竿,應是在吃第二頓。這頓飯十分豐富,菜逐道上,每兩道菜配一杯酒。花炊鵪子、荔枝白腰子配第一杯,奶房籤、三脆羹配第二杯、羊舌籤、萌芽肚胘配第三杯,如是者吃三十道菜,喝了十五杯酒,比今天吃法國菜還隆重。

「朕今天不吃焦塠,想吃豆腐塠。」仁宗忽然開口道。記得書上有說,焦塠乃一種油炸食物,以麵糰裹上糖或棗泥,搓成圓粒炸成。至於豆腐塠,廚子把豆腐切兩半,每邊挖孔釀餡、拼合,用刀削成圓球再炸,外看和焦塠無異,但豆腐一舀就散,極難裹餡,更遑論削成圓球,能做出來,足見廚子功夫。

仁宗閉眼品嚐,狀甚滿意,不一會便把盤子裏的豆腐塠吃光。「今天吃得豆腐塠,朕心裏歡喜,赧免汝等死罪,當下釋放。」「還不謝恩?」蹲在旁邊的人拉着我說,啊!原來我被判尋釁滋事、擾亂國家安寧,本判死罪,如今死過翻生,一下子開心得暈死過去。

醒來,電視機播放亞視不獲續牌的新聞,回到現實,腦中仍念着宋朝食事,連忙起來,找廚子去,把記得的幾道菜式還原。

記者:譚偉健

攝影:劉永發

編輯:陳國棟

美術:吳子豪