【專題籽:一樓一故】

在灣仔、銅鑼灣一帶的舊唐樓,順着行人路的走勢,很多都是圓滾滾的,少了中環那邊進擊、緊迫的感覺,卻多了份「傢俬不知怎放」的趣味。位於灣仔大街的賓館是已作古的杜俠濂三十多年的心血,但即使他已離去,香港亦歷經多次酒店業「寒冬」,沒有營業經驗的子女也希望延續父親的生意,因為這是養活他們一家七口的地方。圓窗下,除了有自由行的內地客入住,也有很多不同國籍的住客。這裏,見證灣仔甚至香港的變遷。

於莊士敦道與灣仔道交界,大有大廈對面,有一幢三角形的十多層高大廈,它叫美華大廈,至今仍然維持商住大廈規格,大廈外牆佈滿不少招牌,有宗親會、按摩院、補習社、美容院、賓館及醫館等,最高的招牌是屬於十樓的英京迎賓館。賓館於大廈一九六三年落成時就開業至今,不願上鏡的婆婆坐在窗邊跟我說:「這間賓館是我丈夫設計間隔的,因為他以前在灣仔道的好世界大酒店做管房,對客房好熟悉。因為朋友知道他所做的酒店快將結業,所以叫他來管理這裏,最初只是打工,後來打本的拍檔們相繼退股他才接手。」

那些年,莊士敦道與菲林明道交界的英京大酒家是灣仔地標。英京大酒家是一家粵菜酒家,三十年代開業,是澳門富商高可寧的物業,樓高五層,設有電梯,最高一層是裝飾典雅的金鸞殿,一九四一年中日戰爭時,孫中山夫人宋慶齡在這裏主持抗戰籌款活動;一九五九年英女皇皇夫菲臘親王官式訪港,香港各界華人於頂層金鸞殿設晚宴;六十年代,為香港其中一家擺設滿漢全席的酒家。英京大酒家的對面正是美華大廈,碰巧杜俠濂的賓館又以英京命名,當時是否希望賓館做到英京大酒家的輝煌成績?「丈夫沒有跟我們說過,不清楚為甚麼叫英京。」英京大酒家在八十年代結業,與相鄰的東方戲院一同拆卸,重建為大有大廈,而對面的英京迎賓館則營業至今。

士兵尋歡 變身時鐘酒店

五十至七十年代,美國在亞洲參與韓戰後再打越戰,派來遠征的美國兵會到東南亞放假,香港是他們其中一個度假勝地。由於灣仔酒吧林立,可以買醉及找伴侶,所以很多士兵會到灣仔尋樂,使灣仔成為有名的紅燈區。杜家收藏一個從前掛在街上的招牌,上面寫有時租的收費,「當年要照顧四仔一女,一來沒有時間來這裏,二來丈夫不准我們來,因為這裏除接待過夜客,也做時鐘酒店。他不喜歡做時租,但他當時並不是老闆,為了維持生計也要這樣做。不過,聽他說當年每當有軍艦來,賓館的生意就非常好,經常爆滿。」那時告士打道是灣仔的海邊,家住灣仔修頓球場旁,杜老太會帶五個仔女到六國酒店前的海邊玩。當時美華大廈對出的大樓均是樓高不多於十幾層的大廈,「在這裏也可以看到整個維港風景,見到軍艦停在海中。」美華大廈對出是菲林明道,即使兩旁已建成樓高數十層的大廈,現在還留有一條罅隙望到對岸的尖沙嘴。

白宮酒店 呂樂闢室耍樂

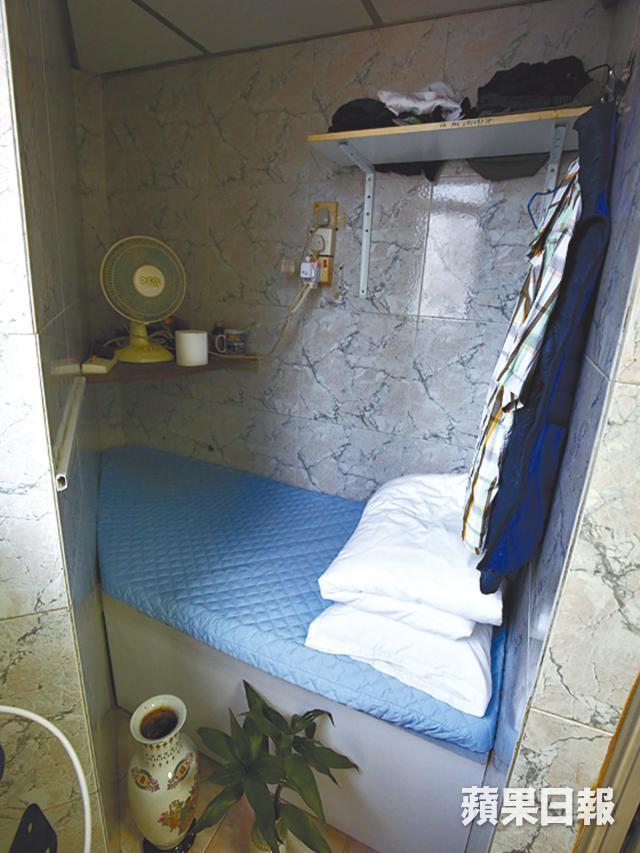

杜老太今年已經八十八歲,每天也由同住的兒子接送,到賓館打躉,「以前沒有經常來,到二○○○年丈夫走了,雖然有老夥計幫手很放心,但我沒有甚麼事情做,還是會過來看頭看尾。」除了杜老太,他們的女兒杜嘉麗近年也來幫手打理賓館。在充滿舊風味的紙皮牆壁、彩色階磚及吊風扇的休息室,杜嘉麗懷緬當年,「爸爸非常勤力,每張床單均是親手洗熨,現在洗完就沒有再熨了。印象最深刻是爸爸很喜歡打麻雀,每個下午就在這裏開兩枱,麻雀腳是附近店舖的老闆,對面白宮酒店老闆是其中之一。」白宮酒店建於五十年代,當時的探長不喜歡於警署內見線人,而是在外另租地方闢室相見,呂樂長期包下白宮酒店517號房作麻雀房及會見各方人馬,即使升任總探長後,仍長駐這房間辦公耍樂。

僭建年代 露台圍封成室

當年在這個私家房開四方城的麻雀友,不少已經離世,留下的也年紀老邁。現在房間已加裝洗衣機、雪櫃、一張床、幾張座椅及辦公桌,多年不變的是房中那條五角形的主力柱、牆磚、地磚及風扇,還有這圓角形騎樓。杜嘉麗跟我分享招待客人的點滴,「有個國內客人質問我,這裏有很多僭建物,為甚麼不拆?我說哪裏有呀﹗從前窗外掛了一個向街外伸出的招牌,在二○○三年已經拆掉。」其實整幢大廈很多面積是在符合當年經濟環境圍封出來的。

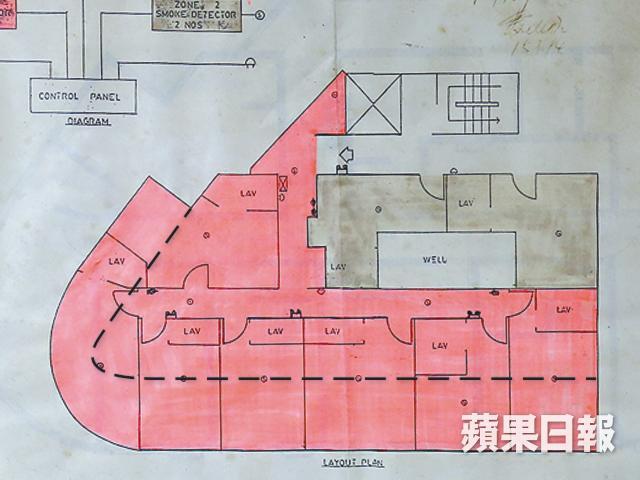

根據美華大廈原來的設計圖,每個單位也有一個大露台。在五六十年代興建的商住大廈,大部份都設露台,它們是搭建並懸空在政府土地的行人路之上,當年政府任發展商興建露台,並沒有要求補地價,原因是這些露台可為行人遮光避雨,有服務大眾之用。按規定,露台不可被圍封成室內空間使用,惟當年人口突增,把露台圍封來增加空間的做法大行其道,政府也只好容忍。因此,那條五角形主力柱實情是單位的外牆位置,「原來入住的客人這麼有見識,我還以為他亂說。」杜嘉麗說。鑑於露台的發水情況嚴重,建築物規例於一九六六年修訂時,加入地盤覆蓋率、容積率及建築面積等規限,將露台圍封增加樓面可用空間的舊式商住大廈不復再。位於街角盡處、五六十年代建成的商住大廈,圍封的露台豐富了大廈的外形,誤打誤撞成為建築特色之一。

街角樓商住兩用

街角樓的獨特外形,全因地盤形狀的立體伸延所致,加上它們位處單邊,沒有其他建築物阻擋,讓它們更顯立體感及吸引力,是五六十年代的建築特式。其實,這些街角樓的正式名稱是綜合用途建築物,即地面和閣樓為商店,中間是住宅,不過住宅單位亦可商住並用。一九五○至五三年朝鮮戰爭,中國因為參戰受到國際貿易制裁,香港作為中國貿易轉口港,經濟不免受到打擊,港英政府銳意發展以國際市場為主的多元製造業。其實在韓戰發生前,第二次世界大戰結束至新中國成立之初,大批勞動力及資金從中國湧到香港,為香港帶來住屋及就業問題,令住宅與工商物業需求急增,商住大廈正好解決當時所需。

灣仔、大角嘴、深水埗及土瓜灣等舊區仍可找到這些特色的街角樓,在灣仔道與莊士敦道交界百米之內,已經可以看到三幢建於五十年代末至六十年代初的街角樓。

美華大廈

地點

:

莊士敦道與灣仔道交界

入伙年份

:

1963年

樓高

:

14層

轉角

:

少於90°

灣仔大樓

地點

:

太和街與灣仔道交界

入伙年份

:

1959年

樓高

:

8層

轉角

:

90°

中匯大樓

地點

:

莊士敦道與灣仔道交界

入伙年份

:

1964年

樓高

:

16層

轉角

:

圓角

記者:黃碧珊

攝影:楊錦文

編輯:黃子卓

美術:吳子豪