這一種南洋風情,在新加坡國立大學裏變得很學術。

東亞研究所外,記者從地道小餐廳往大樓走,遠遠看到一位白髮老先生在大樓另一邊,對着車子的玻璃打點了一下。

轉過身來,是新加坡國立大學東亞研究所所長、香港大學前校長王賡武,西式藍恤衫上有白色幼條子,拿着公事包,一派行政學人步履。他答應記者早上10時接受訪問談李光耀,15分鐘前相遇,來新加坡19年的港大前校長,接受廣東話問好,但訪問堅持要說英語或是國語。

蓋棺論定,那是新加坡沒有李光耀的第一天。研究所綠色校園,深淺密茂,東方心事西方神態,沒有南洋熱帶的隨意與慵懶。它主要研究中國國際關係,政治經濟為主,東亞問題也關心,至於研究香港問題,千多篇論文,大概只有三數篇關於香港。王賡武說,新加坡這所國家級大學,像中國北京大學,實力很強。「這裏是老的大學,新的大學已搬到另一個地方去,看到的更大,3萬多學生。」

聽過學者科學家說,新加坡這些年進步飛躍,擔心香港還停留在政治爭拗會遜色落後。王賡武中國近代史學者的眼光,英國人在亞洲裏建立的這兩個重要港口,從脫離殖民的時間與角色就已經不同。雙城命運,今天,一個國家與一個城巿,格局差異明顯,需要更不一樣。

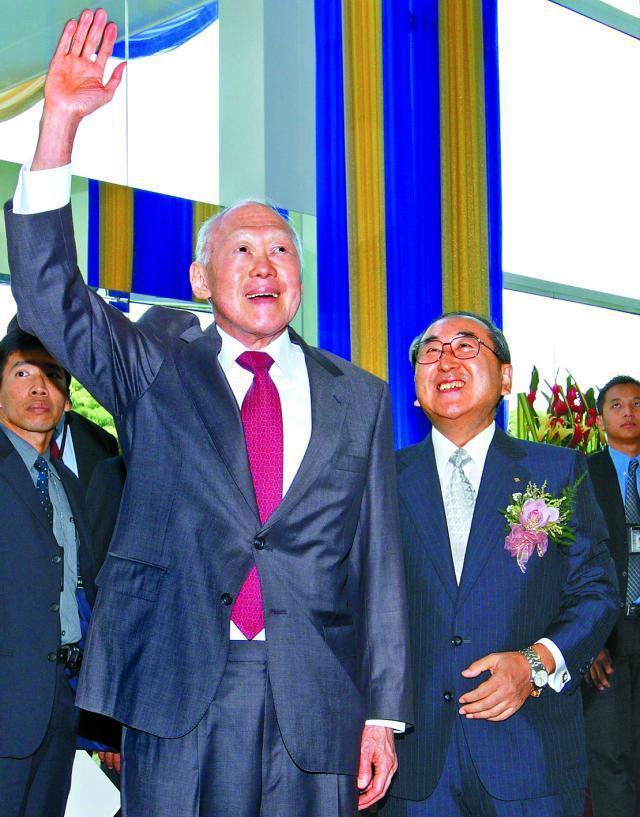

國葬當天,滂沱大雨,翌日研究所不遠的車路旁,還放着巨型李光耀海報照片。王賡武說他年輕時就認識李光耀,「我年紀差不了他多少,今年年底85歲。我1930年生,他1923年生。當時候我們都認識,在馬來西亞的新加坡。」至於甚麼圈子、甚麼形式,他沒細說。「很多,各種圈子各種社群都有。」

「跟他熟不熟,多年有連繫?」記者問。

「沒有,因為我不在新加坡,他一個領袖,忙到不得了,有許多工作,面對的問題、困難多到不得了。」王賡武生在荷蘭殖民地印尼,成長於英屬馬來西亞,與李光耀算是同代人,都曾在英國著名學府讀大學。王賡武得倫敦大學亞非學院博士學位,李光耀則是劍橋大學高材生,後來又修讀法律。戰後反殖民時代1963年馬來西亞脫離英國獨立,1965年新加坡被馬來西亞踢出聯邦,李光耀走上亞洲小國領袖之路。王賡武以歷史學者身份走教育家路線,他不是政治家,但在1967年於吉隆坡參與過成立民政黨。1986年他出任港大校長時,接受《學苑》訪問表示,因為勞工黨分裂,他加入討論新黨政治綱領,但沒有參與活動,草擬政綱另有其人,該黨立場是反對當時馬華公會。

星港去殖民背景不同

王賡武1990至1992年任行政局議員,彭定康上任港督後,他離開行政局。習慣在大局中看亞洲與世界關係的歷史學者,看着新加坡與香港各自有了歷史依歸,從頭再說李光耀曾在香港演繹的雙城記〈A Tale of Two Cities〉,他認為,新加坡與香港以往脫離殖民的背景,根本不同,「英國人在(新加坡),大家可以對付他、反對他,走了之後,你們自己在鬥爭,矛盾更大,這方面香港情況完全不同,很難比較,坦白說,你們也不需要一個李光耀」。

雙城記,20年後又是20年。1992年12月,王賡武以港大校長身份,邀請本身是港大榮譽博士的李光耀擔任傑出講座系列開幕主講嘉賓。事緣李嘉誠剛向港大捐了一大筆款項,校長談及籌劃講座系列時,李嘉誠就提起李光耀。「他們(雙李)好像是蠻好的,互相認識,互相尊敬,常見面。」校長把話題扯到邀請李光耀來港大演說,李嘉誠樂見其成,大學同事商談,想起1970年李光耀來港大領受榮譽博士學位時,以〈A Tale of Two Cities〉為題演說。老校長回憶:「我就寫封信給他,我說你二十年前談這個〈A Tale of Two Cities〉,你願意不願意再來談〈A Tale of Two Cities Revisited〉。啊他也很願意,因為當時大家都很關心香港要回歸了,剛剛又換了這個總督Patten(彭定康)來,他們是認識的,李光耀跟彭定康很熟,在英國政治上很熟,他們都是政治家嘛。」回歸以前,彭定康推行政改鬧得風雨滿城,當年陸佑堂看兩個國際政治魅力家在講台上講述香港人前途,滿校師生學者還有不願進場的學生會代表,學術殿堂,政治交鋒,需要的不是別人相同的意見,而是敢於在不同意見裏,忠於自己。

「有說李光耀每年都來香港看彭定康,你知道嗎?」

「那我不知道,有沒有每年去,我不知道。他們有見面,但意見不同,向來各有各想法。」真正的政治家,舞台上互相攻訐,私底下,又是另一回事。歷史有趣,人可以從發生過的事情各自解釋,這需要眼界。政治像鬼魅,因為我們永遠不知道前面會發生甚麼事情,這需要勇氣。雙城各自的命運,匆匆半世紀了,王賡武一直是旁觀的史家。

「普世價值」來自美英

「兩個版本的雙城記你都聽過,現在又是20多年了,你怎樣看這兩個城巿?」記者問。

「大不相同。那個時候已經不相同,到了90年代,新加坡已經是一個自信很強的國家,獨立了幾十年了,香港還回歸到中國去,不可能獨立,你看這個差距多大?70年代還不那麼清楚,他來的時候,那時又因為Patten來了,有變化的問題,最後的幾年,英國怎樣交代,這個是很好的題目,當時候很有意思。」

當時候李光耀與彭定康爭論殖民地民主發展,王賡武在台下,「我在那裏聽很清楚,李光耀跟彭定康出發點不同……彭定康說,英國人走的時候都是給當地人民主的社會、民主的理想,給他們人權,給他們法律、法治,讓他們建國。李光耀的觀點是,你看結果如何?你留下的地方,有多少是真正民主的國家?其實沒有。印度可能是個例外。」他又提到,有英國人留下來的地方好一些,包括澳洲、新西蘭及加拿大,「緬甸、斯里蘭卡、孟加拉和巴基斯坦又如何?」「所以應該由他們的人民決定?」記者問。

「這個要看時間看環境看領導,這個他們的意願如何?他們的理想如何?他們的要求是甚麼?」非洲的國家及組織,各有小族群,互相殘殺,「你看現在阿爾及利亞怎樣?還有許多,不必談,真是亂到不了。南非多複雜,表面上是民主,所以……」他無奈笑一笑。

當年一個家長式獨裁亞洲小龍領袖跟英國香港殖民總督爭論香港應如何走一條民主路,現在香港回歸十幾年又是另外一個階段,「另外一回,下一回了」。

「沒有李光耀的新加坡會怎麼樣?」記者問。「大家都在問。我想基本上建立起來的體制不會太大變化,哪些人去管,這就很難說,會有變化,新的挑戰要怎麼處理去、應付去,這要看新的領導。」他認為,最重要,新加坡到底是個法治社會,「新加坡法律跟香港法律基本一樣,差不多,有些時候是嚴格一點,有些時候是比較寬鬆,基本上是英國傳統下來的,還是英國的法律,跟中國共產黨在法治之上,這裏絕對不可能」。

如他所說,香港回歸時,已經是個有中國及世界成熟經濟體支撐的國際城巿,今天,香港人需要甚麼?新加坡已經沒有李光耀,而香港過去與現在,都不需要一個李光耀。北京認為香港可以用李光耀式獨裁管治而繼續富強,這是一種政治的看法。李光耀式獨裁管治在香港行得通嗎?王賡武前天在電郵回應,語重心長:「香港不需要一位國家領袖,這個開放城巿需要的,是一些深愛及明白她的人,令她成為中國更重要部份,叫大陸人欽佩與尊重。」

從那天在王賡武新加坡辦公室起,就非單向聽故事,不停思考不停提問不停得到答案。歷史學者談我們走過的歷史與將來,活生生的觀點,有幾代人煥發的神采。

他在新加坡19年,從來沒有感覺不自由,但他也相信,香港人來新加坡生活,一定會不習慣。兩地人對自由的期望並不相同。至於李光耀是不是背棄盟友的獨裁者,他也不妄下判斷。「說他獨裁者,這變成一個人,他那個時候不是一個人,是一批人,都是有相當教育背景,都是大學畢業知識分子,官員也都是有相當學術背景裏的人。」

「用歷史評斷,他的做法對還是不對?」

「坦白說,歷史裏頭,基本如此:成者為王,敗者為寇,這是中國的傳統,對不對是另外一個問題。」他看現代史裏亞洲爭取民主的方法各有不同,「那個設標準?你看各個國家有甚麼標準?」

「按普世價值?」記者說。

「沒有普世價值,只有西方的,只有美國的、英國的。」

「美英普世價值是對還是不對?」

「在英國美國來講是非常適合的,是他們發展、演變出來,從他們的政治需要建立,完全適合他們使用,是不停幾百年的各種爭論,而且戰爭很厲害,你看美國的內戰多慘,幾百萬人死,歐洲打了多少時間?幾百年不停鬥爭,為了甚麼?其實為了國家與人民之間的關係,不停的想法,各種矛盾,民主矛盾,宗教矛盾,政治矛盾,打了幾百年,一直在進步,不停進步,演變出一個民主自由的社會,非常辛苦的一條路。但你不能說把他抄着來就成,不自然,一點都不自然。」

「你是歷史學家,我們明白(要民主)是很辛苦很危險,但要是你限制我們的話語權,我們也感覺很辛苦,怎麼辦?」

「所以要經過相當的討論,相當的競爭、鬥爭。避免不了,要爭論,現在文明一點,不需要互相殘殺,可以爭論,應該爭論,但爭論不是說,你一定要接受我的觀點,不接受我的觀點,我就要罵你要打你。」「但是李光耀這個做法對嗎?你不接受我的觀點就要關押你。」

「當時,從他的觀點,他不這樣做,新加坡不能生存。」但現在看李光耀的歷史說話片段,香港人會感覺不能接受。

“We have to lock up people, without trial, whether they are communists, whether they are language chauvinists, whether they are religious extremists. If you don't do that, the country would be in ruins.”

為生存或要不擇手段

王賡武也是研究海外華人的權威,他會從李光耀國族身份處境去分析。「他們幾百年的啦,這邊華裔,在東南亞成長,他們唯一的家就在這裏,他不可能回中國,根本中國沒有家、沒有關係,他們已經是本地人。」他說,香港人是沒有這個感覺的,「香港人有自由的選擇,他可以回中國,留在香港,再到東南亞去,到美國,到澳洲,到現在為止,還有選擇,新加坡這一批華人,簡直沒有選擇。」

為了家去爭取獨立爭取權利,能夠維持、能夠生存,可能要不擇手段,也是生死的問題。「這個社會百分之七十五是華人,外面兩邊都是馬來族不同宗教,不同語言,而且非常妒忌華人的經濟力量,再加上冷戰時期,從他們看,華人多半是共產黨,中國是共產黨,冷戰令整個共產黨南移過來,反共產黨的人,對這個華人的看法是雙重的,一方是恨你華人,不同的文化不同經濟力量,再一方面是共產黨,危險不危險?客觀的講,危險不危險?當時是如此,我有這感覺,我在吉隆坡就有這感覺,我知道馬來朋友們一看你們中國人、華人,很可能是共產黨、不然就是發財的資本家,對我們都有經濟危機,所以這種矛盾不是很危險嗎?」

時勢不同,要求不同,獨裁不獨裁,現實與理想是矛盾的。「如果從我的政治出發點看,所有的領導人一定要人民選出才是正統,那麼世界上獨裁的人太多了,是不是?」他也認為政治上的說話權、選舉權是應該的,他也支持民主,「我希望全世界民主化,這是應該的,向來如此,從小就是如此,總的趨勢整個人類都朝這方向走。」

研究20世紀以來的中國政治與外交,了解百年興衰,六四時候,他同情學生。「你是在一個演講會上面流眼淚是嗎?」他望着記者,閃過複雜的眼神。

「是有這回事情,所以這個很自然,情況不同,所以不是一個人的問題,是整個亞洲那麼大的變化,100多年了,中國從19世紀,可以說最少從19世紀末清朝垮掉以後,中華民國怎樣建國,怎樣建立共和國這問題已經很嚴重,中國人不聰明嗎?」

移民身份不會回中國

從新加坡獨立到香港回歸,王賡武都似在旁觀,中國像是別人的國家。像他這樣年紀的歷史學者,太明白國籍、歷史、文化、宗教都是複雜的,而人也複雜,身份多重。「我跟我夫人結婚的時候有這一句話,她也同意,我們在甚麼地方,就是我們的家。」王賡武父母在中國出生,他則生在印尼,夫人生於上海,小時候移民,而且不停的移民。

「有沒有飄泊的感覺?」

「也不能說,我在任何地方,我都盡量的認同這個地方,我知道現在這裏就是我的家。」

他認同中華文化,好的地方壞的地方他都了解清楚,「這些我下過一點工夫,多少能夠明白」。夢醒思鄉,渴望回到自己的地方,不屬於他這一種華人,「沒有這樣的地方,已經沒有了,而且到我這個年紀已經不在乎」。心裏也不會感覺不踏實,「因為我出生是移民、華僑,後來就不成華僑,沒有國籍不算華僑,我不是僑居在外,因為我根本不會回中國」。兒女全在別的國家,他們的中華文化成份,已經跟他不同。「我只要求他們要有良心,做好人,做好公民,在甚麼地方都好,做好的爸爸,好的丈夫,好的太太,做好人就是了,這也是中華文化傳統。」3個孩子都50多歲了,4個孫兒大學畢業。家人的關係很好,所以,他也特別欣賞李光耀一家人的關係。「你認識他家人和李顯龍?」

「都認識,但認識而已。他認識的人太多了,他家是一個非常美滿的家,家裏父子關係很好,一家都很孝順,其實從傳統中國人來看,是相當好的榜樣。」

「我們都看李光耀是個強人,他妻子去世幾年,還是一樣強人本色?」

「一直是,人是不變的。(他笑)但他心裏寂寞,傷感,完全可以了解,而且非常的同情,幾十年的同伴,非常愛護的同伴,想起來,很不容易的,他們這種非常緊張的情況之下,一直活在那麼美滿的家庭生活。」王賡武1968年至到澳洲國立大學任太平洋研究院院長,1959年至1996年一直不在新加坡。以往不時在某些場合,遠遠的看到李光耀與夫人一起。

記者曾到李光耀歐思禮路(Roxley Road)舊居一趟,紅磚瓦頂,錫蘭仍有不少這種殖民小屋。建國總理舊居比旁邊屋子稍舊,輕風半熱半涼,沿路飄落花樹紫色枯瓣,像半世紀的前世今生。有司機說,走這條路不可以多過三趟。回頭走第二趟時,除大門兩旁守衞,又看出第3個士兵在綠樹圍欄裏盯着外面的人。

生前死後,有李光耀硂沒李光耀的新加坡,一樣在自由裏感覺拘束。

撰文:冼麗婷

攝影:羅君豪