【親子籽:揀啱童書】

上課鐘聲響起,那不是叮噹叮噹,而是百老匯歌劇「仙樂飄飄處處聞」裏的一曲「Edelweiss(小白花)」。這裏是位於屯門的鄉師自然學校,一家大隱隱於巿的村校,有很多梯級,也有很多蚊子,午餐吃素,不穿校服。學生赤腳就跑,開口就喊。記者闖入了本港主流教育制度的禁區,入廟拜神,入屋要叫人,眼前的老師叫「白鷺」,八個等聽故事的學生,計有「小翠鳥」、「羅漢松」、「小麋鹿」等等。學校裏每人都喊「自然名」,名字是一種祝福,也是一種理念。

記者幾年前曾到訪該校,當時有孩子給我取名「白天鵝」,這天我便如此自我介紹,卻遭眼前的學生一致否決。大概小孩的眼睛最雪亮,有人直言:「你叫樹葉吧!」記者不服上訴,最後一眾娃兒同意叫我「洛神花」。

老師「白鷺」要講的童書,也有它的書名,叫做「只有一個學生的學校」。孩子甫聽到名字,就嚷道:「好悶啊,一定不開心。」、「冇人同佢玩!」、「老師掛住做野,唔得閒同佢哋玩!」能夠感受寂寞,是一種同理心。

故事提及新學年開始,學校卻只收到一個女生。老師們焦急了,怕飯碗不保,遂大吵起來。他們都大嚷自己旳專科才是知識的本源,各自向唯一的女生發功,強灌孩子學習。

看在眼裏,老師是怪獸,學校是牢籠,她逃學了,跑到街上探險,途中遇上花王、廚師,小狗和圖書館阿姨;從他們身上,女孩看到花花世界、燒了一鍋熱湯、玩得一身泥斑,最後她靜靜的坐在圖書館裏,創作了自己的第一本圖書。

這群怪獸老師尋遍了大街小巷,竟然在圖書館裏找回曠課的學生;他們翻開女孩寫的書,驚訝她自學了一些老師們還不懂的知識,他們甚至發現,在這個學生的筆下,老師原來是一群吵吵鬧鬧的怪獸。

故事裏的大人最後在學校辦了一場派對,語文老師負責焗麵包,美術老師在獻唱,數學老師砌了木頭汽車,歷史老師縫了小手帕,地理老師玩一套魔術,音樂老師揮筆畫畫,自然科和體育科老師則合力蓋了一間小樹屋。他們要答謝全校唯一的學生,讓老師上了一節教育課。「白鷺」老師說:「教育的主體究竟是誰?是學生,而不是老師。但我們總是站在大人的立場去餵學生,而不是看他們是否好好吸收了。」

非典型老師 推動非典型教育

「白鷺」老師任教的這所自然學校,八年前才成立,前身是一個自然協會,由同一個嚮往綠色生活和教育的團隊組成大部份都是昔日村校的老師。也是由零星幾個學生教起,老師則是一群決意改寫本港教育制度的人,說白一點就是「非主流」或者「非典型」。學生至今有八十人,是私立小學所以不怕殺校。「白鷺」和她的丈夫「海星」,由那時開始一路走來,兩人同為該校老師,現在兩個女兒也在學校就讀。

教育可以是一場革命的開始,也可以是一個守舊的循環。香港的教育理念都推學生成為主流裏的核心,要搖旗當一個「非典」需要更大勇氣。問白鷺「非典」學生日後如何走入典型社會,她說了一個例子:「有升上中學的學生回來探望我們,會說學校旅行竟然去BBQ,同學都噴蚊怕水。他們就算改變不了,但自己明白燒烤肉類緣何導致地球暖化,而且會用香茅油驅蚊,而不是蚊怕水。」

《魔法親親》

小浣熊奇奇要上學了,他站在森林邊哭泣,對浣熊媽媽說:「我不想上學,我想和你留在家裏,跟我的朋友玩遊戲,玩我的玩具,看我的書……」浣熊媽咪看見兒子害怕,於是拉起兒子的手,輕輕地在他的手掌,送他一個魔法親親,幫他度過陌生及擔心的上學日。奇怪地媽媽的吻好像貫穿他的手,溫暖了整個心,而這個親親更不會因為洗手而淡去,讓他再學校也感受到媽媽的愛。

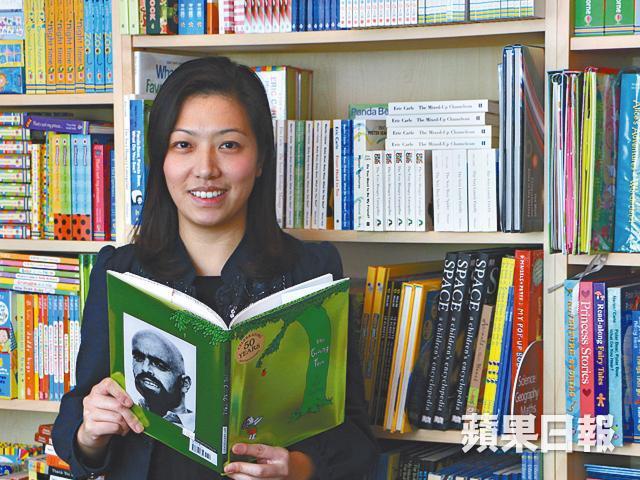

譚再思Joyce

兒童圖書書店創辦人

「許許多多小孩第一次上學都不是很順利,因為不習慣轉變。孩子上學哭泣,不一定是幼兒園有任何令他討厭的東西,其實分離焦慮才是主因,閱讀這本繪本可以讓家長學習面對和處理小孩分離焦慮情緒,而這本繪本現在已經是美國大多數幼兒園新生入學第一天一定要講的故事。」

《米爺爺學認字》

米爺爺會築木頭籬笆、做木工,也會種出漂亮可口的蔬果,可是他不會認字。有一天米爺爺跟米奶奶和弟弟說,他想去學認字,弟弟卻說他年紀那麼大了,為何還要去讀書。然而米爺爺開始跟着小朋友一起去上學,他一邊學認字,一邊說故事給小朋友聽,他努力不懈的好學精神,不但讓自己的學習充滿樂趣,更感動了米奶奶,最後竟讓米奶奶也開始心動,想要學認字。

張王淑蕙Apple

德慧文化繪本生命閱讀項目顧問

我們現在常常說終生學習,學習是不分年紀的事,在科技日新月異的現代,明天永遠有我們不知道的事、不知如何運用的科技。學習是種容易感染人的情緒,沒有哪一種學習太遲,也沒有哪一個年紀是不能再學習的,只要願意,新的學習都能引領人的生命進入另一個視野的。