【文化籽:周末藝遊】

城市,承載着的文化及生活現象,可以透過畫作、相片和影片展現出來。

香港年輕水彩畫家謝樂柔,把對城市的感受轉化為一幅幅水彩風景;北韓長期閉關鎖國,大大吸引了圍城外的人的關注,英國攝影師Nick Danziger在北韓多個城市拍攝當地人與事,精選作品正在香港展出;而M+博物館,則放映流動影像來探討當代移民現象。

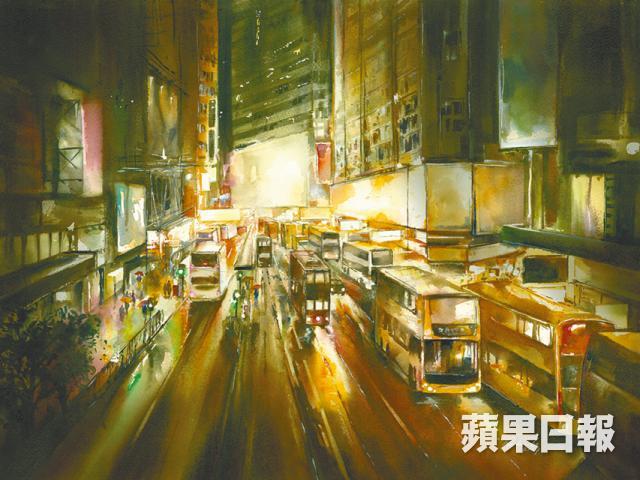

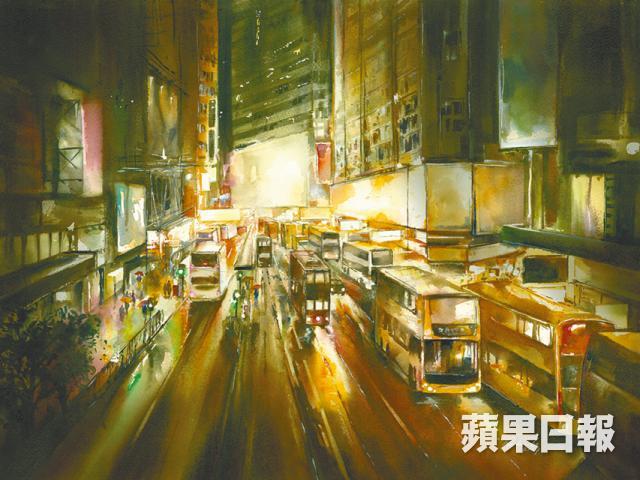

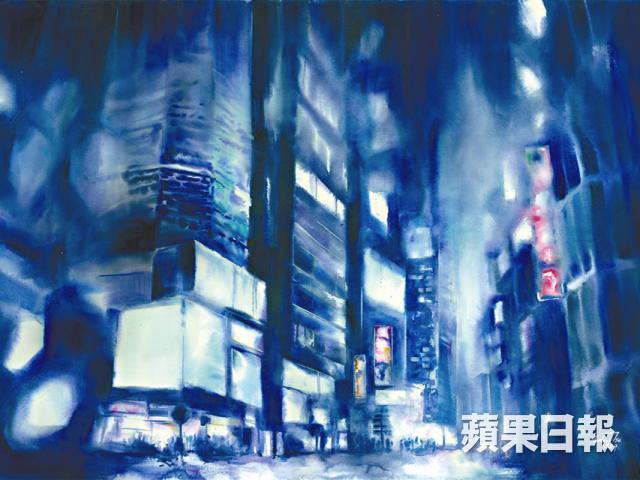

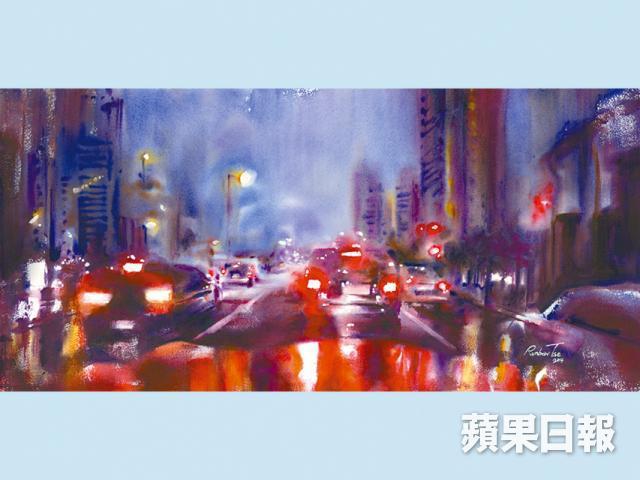

水彩城市 印象派光影

上月中參觀亞洲當代藝術展,在酒店某展館收到一本月曆,更確切地說應該是畫冊月曆,畫冊滿是一幅幅熟悉的香港街景水彩畫。它不像傳統水彩畫,反而有種電影質感,色調時而暖和時而冷峻,隨手翻着,感覺像觀賞一部港產片。

後來得知,繪製畫冊的人叫謝樂柔(Rainbow),今年十八歲,就讀啟新書院。故事老生常談,小時候喜歡畫畫,有次參加寫生活動,發覺夜景照片很迷人,於是開始畫夜景。最初畫油畫及塑膠彩畫等,三年前開始畫水彩畫,延續城市風景主題。「香港是我成長地方,也是我靈感泉源,尤其建築物和街燈,我很喜歡光線的變化。」自小受迪士尼及彼思動畫影響,有時她也會利用電腦拼湊實景來構圖,再畫成水彩畫,而印象派油畫的用色及對光線變化的拿揑也使她大為着迷。「我喜歡莫奈,他的油畫不像實景,更像是在體驗當下的感覺,我的水彩畫就是想捕捉這種感覺。」這感覺呈現在水彩畫,以色調與光影去表達,「水彩較淺色,畫夜景要畫很多層才有深色效果;光位則要留白,如果稍微深色便不能回頭……」在她看來,色調、情景背後其實是一個個城市故事。

展覽

「Journey to Places」謝樂柔水彩作品展

展期:即日至4月20日

地點:海港城海洋中心二階207號舖海港城·美術館

生活點滴 北韓攝影展

數年前,美國《洛杉磯時報》記者Barbara Demick描寫脫北者生活的報道文學作品《我們最幸福:北韓人民的真實生活》讓世人得以一窺北韓人民生活,不過由於北韓政府對訊息及新聞的控制,外界對北韓的印象始終很陌生,因此也產生了很多想像。電影《刺殺金正恩》噱頭遠多於真實,兩年前香港亞洲電影節也播過北韓喜劇片《小金同志想要飛》。

北韓並不是能輕易踏足的國度,英國攝影師Nick Danziger在北韓政府機構的協助下,得以在國境內多個城市拍攝,捕捉當地人的生活點滴,學生、農民、軍人、女子等,還原北韓人平凡而真實的生活。攝影師及其團隊在北韓期間共拍攝七千張照片,精選當中八十多幅作為是次展覽作品。

展覽

「越界——北韓的人與地」攝影展

時間:即日起至4月28日

地點:香港藝術中心三樓實驗畫廊及賽馬會展廊

流動影像 探討移民現象

影像建構世界,世界由流動畫面組合而成,以影像作為連繫現實與虛幻之間的媒介,感覺來得更親切、深刻和震撼。M+視覺文化博物館項目「M+進行:流動的影像」,正是由香港電影文化出發,把流動影像延伸至視覺藝術、攝影、裝置等視覺文化範疇,讓人透過流動影像,看到藝術世界的多樣與真實。

展覽主題為移民與遷徙,借用八九十年代以香港移民潮為題材的電影片段,透過影像重現與想像不同年代的移民潮。其中,我對英國影像藝術家Isaac Julien作品《萬重浪》尤其深刻,靈感來自二○○四年英國莫克姆灣二十多名中國籍海貝採集工人集體遇難的事件,藝術家以非法外勞紀錄片、中國歷史與神話、虛構情節三種電影片段交織成故事,三個沒有關聯的畫面同時播放,乍看覺得抽象難明;細味不難發現交錯影像所帶出的啟示很耐人尋味。

展覽

「M+進行:流動的影像」展覽

日期:即日起至4月26日

地點:銅鑼灣金朝陽中心二期、土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村

記者:劉東佩、王秋婷

編輯:陳漢榮

美術:房 雍