【親子籽:教養之道】

家長怕孩子輸在起跑線上,不惜豪花幾萬元報名參加遊學團,希望他們增加閱歷、擴闊眼界。但就算你去過美加歐洲,走過很遠去地球的另一邊,但可能從沒有帶小孩去過尖沙嘴重慶大廈,體驗僅咫尺之遙的異地文化。

結合旅行和教育的志願團體「文化交遊」,與親子群組「綠腳丫」合辦一個名為「多元文化交流團」的活動系列,這次便走入尖沙嘴,認識當區少數族裔的生活及文化,不用逾萬元的機票住宿,有時也能擴闊眼界。

穿過熙來攘往的彌敦道 ,一同走進重慶大廈,五至十歲的小朋友開始他們的探索旅程。來到陌生的地方,他們看見很多比自己高大的人士,有些膚色較黑,有些鼻子特別高,聽着不熟悉的語言,數十對眼睛四處張望觀察,最後來到一個狹小的閘門,門牌上有一隻銜着橄欖枝的白鴿圖案。

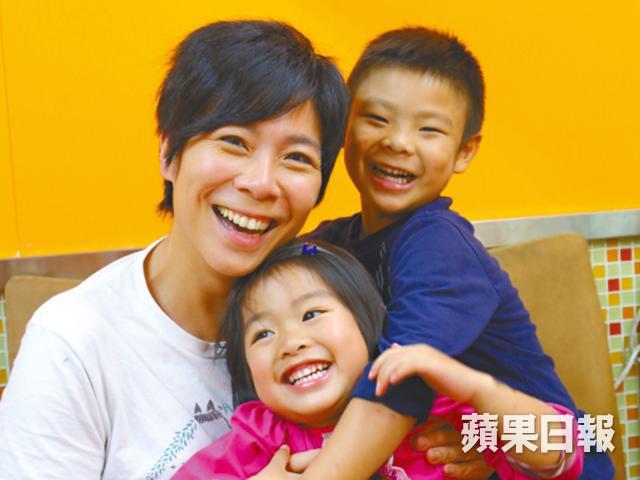

一位笑容可掬的非洲朋友帶領我們進入室內坐下,這裏是基督教勵行會,主要幫助貧困、弱勢、流離失所等的社群及被遺棄兒童,而重慶大廈的中心則提供難民及尋求庇護人士的服務。中心佈置簡約,空盪盪的幾乎只得一部電視機,小朋友乖乖坐下,那位非洲朋友便隨即以英語講解難民在港的情況。對大人來說也是新鮮事,更何況是小孩?不過他們難以理解別國孩童因遇上窘境,如戰亂、種族問題、宗教衝突、政治迫害而離鄉別井,直至播放兒童版本的幻燈片,講述女孩Sarah原本在非洲快樂地生活,卻因戰亂而來港居住,不過即使來到繁華和平的香港,她亦要面對言語不通、政府援助資源少等問題,小朋友隨即能身同感受。交流團團友袁媽媽說:「我和囡囡也是第一次這麼清楚地知道香港難民的處境。我覺得不一定要講政治迫害等複雜原因,只要告訴他們那些少數族裔回不了家。小朋友的同理心會令他們想想,自己每天有家可回,為何他們不可能呢?」

西非飲食文化 不用餐具

「咖喱有兩種!一種是甜的,另一種是辣的!」十歲的團員一信說。行程到了最後一站,大小腳丫精神一振,皆因香噴噴的咖喱、paratha等中東菜刺激着大家味蕾。他們狼吞虎嚥嚐過一桌子的中東菜,如印度咖喱雞、biryani、炸春卷後,來自西非的朋友Sogo與他們聊天。他說:「我們食飯時是男女分開的,不用任何工具協助,所以要洗乾淨雙手。我們會煮一大碟,不會細分,這是表示我們是一體的,象徵團結。」Sogo沒有分享他的故事便離去,卻讓大家更了解不同的飲食文化。一信在此遊前未曾接觸過非洲人,他笑說:「他們的皮膚有點黑,我沒有他們的那麼黑,可能是因為我沒有曬足夠的太陽吧?不過我在想是因為曬太陽,還是他們的皮膚本身就是這樣。」直至行程結束,徐媽媽沒有解釋黑皮膚之謎,她決定由他自尋答案。在放眼世界前,不如先認識香港自家的不同文化,帶孩子看看我們周圍的人與事,大概才是踏出起跑線的第一步。

參觀清真寺 小朋友滾地

除了在重慶大廈遊走外,我們亦走進九龍公園的清真寺參觀。先在正門脫下鞋子,來自台灣的王教長在地下的禮拜殿說出回教的由來、規條後,便帶領我們前往另一個更寬闊的主禮拜殿。那裏鋪滿地氈,不設座位,四周由大理石造成的通花牆可讓室內空氣流通及引進自然光,感覺一點也不悶熱。小朋友看見一大片地氈後,便立即在地氈上滾來滾去;相反,家長們則對回教仍有很多疑問,不斷與王教長交流,當中最為有趣的是兩個宗教的比較,有團友詢問人是否如基督教所說「人是有原罪」,王教長則回答:「在我們而言,並無原罪,如對戒律明知故犯,並拒絕悔改則是一種罪過。」

後記

要令小朋友對第三世界兒童的生活有初步了解,是困難及抽象的,不妨與子女共讀《謊言的故事?》。繪本講述夢想做畫家並住在韓國的索利,他偶然得知住在吉爾吉斯坦的夏山每天在地底搬炭;烏干達的奇札富在貧瘠的地方感染瘧疾;剛果九歲的卡拉米被帶往戰場,三年後,卻因戰爭的衝擊而患上精神病。索利知道那些孩子的生活與自己有天壤之別後,難以置信,甚至認為這一切只不過是謊言。不只是遙遠的國度,讓小孩了解即使同是身處在香港、甚至地球村的「鄰居」每天正面對嚴峻的社會和經濟困境,使他們學習關心身邊的人和事,知道陌生的現實環境後,再了解不同社群的文化背景,這便是擴闊視野及認知世界的重要一小步,嘗試在自己的社區實踐吧。