【旅遊籽:假日散心】

一碗豆腐花,黃豆、山水加柴火,獨市於西貢嶂上的荒山野嶺,高掛山上,低價出售,十二蚊,小販也賣不到的價錢。明明別無他選之下,二十蚊都會食,卻是出自三十幾年老字號。

山客匆匆過,例必坐一坐。一碗豆腐花,成為旅途上歇腳的理由,其實也是打開古村失落辛酸史的門匙。豆腐花白滑豆味濃,但在味道以外,其實可以吃出更多。

嶂上是西貢一個小小的高原,高三百多米,是多條行山徑的交滙之地,也是熱門的露營地點。識途的行山客對嶂上許林士多都不會陌生,每次路過總會停下補給歇歇腳,買罐汽水或飲支豆漿,食碗餐蛋麵或吃一碗山水豆腐花,是高山旅途上一個重要驛站。

士多開業三十多年,由許林老先生開設,他十多年前告老還鄉,次子許毅文本來從事模具生產,一方面見廠房北遷,前景暗淡,另一方面不忍聾啞的母親獨留山上經營士多,十五年前毅然辭掉工作上山接手父業,自此每周有一半時間居於山上,其餘時間與太太和兒子在市區居住。每逢周五或假期前夕,許毅文都會上山,為周末開舖作準備。我和攝影師與他相約在西貢市中心,隨他上山度宿一宵。

黃豆 兩肩挑起

四十八歲的許毅文衣着樸素,T恤牛仔褲加一對「白飯魚」,是標準的上山裝束,「上山前要先入貨,汽水啤酒油鹽糖,還有黃豆,都在這家陳裕合入貨,老闆睇住我大,從前阿爸在這裏買雞料豬料,大家相熟,還可以賒數。」許毅文自小在山上長大,雖居於山上,跟部份市中心的商戶也算老街坊,包括雜貨舖老闆陳裕合,和在天后廟旁賣生果的英姐,都是每周他上山前的入貨點。

嶂上是個四通八達的地方,東往北潭凹,西往水浪窩,南往大網仔,北往榕樹澳,所以上山的路也有好幾條,最容易的,是高塘。私家車直駛登山口,卸下幾箱啤酒汽水,還有麻布袋內四十五公斤黃豆,要一次過搬上山嗎?「山口不遠處有個綠色大木箱,阿爸做的,已用了幾廿年,物資先存放箱內,分幾次上山,有時一天走三四回。」大包黃豆分成四個小袋,每包十公斤多一點,上山不靠背包,用擔挑,「十歲八歲就開始搬貨了,阿爸每次逐點加重,十幾歲已經可以搬四盤汽水一條氣返到屋企。」高塘上嶂上的路不斜、易行,還有林蔭擋太陽,輕裝上陣四十五分鐘可到嶂上,挑着廿幾公斤黃豆呢?「五十分鐘吧!」

我肩上的背包載着營具,比擔挑輕一點,望着許生輕鬆自在的身影,我大膽提議:「不如交換揹?」「好,冇問題的。」他欣然接受。我擔挑上肩,提起,以為只是需要力量,不料重物離地開始搖晃,身體隨之左搖右擺,原來還講究平衡的功夫,在崎嶇不平的山路上步步為營。擔挑重量集中右肩,雖有軟墊,還是會痛。我堅持,堅持了五分鐘,還是把擔挑交回給許生,他說:「已不錯了,其實背包我也揹不慣。」長年累月用擔挑,背上早有枕肉,「歷練得來的,不痛了,沒有知覺,冇問題的。」

「冇問題的」是許毅文的口頭禪,由最初在電話中約訪問已經發現,在上山途中說了不下廿次,無論面對肩上的重擔,抑或時好時壞的生意,還是我們因拍攝對他提出的要求,很多事在他眼中,都是「冇問題的」。

父親 毅力驚人

母親身體不好,早年已落山生活,自此許毅文成為山上唯一居民,群山綠樹青草地,許林士多和旁邊的矮房是僅餘有人氣的建築物,寥寥落落,誰想到以前是條熱鬧的農村,「嶂上其實是一條村,我小時候這裏有廿幾卅戶人,家家戶戶養豬養牛養雞,四處都是種稻米蔬菜甘蔗的梯田,非常熱鬧。」爸爸許林是開平人,來港後經朋友介紹來到嶂上開墾田地耕種定居,出名努力過人,在六十年代曾日以繼夜獨力挖出比籃球場還要大的魚塘,再老遠跑到元朗取魚苗帶到山上養,還不時上山採摘草藥拿到城中去賣,無所不用其極,但求養活一家五口。

一九八○年,山上已駁了電、通了電話,但無阻下山潮,村民紛紛下山移居城中,農村沒落,許林仍在,行山客獻計提議經營士多服務遊客,起初只賣飲品及簡單食物,後來許林想到,既然有山水,何不做豆腐花,於是到城裏四出討教豆腐花做法,在山上反覆實驗,不下五六十桶失敗作之後,終鑽研出合適的份量和時間。豆腐花應市,口碑甚好,從此成為嶂上名物。因為士多,因為豆腐花,才能保住嶂上村唯一一戶人家。

山裏長大的人,有種處變不驚的冷靜,有種一見如故的熱情。許毅文自小在山上生活,慣了刻苦,挑貨上山,上山劈柴,甚至十多年前搭建新士多,全部一手包辦,連建築鋼材也憑一己之力逐點搬上山。他常說「自己讀書唔叻」,卻有無比毅力。父親傳授做豆腐花之法,自己加以改良,結果青出於藍,做出更好口感。由挑豆上山,到連夜浸豆,翌日晨早磨豆煮漿製豆花,繁鎖工序,一周只做一兩次,而且獨市經營,每碗只賣十二蚊,「唔好講到我好偉大,我都賺錢,不過唔係賺大錢,夠兩餐就好。」汽水只賣十蚊罐,屋企樓下茶餐廳都未必可以,卻出現在荒山野嶺,就在你上山旅途中汗流浹背幾乎灑淚時。這天我在山上過夜,許毅文竟然一早預備了火鍋食材招待,就在那擔挑的一端隨我們上山,我慚愧,他說:「難得有人陪我食飯嘛。」

舊居 陳設未變

翌日八時,許毅文早已換上水靴,一副入廚房工作的模樣在準備柴火製作豆花。周末,人來得早,未夠十時,豆花才剛凝固,山客已陸續來到,可樂豆漿豆腐花,魚蛋燒賣公仔麵,都是最受歡迎的山客恩物。許毅文大部份時間都是一人顧店,這邊廂豆花剛做起,那邊廂客人要碗餐蛋麵,轉身埋爐煎餐肉至半熟,身後傳來一聲:「兩碗熱豆花唔該。」在半熟與全熟之間又轉身去裝豆花……這是每個周末都上演的獨腳戲,忙得他以「與時間競賽」形容,因山客一過最快都要下周再會,而且一周只做兩天生意,山客又集中在中午到達,所以他寧願忙,做得幾多得幾多。下午二時許,才有空煮個麵自己食,「今日大霧,人不算多,天氣轉熱,踏入淡季,人就更少了。」說來淡然,沒有抱怨的意思。

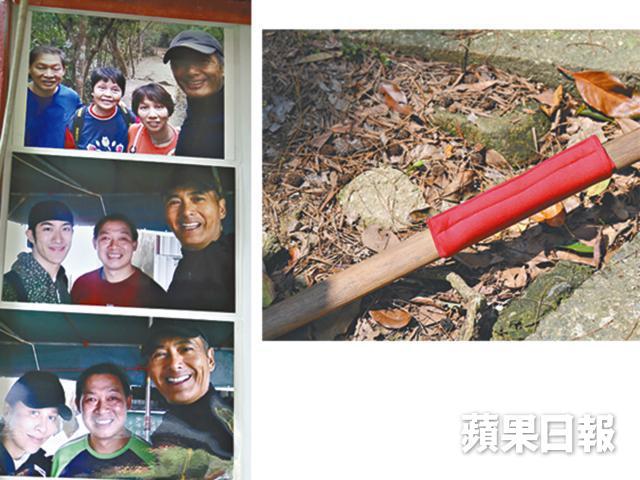

士多旁邊是許林留下的舊居,也是許毅文的老家,在山上的日子,他還是在老家閣樓留宿。屋內陳設似乎沒變,老照片掛在斑駁的牆上,牆身已剝落了不少,「有考慮過修葺一下嗎?」「怕修葺了小孩未必回來。」「有想過讓孩子接手士多嗎?」「隨他喜歡,始終是鄉下地方。」「士多會做到何時?」「哈哈,不知道,大概做到自己再挑不起擔挑上山吧。」

上山製豆花

採訪了兩日一夜,除了見證許毅文如何用擔挑將貨搬上山,也記錄了他如何製豆花。

太子爺變五個小孩的校長

在許林士多旁邊沿小路進不遠,有一所村校,而士多門前的草地,原來是學校從前的遊樂場,兩個給孩子玩耍的鋼架還擱在一旁。許毅文領着路說:「這是我小學畢業的地方,村裏的孩子都在這裏讀書,但村民越來越少,學生也越來越少,到我讀書時,學校只得五個學生。」村校由殖民地政府所建,據說當時英軍有一「騾仔隊」,負責運送建材上山。說起在村校讀書的日子,許毅文經常提起關校長,「我讀書唔叻,但關校長經常說我是他的高足。」

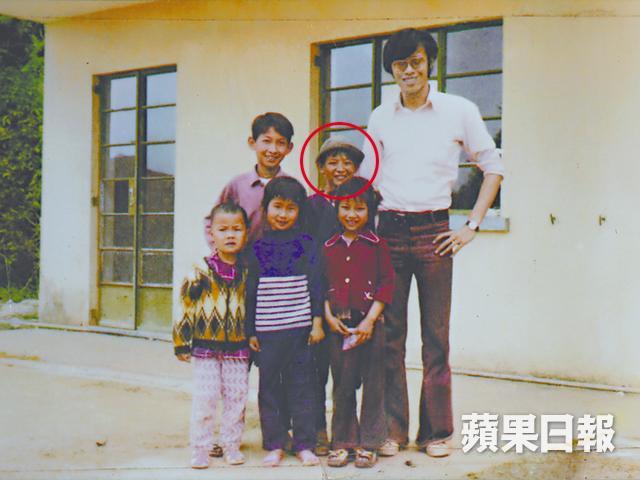

關振偉本來是酒樓太子爺,偏偏選擇教書,二十一歲被當時的教育署派到嶂上的博愛公立學校任教,架一副太陽眼鏡,穿一條喇叭褲,一身潮look從榕樹澳天梯來到嶂上,辛苦過後豁然開朗,村民奉茶、贈番石榴,一片桃花源的風景,結果他決定接受委派到任村校,成為更早的「五個小孩的校長」,「當時村校一腳踢,既是老師又是校長,打掃維修亦一手包辦。課堂採複式教學,即是同一課室之中有多個班級,一行一級,有些即場做功課,有些在上課,輪流教。」

學生畢業,人去校空,村校於一九八一年關閉,關校長亦下山。由於在山上留宿的日子與許林一家搭食,因此相熟,到今天仍然不時見面互相聯絡。山上任教的日子成為自己最難忘的一段往事,也成為香港村校歷史的見證。

部份圖片由受訪者提供

記者:曾冠輝

攝影:林栢鈞、陳永威

編輯:劉健華

美術:黃創泰