【專題籽:胚芽故事】

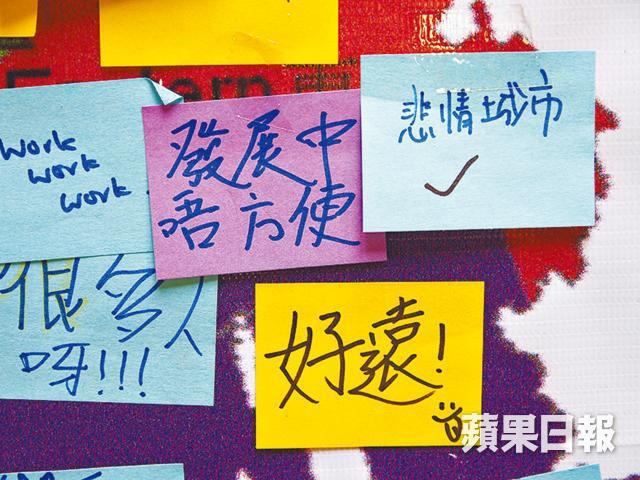

天水圍,若然沒有二○○六年林鄭一句「悲情城市」,圍城居民也不致於憤憤不平,要求平反,而九十後屋邨仔衝上雲霄的故事,也不會成為焦點。不過,居民的真實生活不會寫在臉上,眼前四朵「金花」,人約黃昏後,也有「女人仔」的憂愁。溫情故事,像輕鐵路軌,雖短但值得回味,今生今世天水圍,就是這般模樣。

夢姨:享受收成期

八十年代,天水圍是一條圍村,填平魚塘發展後,濕地開始承載喜與悲。九十年代,南部發展公屋、居屋,接收大部份未能趕上時代買細價樓的「遺民」,社區設施不足、與新移民困獸鬥,加上接連的倫常慘劇,最終被標籤為「悲情城市」。今天,圍城人口三十萬,如果有傷口的話,也只剩下瘡疤,日與夜雖登上銀幕,但人生畢竟不是戲,日子還得自己過。

六十三歲的夢姨住天水圍廿一年,開懷大笑的她習太極快廿年,功架十足。問君能有幾多愁,她說一袋葱絲上枱頭,摸摸女兒額頭已足夠。回想一九九四年大年初五,她剛取得天瑞邨鎖匙,滿懷希望上樓。原本與丈夫住元朗圍村,地方狹小,為女兒着想不得不搬。上樓未夠一年,誕下細女,多了新生命,四口子靠一個豬肉檔生活,豬肉佬與豬肉婆,手起刀落,原本沒有憂愁。當年天水圍悲情的,是二奶潮,夢姨說:「我住的那一層,十六戶有七戶離婚,天水圍近內地,老公北上包二奶好易,有個七十歲阿伯,領取綜援都包了個二奶。」圍城女人的苦命,二○○二年在她身上上演,豬肉佬有外遇,拋低三母女。

開毛冷舖收生 自力更生

夢姨:「我要照顧七十幾歲的媽媽,還有兩個女,一個人帶三個女人生活,當時好彷徨。」豬肉婆不再是豬肉婆,萬幸有位富貴街坊,平租商場舖位給她自食其力,「她以月租三千五百元,租了個嘉湖新北江商場舖位給我,開毛冷舖。」由賺一千幾百到收學生賺錢,月入有萬多元,生活尚算安穩,「可知道最窮困時,我要賣首飾、賣嫁妝,連龍鳳手鐲也賣了。」

今天夢姨行走江湖,天水圍無人不識,「可能因為我無師自通編織冷衫,一看就知幾多針、用幾多毛冷,童叟無欺。」冷舖早已結業,女兒也長大出來工作,眼前的她談到將來,笑得甜絲絲。無人會知,當年她在家對着四面牆,心裏冀求的,只是不想帶女兒落街乞食。「我不認為天水圍缺乏甚麼,我都住了二十一年。」如今她活得自由自在,「天水圍地方大,有好多師傅耍功夫,六通拳、太極、關刀都有,一朝幾十班。」她喜歡靜極思動,喜歡感受掌風,喜歡感受社區變化的速度,「天水圍現在是收成期,大家都要好好享受啊。」

邵婆婆:悲情只因不投入

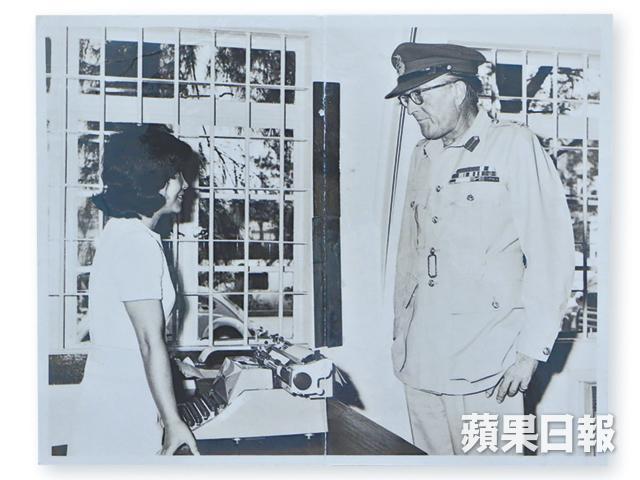

六十七歲的邵婆婆,四年前搬進天晴邨,當時她患焦慮症,「有段時間,我與社會脫了節,沒有方向,由早到晚都獃在家。」一個女人,無兒無女,港英時代當駐港英軍打字妹的她,負責編機師更表、打通告,對「雞腸」多過對人,奉獻了二十六年青春,出入域多利軍營、石崗軍營,生活與世隔絕。九七後,人生下半場怎過?當時的她腦海一片空白。今日,但見她取出一本日程簿,內裏填得密密麻麻,「今早去了探訪,待會參加點心班,下午有兩個講座,夜晚要學電腦。」一日四個appointments,她露齒而笑,「悲情,只因為你不投入。」

零垃圾生活 自製酵素

天水圍令她重拾生活,最近她發明了一支「關窗不求人」,大受區內長者追捧,還有零浪費生活,也是近年開始嘗試。找遍她全屋,連灶罅也找過,也找不到一件垃圾。她從雪櫃拿出一張朱古力紙說: 「這就是我儲下來的廢物。」倒出這些年儲下的廢物,包括起初難忍口吃了一包的山渣餅包裝、牙膏包裝、食物袋、廁紙筒……「你看!那些環保袋是因為身為長者的我經常抽獎得到的……」邵婆婆大嘆。她以清脆聲線介紹,洗衫、洗頭、洗臉、洗碗、拖地都是用平日殘餘果皮做的環保酵素,環保紙相架、爛了繼續用的手帕,也彰顯她對環保生活的堅持。她的愁,是今天酵素,做好了沒有?

崔婆婆:我的醒是我更深的夢

天水圍有十二個屋邨,最舊的天耀邨、天瑞邨住了好一批製衣廠老工,他們是被時代淘汰的一群。二○○四年金淑英兇殺案震驚全港,母親和兩女兒被亂刀斬死,社會歸咎區內設施嚴重不足。二○○八年,天晴邨入伙,邨如其名,它背負再生希望。天晴邨新人,崔婆婆也算一個,當製衣廠助理的她勞碌大半生,二○○九年搬進來,晚年入城,起初也怕會疏遠子女,要乖仔每星期入城,才慢慢適應生活。崔婆婆的慢有種沉澱的優雅,家中井井有條,報紙攤平,「以前丈夫買報紙,喜歡看醫療、烹飪。」至今留下她一人,仍有讀報習慣,慢慢執着放大鏡逐句讀:「『我的醒是我更深的夢』,蔣芸這一句,道出我心聲﹗」

抱打不平 爭取小便空間

崔婆婆來頭不簡單,爺爺是清朝漢八旗的御前侍衞,家族南下落籍,定居廣州。第二次國共內戰時,因為父親是台山郵政局局長的緣故,消息靈通,一九四九年時局未太亂,就送她來香港。由李鄭屋徙置區到聯和墟,住了香港半個世紀,故事說不完。她教我「補天窗,睇姑娘」等清朝官話,但清朝早已不存在,我知她已融入天水圍生活,到連鎖快餐店嘆下午茶,再愁也是鴨瀨加兩蚊吧。崔婆婆還說要為區內爭取「小便空間」,「附近只有社區會堂有廁所,外來人經常問我有無廁所。」她做居民代表,去過立法會反映意見,平日抱打不平,見老人家買菜,要走三個輕鐵站去頌富,她就去做義工,為爭取街市,忙個不停。

Jenny:自顧自的疏離感

天水圍日與夜,快將步入老人社區。據二○一一年人口普查數據,新界長者人數十年間大幅上升三成八,當中天水圍長者比例,在新移民進駐之下,依然升至百分之七點五。偶爾,天秀公園晚上會開舞會,長者們唱得,又跳得,樂而忘憂。老來有活力,不就是其他新市鎮如沙田的社區軌迹嗎?最近就連天瑞街市,都憑設計衝出國際獲街市金獎。天水圍也可以有沙田區般的繁華?

但社區陰霾並非人人得知,近年為時時探望定居天水圍的女兒,以及老居民妹妹而搬進天水圍的Jenny,就對社區的疏離感到有點惆悵。

人情淡薄 採藥自用

天水圍近年被塑造成溫情社區,夢姨、崔婆婆、邵婆婆都是開心果,但五十五歲的Jenny,二十年來經常出入天水圍,她感受的,就未必如此快樂,「這一區,不少人自顧自的,有好大疏離感,叫人穿多件衫,怎料對方應你一句:『關你乜事?』很沒趣。」天水圍多了許多少數族裔及新移民,有時語境變了普通話,街坊面容偶爾會露出片刻落寞,她察覺到,天水圍仍欠一份真正的溫情。

Jenny以前是清潔工,中風後沒再操勞,現在天天接孫女放學,閒時到山邊採摘草藥自用,除了人情淡薄,她感到天水圍有份隱傷,「因為蚊患,政府沒改善生態,索性噴大量殺蚊水,令區內蝴蝶及蜜蜂,通通消失。」這樣單調的綠色,不是很寂寥嗎?可能,天水圍昔日的刀鋒太利,我們都過份保護自己,保護得人們都快不知所措。

記者:童傑

攝影:黃子偉、童傑

編輯:陳漢榮

美術:吳子豪