【寵物籽:寵愛生命】

周日午後,我駛過迂迴的村路,來到了位於錦上路吳家村的狗場。

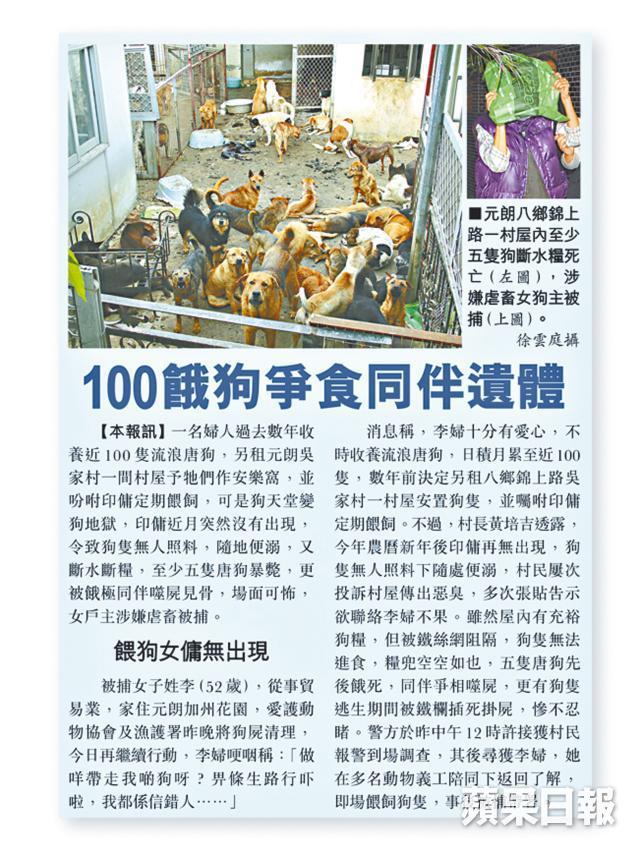

每逢周末前夕,狗場都會於社交網站專頁內招募義工,為場內六十三隻唐狗清潔居所,又帶牠們到鄰近草地散步。場內有十多人響應活動,大家換上水鞋、捲起衣袖,有人拾起掃把、有人拿着膠鏟,使勁將遍地狗糞掃走。又有人扭開水喉,將地和牆上的污垢沖向溝渠,再稀釋消毒藥水擦地。看來就只有我是這裏的新手,眼前工作,都是義工們每天例行的場務。

去年,吳家村狗場發生餓狗互吃的恐怖血案,揭發場主李小姐多年來孤軍作戰,收養被遺棄狗隻的悲歌。意外後,大量義工幫忙重建狗場、找醫生為狗隻定期注射疫苗,又請訓犬師調教狗隻紀律,上月還首次帶着牠們出席領養活動。有誰料過牠們都是帶着慘痛經歷的成犬,而腳下乾淨衞生的吳家村狗場又曾是一個人狗煉獄?

我一直疑惑這些狗到底來自何方,吳家村狗場場主李小姐告訴我,牠們都是十多年來由她在垃圾桶、溝渠、貨倉、地盤,甚至是自己家門外拾起,被遺棄的生命。五十三歲的她從事貿易生意,家住元朗,屋前花園已住滿自己日復日拾回家的狗,可惜被遺棄的數目依然太多。於是,五年前她於吳家村租下一個佔地近一萬平方呎的村屋,甚至聘來專責女傭,作為愛狗們的第二個家。眼前人打扮樸素,她說自己將積蓄都奉獻給狗場,意外前狗隻數目逼近一百,由買糧、帶狗看醫生和修理場內設施等一概自資。拒絕與人合作,只因擔心旁人笑她癡。「動物生命很短,再要流浪很淒涼。我只想讓牠們得到護蔭。」運作初期,女傭和李小姐將狗場打理得尚算得宜,糞便不會堆積、愛狗們都睡好吃飽,李小姐亦常抽空陪狗,讓至今場內「住客」們仍視她為「媽媽」。不過隨着公司業務繁忙,她將狗場託付給傭人打理,直至上年二月,警察來電,她才驚覺自己所託非人,傭人已十多天沒探訪狗倉。

重建狗場

社交網站公開情況

東窗事發後,李小姐承認殘酷對待動物等四項罪名,被判社會服務令。讓愛狗逃過要收歸漁護署一劫的功臣,是眼前一眾年輕義工,包括意外發生後即趕赴狗場,花近兩個月時間,每天清晨五時起清洗狗場直至上班的潘小文。踏入小文位於屯門達二千平方呎的家,九隻大狗撲面迎接,每隻都是被遺棄在街上,或是她從吳家村狗場帶回家養病,培養出感情後便不捨得放回去的狗。人前,小文是稱職的「狗仔隊」,曾揭發多單讓人津津樂道的娛樂圈醜聞,亦偶會上電視分享圈中的奇人異事;人後,她和愛狗們跳上跳落,十隻同居貓咪穿梭其中,一屋流浪貓狗,相處得出奇融洽。認識李小姐,小文說是因為她曾風雨不改,半年來每星期一次,義務幫助她家中癱瘓的老貓按摩。老貓重新站起,今年一月安詳去世,「李小姐從未提過吳家村狗場,意外後朋友通知我她出事了,我才知道最需要幫助的人,其實是她。」提到這位寡言的友人,小文依然感慨萬千。

意外後兩個月,大屋中的腥臭味逐漸消散,小文帶領大家重建「狗屋」。黃依敏任職空中服務員,家住落馬洲,從報道得悉狗場的慘況,無兄弟姊妹,從小就視狗為親密朋友的她決定幫忙。談到有份在天台鋪蠟青、從五金舖訂來兩噸鐵枝砌儲物架和閘門、安裝燈、倒泥水建地台和鋪牆等工作,現在每次回港都會來狗場幫忙的她依然笑得燦爛。賣樂器的吳強是當時少數參與建設的男丁, 「那時,很多外界聲音說要關閉狗場,將狗送走。與其要人猜想這扇門後的世界,我決定開一個專頁,由我們親自記錄實況。」專頁堅定了義工們復興狗場的決心,至今聚集了十多名固定義工,每天輪流到狗場清理糞便、餵狗和放狗。大家笑言常常會就狗場運作的細節吵架,但內心其實都很珍惜這份上下一致,無私地照顧狗狗的友誼和決心。

無人領養

得訓犬師義務幫助

重生的吳家村狗場,剛經歷了第一個春夏秋冬,有義工曾冒着狂風暴雨,抱着大帆布夜赴狗場加厚屋頂、也有在寒風下急忙召集物資,為愛狗們鋪起高床暖枕。今年年初,義工們首次帶着眾狗出席領養活動,成犬不敵同場小狗,乏人問津,「我們不失望,畢竟是第一次,人狗都緊張。」大家樂觀地說。為提升狗的競爭力,小文找來劉漢邦義務幫忙。回歸前,邦Sir是負責領犬的華籍英兵,現在是政府部門內的訓犬師,輪班制的上班模式讓他每周至少能抽空三天,從沙田住處到狗場提供訓練。不只狗,他還教導義工們基本知識,讓大家面對狗時更得心應手。狗場的故事還感動了元朗一間獸醫診所,過去數月定期派出獸醫和助理,只收取低廉價錢,到狗場為六十三位「住客」注射疫苗,一弄就是大半天。

夜幕低垂,打完針的狗兒可能怕再受刑,不敢再吠。獸醫揉着因一直俯身而痠痛的腰肢準備離開,義工們都爭着要駕車載「恩人」回診所。李小姐還在清洗愛狗們的大飯碗,我分不清她額上的,是汗還是濺起的水花。說到底,她只是一個默默為遺棄生命付上一切心力、財力的弱質女子。

狗場日常運作

全港有不少由獨立義工運作的狗場,收養被遺棄的狗隻,並為牠們發放領養呼籲。香港充斥大量狗場,義工建議市民捐錢幫助狗場前,最好能親自到狗場觀察環境及動物健康狀況。狗隻對義工們的態度,也能反映義工們平日有沒有善待牠們。

記者:許 政

攝影:梁志永、劉永發

編輯:黃子卓

美術:楊永昌