【旅遊籽:浪迹遊蹤】

捨不得。

這不只是一座酒店,日本人間國寶富本憲吉製作的「四弁花」屏風型裝飾牆,曾為川端康成帶來許多寫作靈感;六角形吊燈垂柳似的吊在頭上,輪島漆製茶几與椅子,如同梅花開滿一地,變成村上春樹小說《1Q84》的重要場景。自一九六二年建成以來,這座建築一直為日本文化工藝說故事,已半世紀有多了。

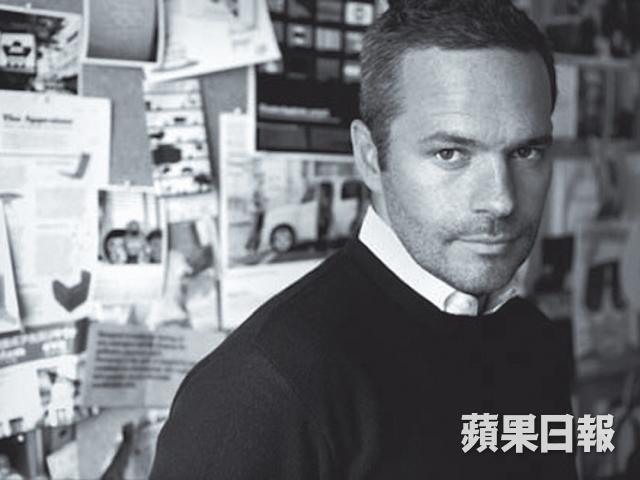

今年九月清拆工程將展開的消息傳出,英國雜誌《Monocle》總編輯Tyler Brûlé於《Financial Times》周末版連續兩期撰文哀悼,並推出網站收集反對簽名,還聲言將拒絕入住新酒店表達不滿。連意大利品牌Bottega Veneta的創意總監Tomas Maier也加入拯救行列,聯同日本《Casa Brutus》雜誌邀請日本當代建築大師舉辦論壇。

歇斯底里,因為實在捨不得。

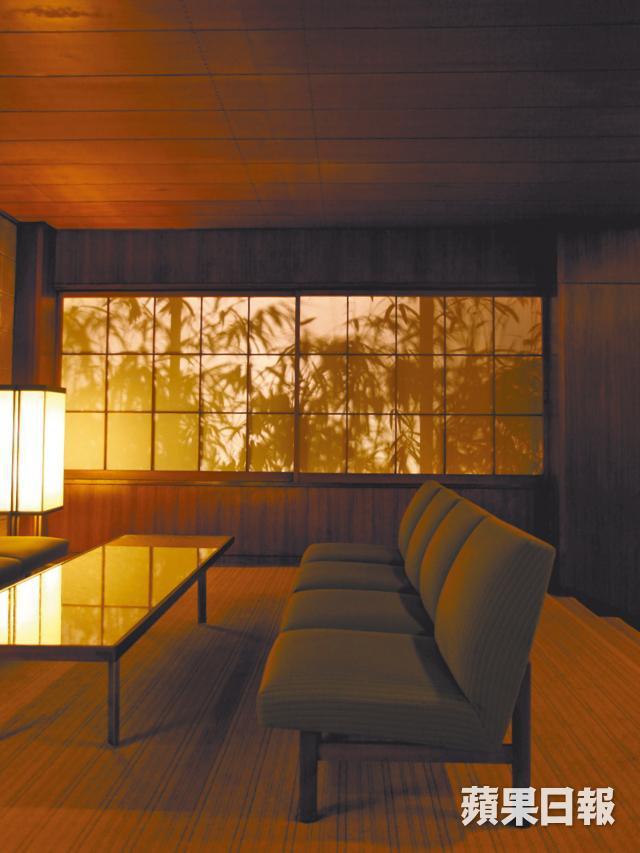

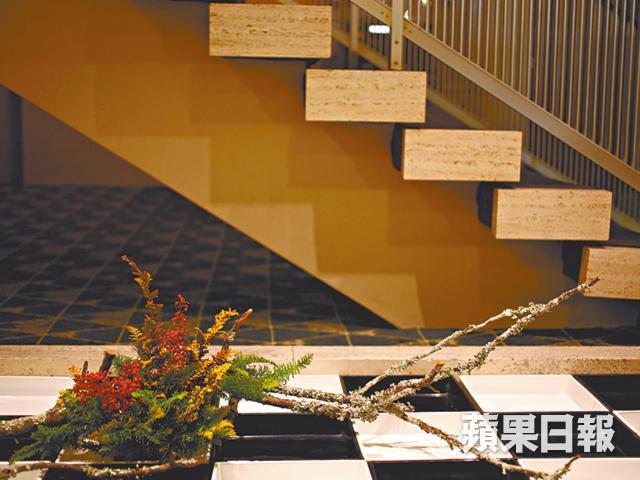

東京大倉的確不是一家普通的酒店,它是日本文化的守護者,一守就守了半個多世紀。一走進去,從平安時代開始流行的龜甲紋,以各種不同的排列組合出現於酒店天花板,我連乘搭電梯也忍不住要抬頭觀賞那美麗的線條;寧願在那個叫村上春樹、《Monocle》總編輯Tyler Brûlé、最具影響力的澳洲設計師Marc Newson為之心醉的本館大堂溜達,也不願返回房間。國寶級陶瓷家富本憲吉製作的「四弁花」牆飾,太深奧,窗邊的雪見障子,在燈光的映照下透出竹葉的剪影,已經夠好看,懸吊而下的吊燈,每一盞也呈六角形,那是古代水晶玉石的切割線條,日本人稱之為切子玉,散發昏黃燈光,把酒店映照得似一張泛黃照片。坐在排列得像一朶梅花的椅子上面,自覺置身花田,一顆顆切子玉映照在輪島漆茶几上,更加好像珠寶散落一地,好美。

當年東京大倉,連同一八九○年開業的帝國、一九五八年開業的赤坂新大谷,被喻為「御三家」,即最好的三間。大堂有個讓人放低大衣、手袋的cloak room,負責的太太每天穿着端莊的和服,就像每個員工一樣,永遠挺直腰板的站着,一見客人就點頭鞠躬;餐廳侍應一直站在餐廳門外,永遠一副期待客人來臨的姿態,堅守傳統和式服務的執着,日本人以此為榮是有理由的。開幕以來酒店就成為日本皇室御用宴會場地,大門口經常有各國記者擁簇,因為許多重要的國際政治與經濟會議,也常在此舉辦,招待過的政要包括鄧小平以及去年四月訪日的奧巴馬。開幕時還是打電報的年代,酒店已經有一列電話亭,連同那個會以LED顯示多國時間的世界地圖,雖已失去實際用途,變成裝置似的,卻顯示屬於上一代的氣派。我每晚都以為會於Orchid Bar碰上躺在皮沙發上喝威士忌的村上春樹,穿着禮服的侍應為我酙酒時會一隻手放背後,微微欠身,四周的氛圍優雅緩慢得會教人放心就此熟睡過去。

處處流露一股強烈民族主義,才是酒店的魂,創辦人大倉喜七郎(1882-1963)是日本大倉財團的第二代掌門人,世襲男爵,一九○○年於慶應大學畢業後前往英國劍橋留學,原是東京當時最高級的帝國酒店社長。二戰後,美國為防止日本帝國主義再興,將大倉等日本財閥與企業首腦放逐國外,到日本脫離美國的軍事管制之後,大倉喜七郎才得以回國。當時的酒店是西方傳入的產物,帝國酒店也是完全的歐式風格,他決定不仿效外國、不靠外國資金,創辦一間水準比帝國酒店更高級、更能表現日本文化的酒店;找來六位當時得令的日本近代建築大師組成的設計委員會,那個叫人心醉的大堂是由谷口吉郎負責設計,小坂秀雄負責設計建築外觀,版畫家棟方誌功、陶藝家富本憲吉、畫家繁岡鑒一、雕刻家廣井力等人成立意匠委員會為酒店製作擺設展品。

在現代主義浪潮下,透過這座建築物傳遞日本建築之美,就是日本人所謂的「粋」,那是不能言喻的一種氣質;也許大倉喜七郎對音樂、棋藝、舞蹈等文化活動都大力支援,由他主張於酒店內開設教人喝茶禮儀的茶室和日本棋藝沙龍,至今依然運作,把具有同樣氣場的人都吸引過來,也許如此,酒店有再多住客,也永遠不覺吵鬧,總是一派優雅安靜。

東京對上一次主辦奧運是一九六四年,新幹線子彈列車計劃、東京鐵塔、大倉酒店,都是當時日本借奧運之名大興土木,為戰後停滯的經濟抓住的希望出口。半個世紀過去,從戰後的經濟榮景到泡沫爆破,大倉酒店都堅守本質,保衞那套傳統美學和日本獨有的待客之道,但原來對許多人而言這一套已經過時了,東京早就有了Four Seasons、Park Hyatt和Westin構成的「新御三家」。二○二○奧運又為日本疲憊的經濟帶來希望,但昔日引以為傲的建設如今被摒棄,老建築將成為推土車下的亡魂。

因一九六四奧運而生,因二○二○奧運而亡。

建築本該是一座城市的肌理脈絡、血緣基因,但正如英國雜誌《Monocle》總編輯Tyler Brûlé所說,當他俯瞰香港或者新加坡的天際線時,已發現沒有甚麼是在侯斯頓或多倫多所不能看到的,如此落力地去爭取保留東京大倉酒店,其實是對抗大集團所傳遞的全球化風格。或許,地震、火災、發展帶走了太多,日本人越來越習慣面對失去老建築如羽沢公園、広尾木製住宅也沒法逃過挖土機的魔掌,何況區區一間酒店。

一向重視傳統的日本尚且如此,香港又如何?聲嘶力竭地對抗許多一意孤行之後,結果還是讓那些摸不到抓不住,但比一切都重要的價值都消失殆盡,眼巴巴的看着許多珍重的人、事、物,逐漸消失,無法挽回,無奈、無奈、無奈。只是記得德蘭修女說過:I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.最少在他們消失之前,我出力擲過許多石頭。

東京大倉酒店

Hotel Okura Tokyo

價錢:本館客房住宿每晚$2,903起

網站: http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/en/

澳洲設計師 Marc Newson:

「The lobby of the Hotel Okura Tokyo is a great example of mid-century modern and I particularly like that space.」

Bottega Veneta創意總監 Tomas Maier:

「The disappearance of this precious building will be a big loss for not only we visitors who come here again and again, but also for future generations. We will not be able to see this beautiful masterpiece again.」

英國雜誌《Monocle》總編輯 Tyler Brûlé:

「Okura, in Tokyo the last great 1960's original in that city and without question one of the most loved modernist hotels in the world.」

拯救大倉酒店聯署行動

網站: http://savetheokura.com

記者:顏美鳳

攝影:顏美鳳、陳永威

編輯:曾冠輝

美術:吳子豪