【扮靚籽:時裝絮語】

上星期為裝上義肢參加馬拉松的「刀片少女」黎芷愉做styling,認識到兩位有理想、有魄力的設計師徐逸昇(Angus)和李彥均(May),第一次見面問及為甚麼要做時裝,兩位年輕人都不約而同閃出一絲銳利而堅定的目光,告訴我生於亂世就是有種責任,只是他們的話都藏在時裝裏。年輕人這股熱血,試問是怎樣洗腦得出來的?

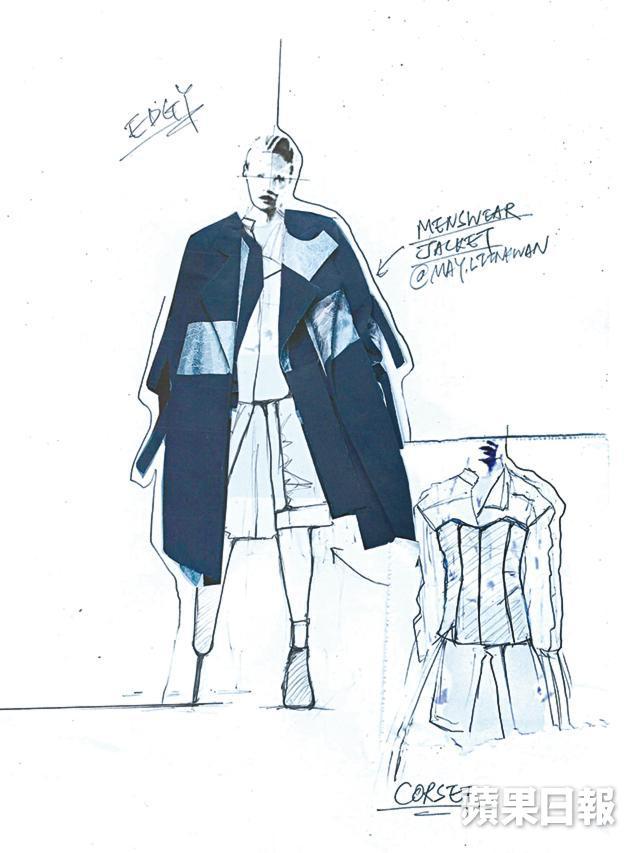

不規則衣飾 喻社會撕裂 May

「衣服是一個媒體,不需要溝通,你看上去,就是我的訊息。」

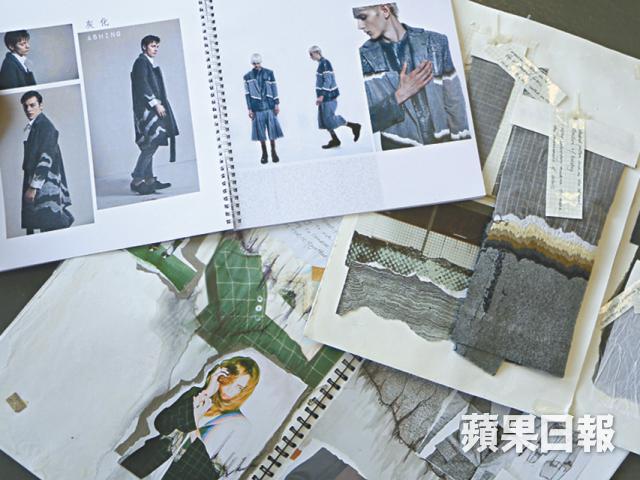

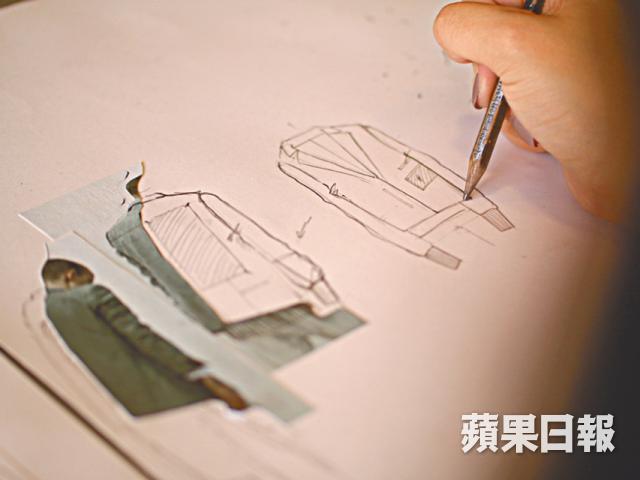

雨傘運動令香港的大馬路變成了自修室、靜坐區和交流集中地,七十九日裏由滿地雨衣、眼罩到帳篷、木桌椅、植物、藝術品,再到後來頹垣敗瓦甚麼都被清拆,跟很多香港人一樣,May把整個過程都記錄下來,「街道上全是紛爭後留下來的物件,不規則的形狀,全部都像證據般展示着社會的不和諧。」搜集了零碎物件和圖片,也親自繪畫和拍照,沒條理的氣氛和影像,就掛在May的衣服細節上:不同鬆緊的針織、用洗水改變結構的羊毛、熨布和車花,有如受破壞了的建築物表面。「一件特別的衣服就會惹人探討:設計師為甚麼要做這個呢?」社會如衣服一樣貼身,不能置身事外,May以“Error”為題,製作了一系列不規則設計的衣服,就是希望吸引人去留意身邊的撕裂。

爸爸離世 設計成精神寄託

設計對May來說是一種寄託,因為兩年前爸爸的突然離世,「他好像永遠在我身邊,那時我不斷入圍不同比賽,比賽讓我集中精神,不去想不愉快的事。」爸爸不支持May讀設計,說就算讀,其間都可以讀中醫或金融,但May始終沒興趣,當時就沒有理會,「我想他現在知道的話,也一定會說『好吧,原來你選對了』。」May現在主力設計男裝,作品也屢獲獎項,她經常幻想做件甚麼衣服給爸爸,「他身形都不錯呀,蠻高大的,穿衣也蠻好看。」原來在May剛進設計學校時是設計女裝的,準備畢業作品的時候,一位師姐看準她喜歡使用較堅硬的布料這特點,靈機一觸建議她做男裝,當時她也有點猶豫,怎料作品出來,大家都較喜歡她的男裝。「回想起以往每次織出來的冷衫總是硬繃繃,現在想起來,我的確是設計男裝較適合。」爸爸最想不到的,應該是培養了May爽朗的性格,因此埋下了她與別不同的時裝生命。

時裝傳道人 零浪費縫紉 Angus

「我們會否好像異形那樣,吸取了整個地球資源後令它毀滅呢?」

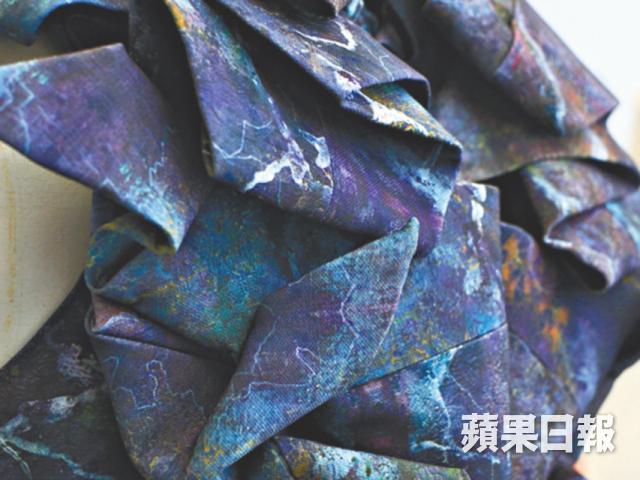

喜歡《異形》電影的Angus,小時候都像所有男生一樣喜歡異形,長大了就明白這可怕的東西可能正正是影射人類自己,浪費太多。尤其時裝這行業,設計奢侈品,鼓勵消費,身在其中正是加速地球虛耗的一員,「最難忘在倫敦認識了Junky Styling品牌的設計師,他的每一件衫都是由二手衫製成,全部也只此一件。」舊變新這神乎奇技令Angus大開眼界,也令他決意朝環保時裝的方向走下去,「設計師的角色很重要,我們不只是在工作室裏工作,而是要跟廠商和客人兩邊溝通,將重要的訊息告訴大家。」

Angus感覺像個傳道人,「美是活用我們的創意融入身處的環境,中國人覺得買衫一定要新,其實在外國更流行古着搭配,把舊衫變成新衫更加考驗設計師的功架。」到過倫敦交流,又出席過哥本哈根會議的他,希望把這種國際文化帶來香港。「我想在香港舉辦一些類似的研討會,令更多人可以接觸到環保時裝,也促進我們同業之間的交流,令整個時裝業更健康更美好。」

媽媽出手 贏出針織比賽

熱衷環保,自然連身穿的也挑耐穿、簡單和容易配搭的,他有一件彩藍色扭紋冷衫,原來是他和媽媽合作的製成品,「她一直很想織一件冷衫給我,這件是用了針織比賽剩餘物料製作的,跟她一起傾談怎樣設計、怎樣織花、袖口位要多大等,製成了比任何一件衫還要珍貴的『溫暖牌』。」Angus本身是修讀梭織的,一次為着挑戰自己就參加了一個針織比賽,但其實他對針織一竅不通的,正當他面面碰壁最想放棄的時候,媽媽就出手了,「她很會織毛衣,那時候她親手幫我編織,還創作出一些特別的電線圖案,最後我終於贏了。」家人的支持,永遠是最好的靈感泉源。

記者:容慧心

攝影:黃子偉

編輯:吳碧霞

美術:房 雍