【專題籽:一樓一故】

從油麻地經深水埗青山道繞到九龍城,一幢幢舊唐樓被圍封待拆待售,飽歷滄桑的梯級已經無人問津。然而,在電梯出現之前,大家每日也沿它上上落落,一塊磚、一條木、一扇窗、一道扶手,還有蜷伏在樓梯底的小店,都有故事,足以看透各個時代的風景。

50-60's 同街坊吹吓水

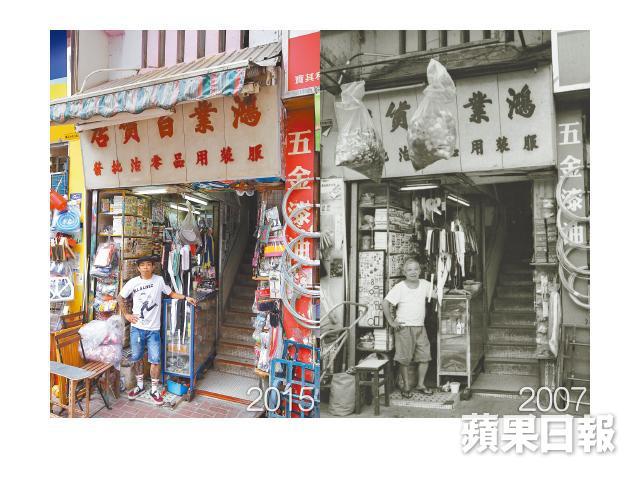

紅磡曾經是製衣廠的天下。尤其是寶其利街,當一系列包浩斯(Bauhaus)風格的唐樓尚未建成前,連馬路都被鐵皮檔所淹沒,人人在檔口裁衫做手作。一九六二年,楊子健的爸爸楊鴻業,在僅約三十呎的樓梯底做起賣拉鏈、鈕扣、橡筋及針線等雜貨的生意,整個紅磡只此一家。楊爸爸每周休息半日,日改一千至二千條拉鏈,改到手指也伸不直,楊子健與叔叔則在大街執貨送貨。三十平方呎,最後養活了一家八口、買起一幢閣樓,然後上私樓。那些年的香港,只要肯做、敢拼,自有獨立的搵食空間,樓梯底下也有傳奇。

滿手滿腳都是紋身的楊子健,跟掛滿樓梯底的彩色YKK拉鏈及鈕扣相映成趣,但又有點格格不入。「以前,爸爸坐在石壆睇檔,但我一坐就會瞓着,寧願企足一日。」街坊上上落落都跟他說笑打牙骹,楊子健說這叫「𢱑水吹」。「講起來,這幢樓又真係冇乜偷竊案。」三年前,楊爸爸腰痛入院,原來身患癌症末期,街坊排隊前來探病,支持了一個星期後還是乘鶴西去。「你知上一代人,一日做到黑,忍到就忍,打支針就算,日日返舖都為見啲街坊。」

楊爸爸的子女當中,樣子最不安份的板仔楊子健,丟下月薪萬五元的工作自動歸位。人們來配鈕扣、換拉鏈,好景時也僅日賺二百元,月入六七千已經理想,他惟有縮減愛好,在舖裏畫畫度日,問到為何接管,他揚頭道:「唔係點箒,老一輩不願睇到老店落到別人手上。」隨着舖前小販全被肅清,馬路恢復通車,街道也變得靜悄悄。身穿白色底衫的楊爸爸變成滿手顏彩的楊子健,總有辦法把來客人弄得笑不攏嘴。這條樓梯,岩岩巉巉,牆角只餘一小段五十年代原祖意大利水磨石石級,其他都改成七十年代流行的紙皮石,但香港製衣業與楊爸爸故事還在延續。

30-40's 倒數進行中

二○○八年,市區重建局公佈為太子道西190至204號及210至212號的十幢戰前唐樓進行活化保育。它們建於三十年代,外牆裝飾簡單,充滿Art Deco風格。今日,202至204號已率先完成翻新,新店在去年底陸續開張。

舊的不去,新的何來?於198至200號大門前,擺檔賣報紙三十多年的鄧太是舊的代表。四十多年前,她在深水埗北河街擺檔,由於八十年代初要興建橫跨大埔道與北河街的行人隧道,鄧太的報檔正好在隧道的其中一個出入口,「當時在花墟擺檔的朋友剛好要移民,讓出位置,我就搬來這裏。」鄧太與丈夫二人靠着這個報檔,將三名子女撫養成人。

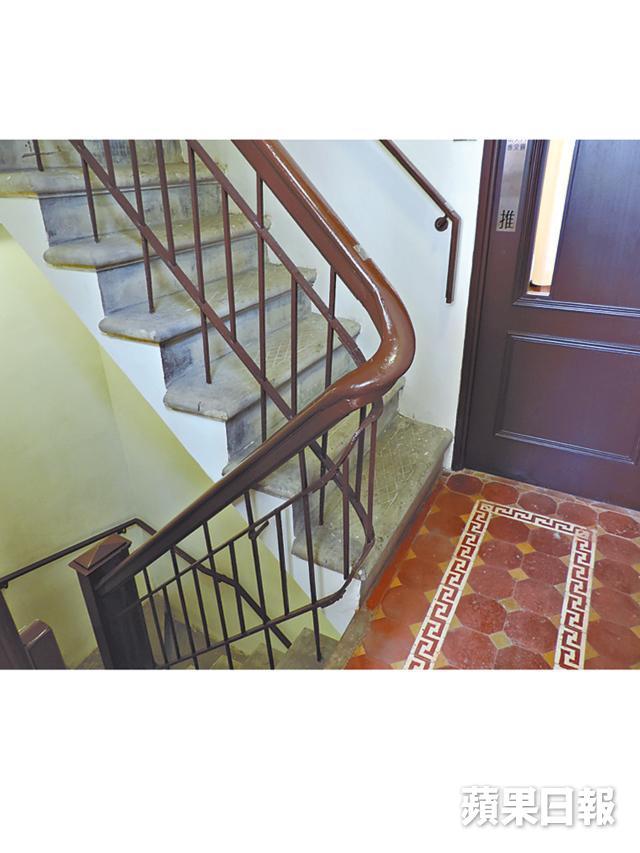

他們不僅為街坊提供報紙及雜誌,還是這裏的保安員,「業主白天讓我在門口擺檔,收檔後,可將搵食工具放到樓梯底存放。每層兩伙,四層共八戶,不管地舖或住樓上的,全部我都認識。」除了跟街坊熟稔,連朝夕相對的建築也有所認識,「這幾幢樓已經有八十多年歷史,樓梯多年來都沒有改動,只是近年才塗上新油翻新。」整幢大廈的翻新工程已完成得七七八八,參考已完成活化工程的202至204號,大門沒有任何檔口,樓梯底重見天日,「下年這個時候,你再來也找不到我了。」鄧太無奈地說。

30's前 重現懷舊味道

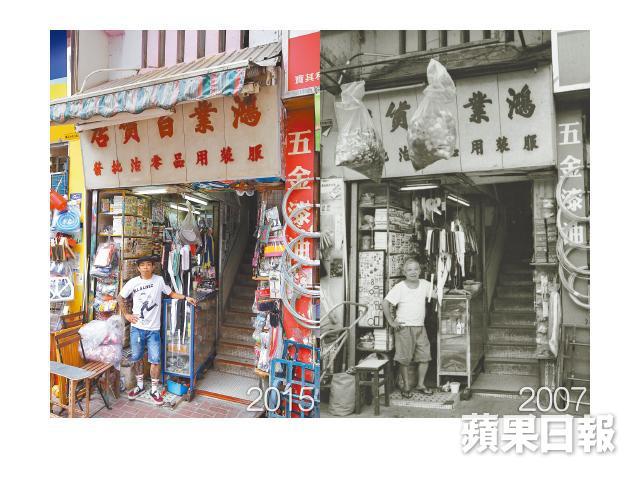

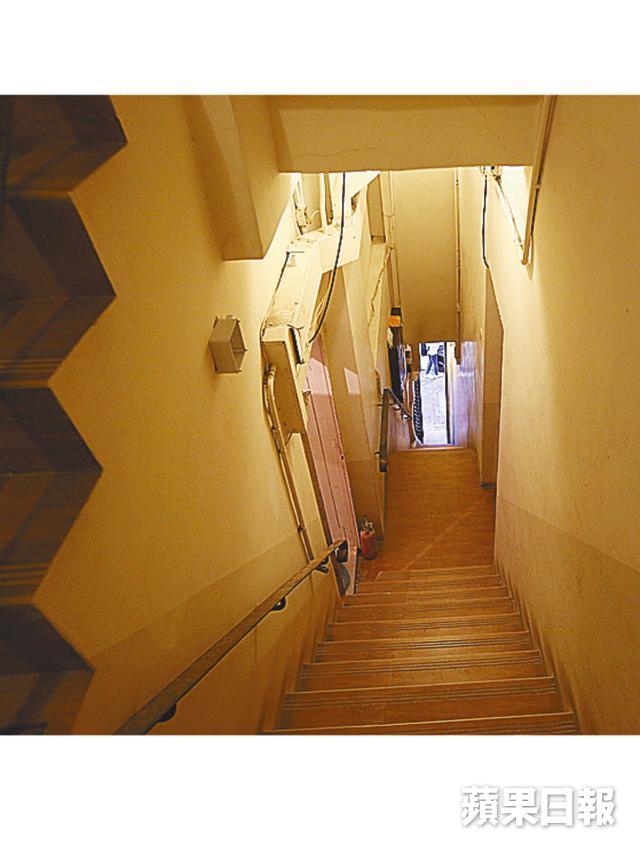

在灣仔地鐵站A3出口向左走約百步,便到達莊士敦道157及159號,即使設有騎樓柱,但自簇新的外牆看不出這是一幢近百年的樓宇。兩幢四層高的唐樓全是地下錶行所擁有,該錶行於四十年代初才進駐這大廈的樓梯底,由只佔半舖至現在整間店,於現址屹立逾七十年,不願見報的業主回憶起長輩曾告訴他的話,「這兩幢大廈約建於一九○四年,在二次世界大戰時被炸剩一層,戰後原業主直接在劫後餘生的一樓加建,家族在六十年代買下157號作為自置物業。」157及159號共用一條不足一米闊的樓梯,從地下直上廿五級才到達一樓,又窄又長的樓梯就是二十世紀初香港唐樓樓梯的特色。

現在整條樓梯貼上木紋地板,裝上雕花扶手,但這些特徵並不符合四十年代重建時的建築風格。「原本是普通的混凝土梯,二○一○年,家族收購了相連的159號,業權歸一後,我們將樓梯翻新,不可能由混凝土梯改成木樓梯,就貼上木紋地板,讓樓梯回復應有的懷舊味道。」

樓梯的變遷

香港大學建築文物保護課程主任李浩然博士說,從前的唐樓流行大騎樓,陽光充足空氣清新,面積大得可放兩圍麻雀枱。五十至七十年代,香港人口暴增,政府「容忍」市民封起露台,增加居住空間,變成家居工場,是「發水」之始。但今日若大樓入則維修,所有「發水」物都得回復原狀,所以未來無論重建復修還是保育,樓梯舖都會無聲消失。

三十年代以前

唐樓建得擠迫,木樓梯既長且窄沒有窗,廿五、六級,甚至一口氣四十級樓梯,間接令一八九四年的鼠疫極速蔓延。政府於一九○三年立法規管,樓梯必須通風及透光,每十六級設休息平台,自此「長命斜」淡出唐樓舞台。

三十至四十年代

一九三五年起,樓梯貼近大街,以小窗採光透氣,出現節省空間的狗髀式樓梯。戰後缺乏木材,改以混凝土建造,較講究者則以較耐用的意大利水磨石造梯、鐵造扶手。

五十至六十年代

五十年代,唐樓增至六層,一梯兩伙,以設計簡單的包浩斯風格為主。六十年代的商用住宅,樓梯設計大開大合,說穿了就是以「求其、快、靚、正」為依歸。當年,香港建築師李景勳設計出「鉸剪梯」,兩條樓梯在同一空間交錯,成為香港建築一大特色。

記者:陳慧敏、黃碧珊

攝影:譚建章、梁志永、楊錦文

編輯:陳國棟

美術:吳子豪