【文人籽:藝文沙龍】

在香港長大的徐藝自幼家中玩具不多,最多是古玉和林林總總的鼻煙壺,她不明白何以當初外曾祖父舉家由上海逃亡香港,變賣家中字畫也堅持攬着這些空瓶子「着草」。崇洋的她長大後更一直嫌棄這些舊物老土,直至進入倫敦皇家藝術學院,一個無聊的假日她跨進大英博物館的門檻,吃驚之餘人生旋即一百八十度逆轉。

原本不熱衷懷舊的她,開始發掘古物之美,周遊列國尋寶去;她重新研究上千件家傳之寶,不在於估算每個鼻煙壺身價值多少百萬,除了美學特性,更關心其歷史聯繫和在社會層面的啟示。幾年前在理工大學設計學院退休,她出版探討中國服的冷門書,然後專心接管家族的收藏事業。

鼻煙在空氣中揮發殆盡之後,空瓶子並不是失去靈魂的軀殼,它提醒你餘香的曾經,還有更大的世界。「諷刺的是,中國最珍罕的鼻煙壺收藏無論在質和量上,向來由西方包辦。」

為開業而挑選旺舖理直氣壯,從未聽聞因迷戀商場氣氛才挑起做生意念頭這種悖逆的因果關係,徐藝就是這個異數,更騎呢是她所迷戀的,竟是商場的落伍與人稀。走進萬邦行商場,你根本無法相信自己身在瞬息萬變的中環金融心臟,還以為坐了時光機回到七、八十年代的老香港,「草乙堂」就座落在一個花樣年華般的暗角。「珍妮曲奇就是因為引來人潮被租戶投訴而被搬遷。」擁抱如此有型的另類中環價值,是徐藝這位偽生意人。她的古董店似記載周遊列國記憶的私人博物館多於一切,懷舊圖案的上海製玻璃杯、外銷瓷碟、古董歐式餐具、小數民族首飾,每天她像小孩子欣賞在岸邊撿拾千變萬化的石塊,安靜的檢視古物,摩挲間想像它們的前世今生。

藝術品是補充劑,豐富精神生活。畢業後徐藝曾在意大利、英國任時裝顧問,後任教香港理工大學設計學院。她的興趣多元化,除時裝外,也鍾情文化及環保議題。

檢視古物的前世今生

呷一口,茶酣飄忽來,徐藝一臉悠閒地說:「別稱我為收藏家了,在坊間看到的古玉、鼻煙壺都不及我的家藏,根本毋須亦無意欲往外搜購。」她的老實不徐不疾,並非炫富,中國最好的鼻煙壺早已在老外手上,歐美收藏家早在為鼻煙壺著書立說設專場拍賣,鼻煙壺的專業研究在發源地中國反而起步較晚,是不爭的事實。不過,徐藝的外曾祖父算是個識貨之人,從商的他既收藏字畫、古玉,更鍾情料靚功精的鼻煙壺,鳳凰無寶不落。「清末開始政局動盪,家家戶戶都有走難心態,字畫古董難收藏,先輩決定換碼為體積小而硬度高的玉和鼻煙壺,造就了家族完整系列的鼻煙壺收藏。」

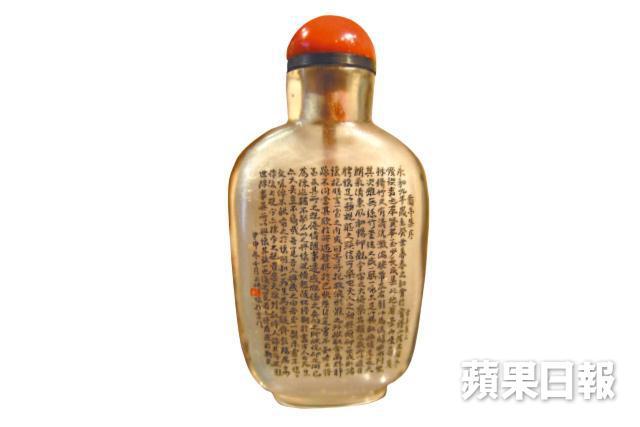

那天,徐藝帶來跟我分享的,都是每個身價過百萬的家傳非賣品。清朝以來,鼻煙壺愛好者爭相收藏的四大名品鼻煙壺為銅胎琺琅彩、玻璃胎琺琅彩、蘇作鼻煙壺及內畫鼻煙壺,徐藝家傳的上千件藏品當然全包含。一個充滿稜角的鮮橙色襯藍色的疑似當代作品,竟然是距今約三百年的鼻煙壺,愛藝術的乾隆皇帝也頗潮與前衞,徐藝介紹是他受歐洲藝術風格影響而御製的磨楞料。徐藝最愛單色玻璃鼻煙壺,當中最罕見難燒的「西湖水」、「雞油黃」和「胭脂水」三種顏色玻璃鼻煙壺她也有藏,頭號至愛是一個通透的西湖水料鼻煙壺,以及光緒年間著名內畫名家丁二仲創作的鼻煙壺,壺內裏洋洋灑灑的繪上《蘭亭序》。「每位藝術家窮一生的作品來傳遞他的意念,這個意念會隨他的人生發展與成長而演變。收藏家也是一樣,浸淫在收藏嗜好中越久,收藏品所賦予意念便越清晰,事實上真正的收藏家能透過藏品認識自己。」

康熙初製 盛於乾隆

徐藝特別愛玻璃製鼻煙壺,皆因中國創始鼻煙壺正是玻璃製而非瓷製,原因與熱愛鼻煙的康熙皇帝息息相關。由於常用,康熙對盛裝鼻煙的器物有想法,他沒有從中國揚名世界的瓷器(China)着手,反而迷上歐洲色彩繽紛的玻璃,既能容易知道鼻煙的存量,也能欣賞各式各樣的彩色玻璃壺,他甚至於康熙三十五年(公元一六九六年)於北京養心殿聘請歐洲技師設立玻璃廠,讓他可以先睹為快御製玻璃鼻煙壺。

徐藝外曾祖父輩也愛古玉,其中一個價值連城的羊脂白玉素面鼻煙壺也成了她的最愛,心感鼻煙壺是中華藝術的縮影,更是清代工藝的代表作。徐藝家藏鼻煙壺不少是光素類鼻煙壺,看似沒有雕飾加繪面,全以器型、材料、原色表現壺的藝術魅力,其實這種「素顏」鼻煙壺看似簡單其實最難做好,首先用料本身必須為好料,而美在於各部份的協調處理和細節必須講究,表現了工匠的藝術綜合功力,是最高的藝術美感。小小的鼻煙壺原材料,本來可雕琢成首飾,落在藝術家的妙手,一輪神雕又鬼刻,無中生有、挖空壺身與心思,方寸之軀濃縮的大千江山。

徐藝指,清代帝王對鼻煙壺的推崇,促進了鼻煙壺藝術品的發展。不僅眾多的王公大臣跟風玩賞搜集,一些商賈大戶也不惜血本,尋找能工巧匠製作鼻煙壺,使得鼻煙壺的品種和工藝不斷翻新,製作精巧的鼻煙壺是帝王的重要賞賜品。到了乾隆年間,無論是鼻煙壺的種類、數量還是工藝都達到頂𥧌,後世還常稱乾隆時的做工為「乾隆工」,他在位六十年間所製鼻煙壺無數,涵蓋所有材料和品種。這一時期的鼻煙壺無奇不有,顏色繽紛多彩,創作推出掐絲琺琅、雕瓷、描金玻璃、雕漆、竹木牙角等品種,非常多樣化。

醉心歷史留下的痕迹

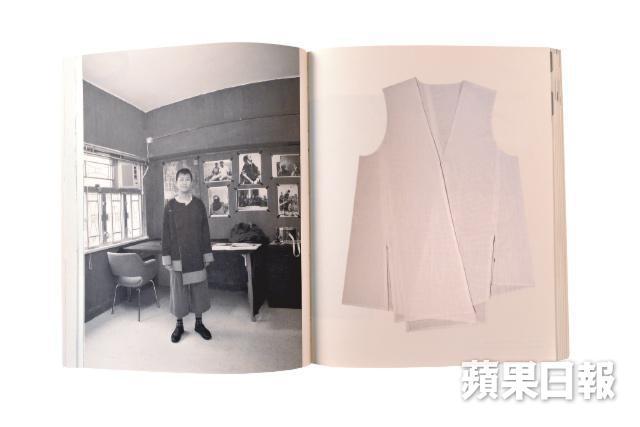

徐藝曾經認為收藏鼻煙壺只是附庸風雅的有錢人玩意,炫耀自己身份和財富的名片或成就的象徵,包括自己的外曾祖父。後來當她用心發掘,把古董當為朋友般認識,從它的身世和過去,總有感情交集或新的發現,豐富多樣的鼻煙壺品種像是個個不同背景、膚色的新朋友。徐藝認為,傳統的器物文化必須持發展和培育。「西方的理論着重發展與表達,我們卻學習怎樣把情感和力量收斂和隱藏;西方人喜歡鑽石的眩目,我們卻傾情於玉石那經長年把玩,得出的深沉柔和的雲光;西方利用人力替物件擦得簇新一樣的亮麗,我們卻醉心時間及自然界在物件上留下的痕迹和情感。」二○○八年退休後,徐藝按中國穿衣概念推出了一本書,外國有位婆婆買了,按着書中附送的紙樣縫製了一件衣服來穿,還特意寫信告訴徐藝那衣服有多舒服,她最崇尚「古為今用」,推廣看來深奧而難明的古董收藏學問。「收藏鼻煙壺的好處是它始於清朝,沒有斷代的煩惱,減少心理負擔。」

記者:鄭天儀

攝影:林栢鈞

編輯:黃仲兒

美術:楊蕙蘭