【專題籽:一樓一故】

從花園道走向山頂纜車站,山腳下的白色建築,欖橄綠的大門後是香港首座為外籍單身女士而設的女子宿舍與會所──Helena May。

香港開埠初期,外商們來港發展,並為外籍員工提供宿舍。那時僱主可限制單身員工婚期,政府部門規定來港首四年不能結婚,只有少部份高級官員可獲半山獨立屋作宿舍。那年代維多利亞城內男女比例嚴重失衡,來港工作的單身女子寂寞外,更一宿難尋。

欖橄綠大門於一九一六年打開,為單身女子提供宿位,也開啟這百年故事。

十八世紀歐洲興起婦女運動,名媛貴族流行投身慈善服務。一八九八年,英國人Lucy Eyre在港成立基督教女青年會(YWCA),一九一二年更想為外籍女子籌建女青年宿舍,可惜計劃未成便病逝。當時第十五任港督梅含理(Francis Henry May)的太太梅夫人Lady Helena May,以三千六百港元買下港督府斜對面花園道YWCA的土地,並得到埃利嘉道理爵士(Sir Elly Kadoorie)、劉鑄伯及何東等人合捐約一萬五千港元,於一九一六年建成Helena May,繼承Lucy遺願。

二○一五年的早晨,雪白的餐廳大堂,安安靜靜的。早餐時候,陽光透過半圓形窗花灑進,梳着整齊銀髮髻的住客,呷口紅茶,曬着太陽看報紙。這裏沒電視,都市人不離手的手機、iPad、電腦與整個畫面格格不入,索性變成禁品。每有發現,管家會禮貌請你到隔壁交誼室,「隔離」享用。讓你記得,這裏跟門外的中環有點不一樣。

開埠之初,歐洲女孩們乘漁船,花六星期時間越洋來港探親。到二十世紀初,年輕女子到殖民地外闖成為新風潮。當時中環至半山還是維多利亞城,干德道還是鄉郊小徑,花園道要比它繁忙一點。一九二一年,港島約有五千多個歐洲人,有身份紀錄的女性只有八百八十九個,英國人佔了三百零四個。包括八十個打字員及速記員、四十六個教育界人士、四十三個公職人員、二十七個私家護士等等。留港的歐洲女士人太少,沒有相應配套,很難找到住宿的地方,Helena May成為歐洲女性越洋尋夢的第一步。

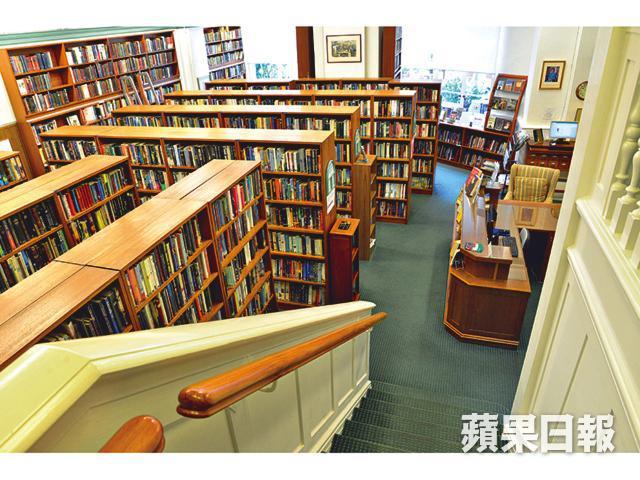

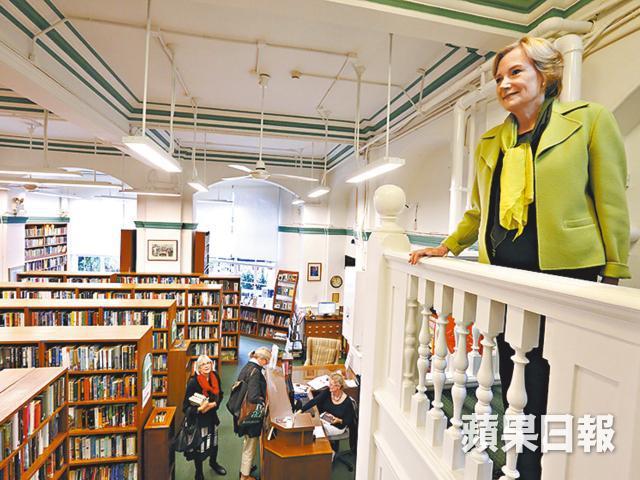

嚴格淑女圖書館

這裏早上有讀書會,下午有烹飪班、聖經會及歷史課,還請來香港大學的教授來講課。這裏的圖書館很有名,因為這是「淑女」的世界,任何含有親密、接吻場面的書籍均被禁。後來館裏出現經典愛情小說《The Blue Lagoon》(《藍色珊瑚礁》),書中難得的大膽場面令這書成為館裏的搶手書。港督夫人Helena常來往港督府與婦女會,所以住客們常收到派對或船上舞會的邀請。周六日小花園會有BBQ,炎夏及聖誕時又會有周年住客舞會,甚至婚宴,這時候住客可邀請紳士們來參加,但嚴禁留宿。曾有紳士犯禁,但很快便被趕走了;據紀錄,那時候還有外面的男子,偷偷使用宿舍水渠的水沖涼,捉到後被罰款四蚊,或者坐監五日,因他擅闖禁地及改造喉管偷水用。這裏完全是小說中,嚴格的淑女學校一樣。

宿舍員工福利好

走過戰火,讓Helena May經歷過頗艱辛的一段日子。大堂有很多藤沙發,但從來沒有電視。戰後旅客較多的日子,地下交誼室變成四人宿舍,女孩們在那裏等候空置的單人房,也樂滋滋的。照顧她們的是不懂英語,但溫柔禮貌的華籍員工。Esther Morris寫的《Helena May》提到,一九二○年已加入服務,堪稱館裏“Number One Boy”(首席服務員)的Ho Yum Cheun,七十年代退休之時,得到一個當年價值五百一十港元的便攜式電視,旁邊還打上了銀牌匾感謝狀,還有退休派對老幼同樂;也有老員工一個月內突然瘦了一百磅,宿舍連忙送他去醫院做手術兼付手術費。一九九三年Helena May主樓只有外部給列入法定古蹟,而主樓內部只被評作二級歷史建築。政府只管理其外觀維修,而內部損耗則由會員自己負責,連冷氣機都要等到二○○○年才能裝設。歷史層層叠叠,讓它延續的,是會員與員工的執着,讓它逃過翻新成「古典優雅」但風馬牛不相及的商場命運。

尋找未來的女子

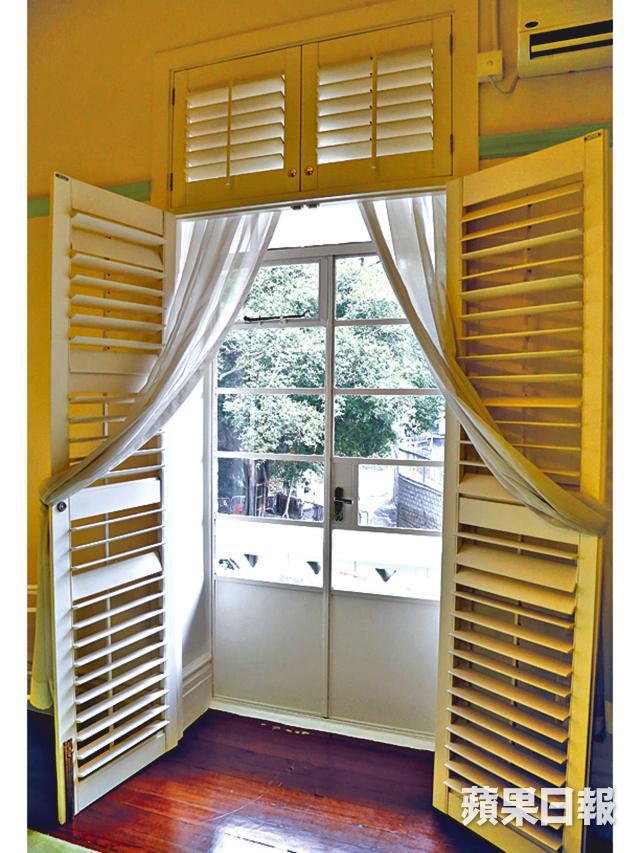

一九七七年隻身由南非來港便入住Helena May的Diana Rose,跟去年退任會長成為副會長的澳洲人Diane O'Hare是在這裏認識的好友。Rose的單人標準房有八呎超高樓底,每日有女僕換毛巾床單,落地大窗外是小露台,鋪着二十年代流行的拼花瓷磚。當年這裏很安靜,建築沒那麼高及密集。Rose說:「現在外面的馬路吵多了,我少了開窗。」

「這裏對我而言有特別的意義,她改變了我整個生命。」悠閒優雅地看書喝茶的Rose說。她還記得當船慢慢駛入港灣,島上滿是高樓,海邊點點漁火,倒映在海面上,像電影場景,「簡直不可思議!」這樣就開始了她在港十六年的冒險史。路人見她一個外籍女子遊遊蕩,就教她去Helena May。那是雞尾包一毫子一個的年代,宿舍單人房月租一百三十五蚊,六分一的人工包每朝早餐。她在這裏認識了許多年齡相若的女孩,一起在交誼室聊心事、過節、開生日派對;有些離開了的,竟還特意回來辦婚禮,至今仍保持聯絡。做會計師的她後來在半山買了房子、回到南非、去了美國工作,最後還是回到香港,回到Helena May,這次一住就是兩年,重新交上了一班來自世界各地的「鄰居密友」,「是種情懷吧。這裏是我開始的地方,走遍世界,還是想念,在別處找不到啊!」

讀歷史的Ms.O'Hare,一九八九年由悠閒的澳洲來到這加速之島定居,她本只是匆匆經過Helena May,後來知道它的理念竟能延續一個世紀後,便愛上了這裏。為單身女子而設的平價住宿、對社區各階層進行的慈善活動等,都驅使她退休後成為這裏的義工,甚至成為會長。她一星期有三、四天都要回到這裏,「但我們一直仍保留着一百年前的模樣,連慈善理念及方向都跟一九一六年一樣,這令我非常自豪。」

過去,香港總是各國移民尋夢的地方,無論你身處社會哪個階層,總有容身之所。早陣子創立理念跟Helena May一樣的基督教女青年會,把為本地女子提供住屋服務的九龍會所及柏顏露斯賓館重建。除了一至五樓的體育館、物理治療室、長者日間護理中心,以及象徵式的一層女子宿舍,六至二十樓將變成四星級酒店峰景軒。相較之下,屹立花園道的Helena May顯得更美,美在堅持,美在擇善固執。

建築原貌 重見天日

上面的故事,隨着上月「十築香港——我最喜愛的百年建築」,讓市民投票喜歡的歷史建築而重新被提起。

明年是Helena May一百周年,建築師洪彬芬曾參與Helena May二○○八年開始的復修計劃。那時候Helena May有光鮮雪白的外牆,但因置身花園道斜坡,白油下的紅磚牆長期因浸水而被侵蝕,所以有些索性多建一面牆將之掩飾;有些原有的設計,又被隔音板或木板遮掩。拆去歷代種種「土炮」式維修,現出建築物原有面貌,倒感受到許多昔日情懷。

主大樓由當時的著名設計師樓Denison, Ram & Gibbs設計,糅合了維多利亞及愛德華古典復興式的建築風格,與現在極具空間感的明德國際醫院(Matilda Hospital, 1906)、有氣勢的香港大學「明原堂」(The Old Halls, 1913-1915)及雅緻的淺水灣酒店(Repulse Bay Hotel, 1920)一脈相承。上面兩層住人,底下兩層是餐飲及會議室。在那個年代,這是非常質樸平實的,很舒適,很家庭式的平民級建築。大門外那條小長廊,因為英國人不適應殖民地潮濕悶熱的天氣,所以會多建一面外牆,隔開悶熱與陽光,下雨時又可以擋雨。香港大學、最高法院、茶具博物館都是這樣的,再影響英國建築,成為一代標記。

問過建築師Fanny、Helena May副會長及七十年代老住客Rose,不約而同地,三人最愛都是餐廳旁的交誼室。但後來才發現,因為樓底太高,在房裏辦活動時會吵到樓上住客,天花板及兩個房間之間漂亮的弧形窗花,都給隔音棉及木板重重封死。拆開後,二十年代流行的裝飾線及拱門重見天日,大大提升透光度。穹頂之下,還有個微微往外的小窗台。二十年代流行在看見好風景的地方加梳化加窗台,可以想像填海前的海岸距離沒那麼遠,想像着眼光順着斜坡,越過老樹直達大海,最美的維港風景前,是處處為眼睛、為心情而設計的小心思。

依然是平民宿舍

這裏依然是專屬於女性的會所,但消費卻仍非常平民化。近年好多情侶在開放日後,見識過這裏的建築美,都說要在這裏結婚。百人自助餐晚宴,由下午四時至晚上十一時享用小餐廳及花園草地,連酒水不過八萬元有找。六千元就可成為終身會員,加五百八十元月費,就可隨時享用會所裏所有設施、在餐廳用膳及參加各種活動。若只是住宿,給一百八十元入會,除基本租金,另加每次一百二十元的使用費,就可於住宿期間享用設施及服務。這裏最小的studio flat都有三百三十三平方呎,日租七百五十元,月租一萬五千五百二十元,連每日早餐、女傭換床單和毛巾服務、本地電話及免費wifi。不過主大樓仍是女性專用,三十年代加建的新翼大樓(與主樓相連)提供男士也可入住的雙人住宿,至今有會員約一千人,當中一半是本地人。

花園裏的原居貓

花園裏有這裏的原居貓。圖書館管理員帶牠們到愛護動物協會絕育及殖入晶片,花王室有二十四小時乾糧碗,住客都不時給牠們罐頭,所以肚子餓時,見人就喵聲討吃,或攤在樹蔭下任你影相搔背脊。在牠伸直任摸之時,想起了「人人為貓,貓為人人。」建築物內的都是一家,也許是Helena May的溫馨之道。

Helena May Timeline:

1941年:日治期成了日軍的會所及馬廐,傢俬及古董圖書盡失,僅餘現在大門外的兩張長木椅。英文小說變成日本書籍,宣揚日本的仁義禮智信,但沒市民肯去看。

1945年:二戰後被皇家英國空軍短暫徵用。

1947年:重開後,16位股東都疏散回國去了,會員由700個變400個,無法運作。剩下的會員重新召集及籌款。老員工何先生(Ho Yum Chuen),再次推開橄欖綠大門,一個個老員工、舊會員帶着新會員,炎夏跟聖誕的舞會,都回來了。

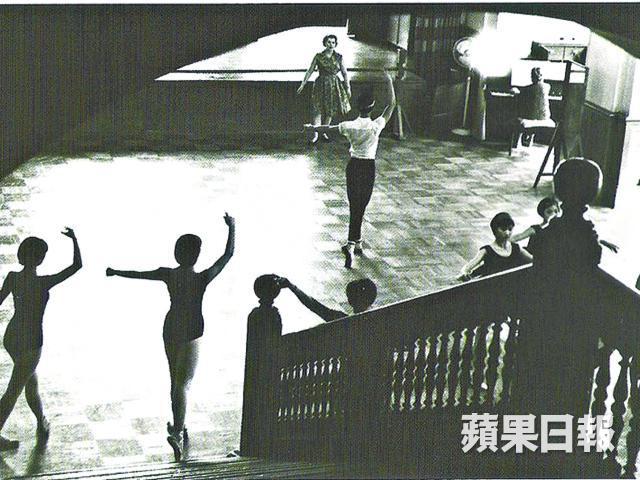

1948年:以20元租用房間做舞蹈室,讓Carol Bateman來港辦首間芭蕾舞學校Carol Bateman School of Dancing(當年24堂學費300元)。

1954年:24歲的Joan Campbell加入,帶來「英國皇家芭蕾舞學院」(Royal Academy of Dance)考試課程。多位本地著名舞蹈家和名人如王仁曼、劉兆銘、陳寶珠、毛妹等都是她們的學生。

1971年:一波未平一波又起,1971年颱風露絲襲港,Helena May到處水浸,住客們把屋裏的傢俬、地毯等搬到走廊,而飯廳的地板必須重鋪。雖然這裏的地契標明只能作慈善活動,但當年的財政司司長建議把她加建至七層,底層變成與纜車站相連的紀念品店。會員們力抗,反對推倒這些日漸消失的殖民風格建築。在那個「人人為我,我為人人」的年代,守望相助及堅持信念,似乎是理所當然的事。

1984年:會所擴展給所有國籍人士使用,男士也可做會員,現在千多個會員裏有半數是香港本地人。

記者:陳慧敏

攝影:黎劍華、譚建章、楊錦文

編輯:黃子卓

美術:古慧盈