【地標介紹】

滙豐最為人熟悉的除了門前銅獅外,當然要數著名地標中環滙豐大廈。目前總部於八五落成,屬於第四代。

第一代要倒數一八六五年,當年三月蘇格蘭人湯馬士.修打蘭創立滙豐銀行,當時他租用位於獲多利街(現稱銀行街)以及皇后大道交界的獲多利大廈為香港滙豐分行,當時皇后大道仍為海旁。該行於一八六六年以六萬港元購入該地皮,有別於其他辦公室大樓,獲利多大廈恍如未婚外籍銀行家的「家」,皆因獲利多大廈設有睡房、浴室及飯廳等。

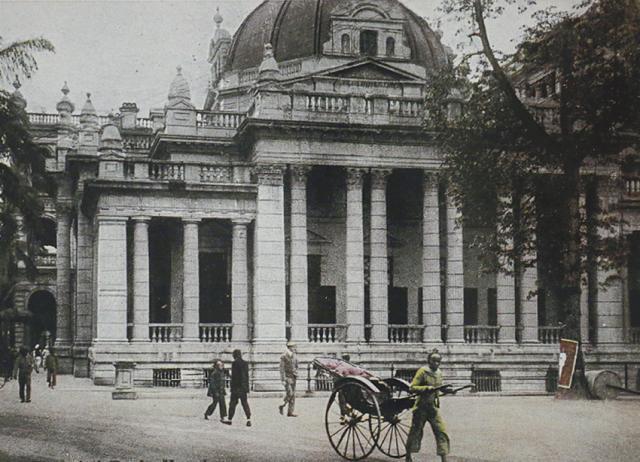

十五年後,滙豐再以八萬港元購入相鄰地皮,第二代總行於一八八二年動工,一八八六年落成。四層高的大樓前後部份的設計迥然不同,看似由兩幢風格不同的建築物組成。面向皇后大道的一面以柱廊及八角形的圓拱屋頂為主,屬維多利亞式設計,而面向德輔道的一邊,則採用一系列拱形走廊設計。據滙豐資料顯示,資歷較淺的未婚外籍員工住在一樓,而較高級的外籍員工則住二樓,每房均設有大理石壁爐。

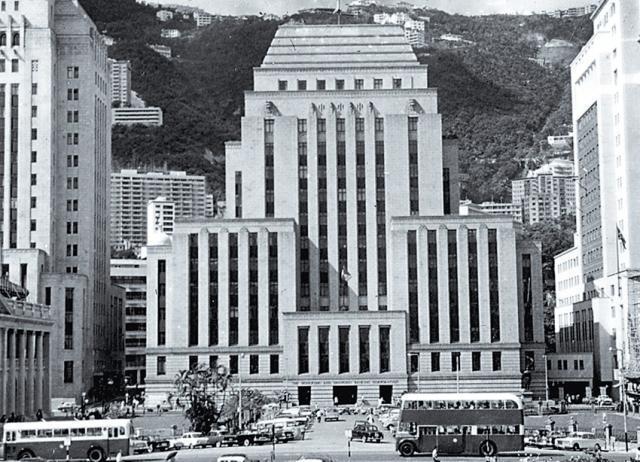

樓高七十米,共十三層,第三代總行於一九三五年落成,需時僅二十一個月,樓高二百二十呎,呈「山」字形,銀行特別複製上海一對銅獅放門前。

第四代總行 陪港人三十年

銀行大堂以歐洲大理石裝潢,圓穹天花是馬賽克拼圖,描繪東西方工業和貿易往來情景。大廈為香港首棟設有空調的建築物,採用特製高拉力鋼材,大廈九樓是總司理寓所。日治時期大廈曾被用作政府總部。

第四代總行陪伴港人近三十年,由滙豐大班沈弼拍板建造,並聘請福斯特擔任建築師,整項工程耗資五十二億元,被稱為「可能是全球最貴的獨立建築物」。經過五年趕工,樓高178.8米的新總部大廈於一九八五年七月三十日落成,最顯著的特色是牢扣於八大主柱的五層三角形垂懸桁樑,大廈各層樓面分為五區,並以叠層樓面作分隔,從外面可以清楚見到倒向「V」字形的垂懸桁樑橫跨各叠層。