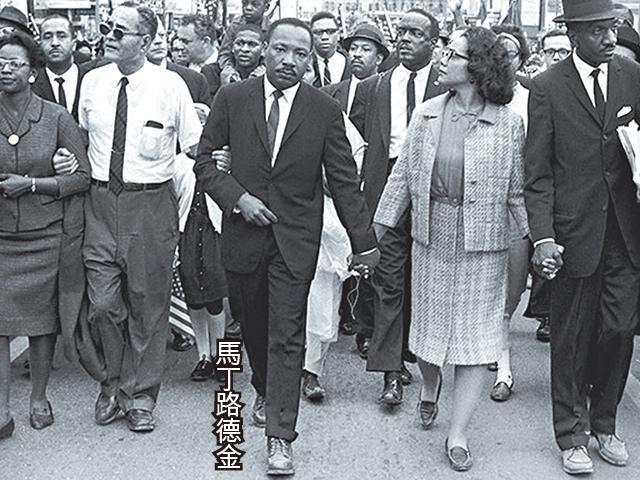

一首奧斯卡得獎歌曲《Glory》,便將六十年代民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King, Jr.)為非裔美國人爭取人權的故事,跟香港的雨傘運動連繫起來,事實上電影《馬丁路德金──夢想之路》(Selma),講的是不畏強權爭取民主的故事,無論戲中場面、故事情節均與香港的雨傘緊緊相連,港人定必共鳴十足。

撰文:盧葦

香港上映日期:3月12日

數日前於奧斯卡頒獎禮上,美國饒舌歌手Common及John Legend合唱勇奪奧斯卡最佳原創歌曲獎的《Glory》,除歌詞中傳達人民對自由不屈不撓的追求,於致謝辭中又提到香港的雨傘運動,追求民主與香港的雨傘運動互相呼應。

《馬丁路德金──夢想之路》為型佬畢彼特(Brad Pitt)繼去年於奧斯卡奪最佳電影的《被奪走的十二年》(Twelve Years a Slave)後,再次監製一齣講述黑人受不公平待遇的電影,不但獲名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)及剛得奧斯卡音樂獎的饒舌歌手Common支持演出、連美國總統奧巴馬(Barack Obama)亦於白宮搞放映會力撐。

《馬》片講述於美國地方塞爾瑪(Selma),黑人雖獲投票權但一直備受阻礙,只有2%的黑人公民能成功登記選舉。於是由大衞奧伊羅(David Oyelowo)扮演的民權英雄馬丁路德金,便號召群眾以非暴力、公民抗命的遊行方式,爭取有色人種投票權。馬丁發動由塞爾瑪出發,步行至阿拉巴馬州首府蒙哥馬利,但經過塞爾瑪的埃德蒙佩特斯橋時,遭警員以警棍和催淚彈驅散。

家人接死亡恐嚇

最後馬丁和家人經歷被竊聽、死亡威嚇、同胞被殺害犧牲、總統林登詹森(Lyndon B. Johnson)故意忽視後,最終成功激起更多巿民包括大班白人,參與非暴力遊行,逼得總統向全國宣佈更改法案,讓黑人得以順利投票。

戲中好看的,除是馬丁情理兼備的演講外,當中不少情節,如警察對待示威者的態度、政府的處事手法、示威者堅持遊行和平表達訴求的精神,無一不與香港的雨傘運動相通。馬丁發動了三次塞爾瑪遊行才成功,亦寄予民主路上最重要是堅持。