執筆之際,想起九州佐賀那頓和牛夜宴,肉片柔軟卻又不失嚼勁,滿口脂香,嚐過一遍,已經難以回頭。

身為全日本百五種以地方命名的牛肉之一,佐賀和牛不但是「黑毛和牛」中的名品,更與神戶牛、近江牛及松阪牛平分秋色。單是佐賀縣武雄市的「佐賀牛壽喜燒便當」,便屢奪「九州車站便當大獎」。

牧場主人會為一粒血統優良的精子花上三萬日圓,又會豪擲百萬日圓購買一隻系出名門的小牛。餵養期間,為了保持肉質fit到漏汁,悉心調配有機穀麥混合糧,還會定時灌啤酒渣,令肥牛的胃口一開再開。兩年之後,每頭成牛將可帶來二十倍的收益。

佐賀之行雖已完結,齒頰間的香氣依然叫我難以忘懷。背後,全賴日本人視和牛如國寶的認真態度。

記者:許 政、胡慧敏

攝影:陳永威、潘志恆

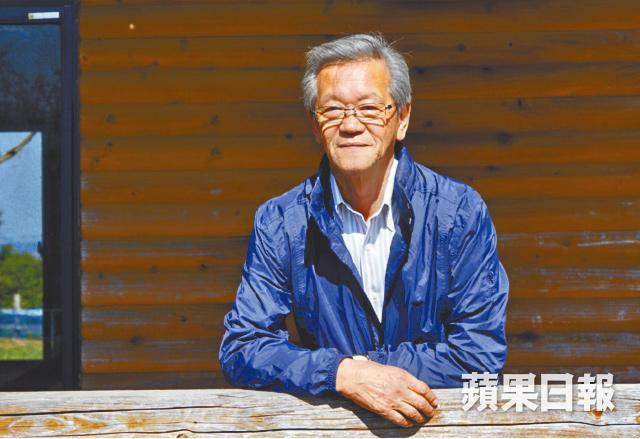

正所謂龍生龍,鳳生鳳,根據日本農林水產省分類,就只得黑毛和牛、褐毛和牛、無角和牛及日本短角和牛能打入和牛之列,以及牠們相互交配所生的後代,而且還得長居日本。一八六八年,神戶港口對外開放,外國人得以初次品嚐日產和牛,被其細膩如雪的口感、晶瑩泛光的外貌所震撼,認為是天賜的滋味,稱它作“kobe beef”。佐賀牛於一九八九年註冊商標,足足遲了百多年才面世,但這位後起之秀卻帶來重大改變。我在佐賀縣最大、位於東松浦郡的中山牧場遇上「佐賀牛之父」立野利宗,現年六十六歲的他,依然中氣十足,還與二代場主兼老友中山裕,向我道出這群黑牛貴族的故事。

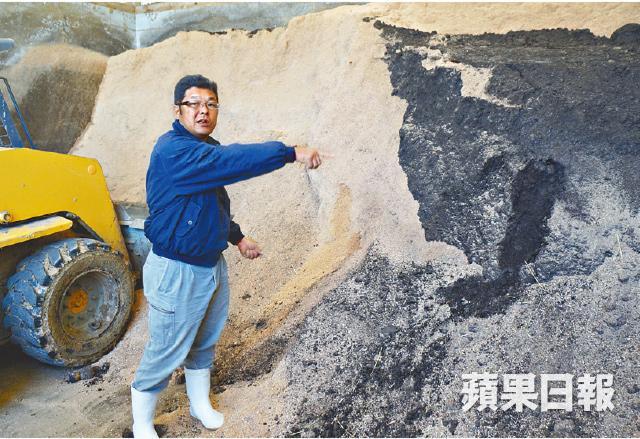

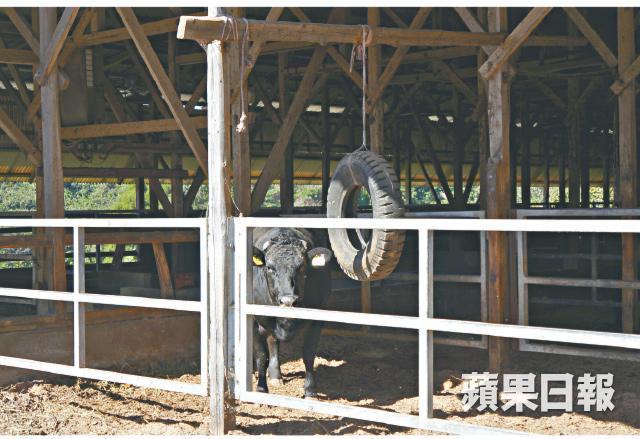

改良糧食配方 影響全國

位處海拔三百米的中山牧場,牛棚均是坐北向南,略為偏東十度,那是中山裕的父親創立牧場時,為了讓陽光散遍牛床保持乾爽,以及阻隔冬天北風的心思。千七隻住客現按十至十三個月大的開胃期、十四至廿六個月大的長肉期,以及廿六至三十個月的儲肥期入住各個牛棚,睡的床是以乾稻草及經處理的牛糞碎屑混成。我大膽捧起糞屑又摸又嗅,竟傳來陣陣草香。不過,雖說吸濕能力一流,但為免產生異味,棚頂風扇長開,牛床還需每兩星期更換一次,那亦是這批養尊儲肥的住客唯一能走出棚外、舒展筋骨的時間。

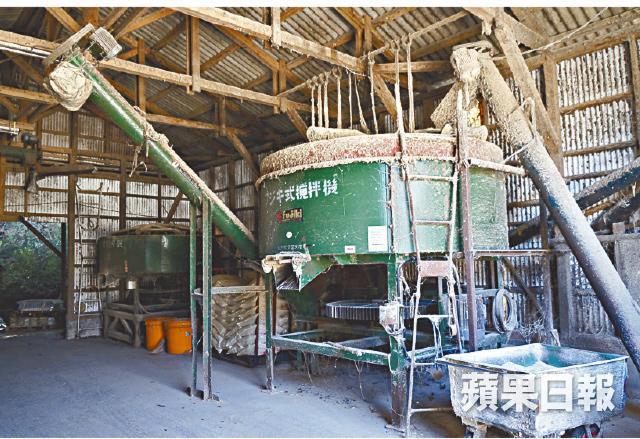

為確保肥牛飲食及作息定時,每天指定時間,棚頂的自動飼料機便會卸下大堆嫩草及禾稈草,分別餵予子牛和成牛。混合糧的成份與比例,乃立野利宗花了十九年時間設計出來。立野先生是佐賀人,家族世代養殖只取奶不吃肉的乳牛。大學獸醫科畢業後,他加入了日本政府轄下的農業協會「JA全農」佐賀分社。七十年代,他發現家鄉有一頭滄海遺珠、出自名門的和牛公,遂打算創立「佐賀牛」。於是,立野先生到各地農協觀摩其他牧場的養殖方法,方知他們會在飼料當中加入大量維他命C,「雖然牛會養得很大隻,但肉質卻又腍又鬆。」故他改以大麥、粟米、大豆渣及小麥殼粉混成乾糧;又曾在禾稈草中摻雜小麥殼粉作子牛食物,新的配方廣被各地牧場參考。

立野先生甚至隻身赴美了解當地的賣牛制度,發現牛商會代牛農購買飼料、銷售牛肉及進行市場推廣等工作,藉此提升效率及系統化,但每售出一頭牛便收取兩美元。於是,他回國後共花了六年唇舌,走訪佐賀每個牧場,勸說他們跟隨該縣農協制訂的養殖模式,並由農協負責推廣工作,每頭牛收取一千日圓為代價,結果全國農協均響應此制度,並沿用至今。組織更成立多間只出售認可農場及牧場產物的大型超市,由臉頰、唇舌、心臟到尾巴統統有售,定價僅為坊間的八折,日本人都稱它為「媽媽福地」。

升降台鋸牛 0℃定身價

佐賀之行的第二日,到訪鄰近中山牧場的南九州畜產業株式會社屠宰場。導遊先旨聲明,扑暈、切頭去皮,抽骨髓以防瘋牛症等工序皆不公開。打開屠房鐵門,眼前的升降台高達兩米,屠夫捧着電鋸紮穩馬步,電鋸聲震耳欲聾,把繙譯的解說統統掩蓋。隨着升降台下降,不消二十秒便把牛體分成兩邊。

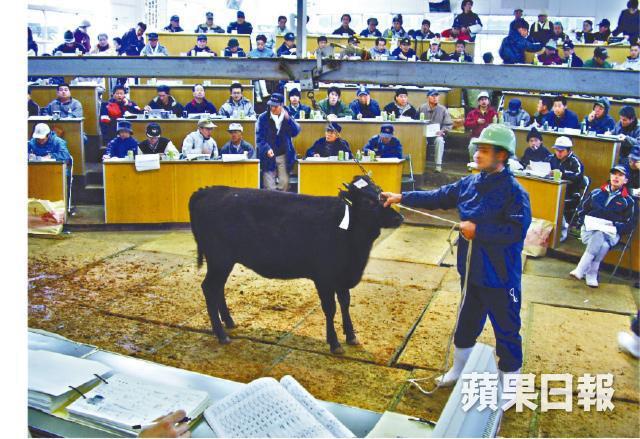

村松雅浩是日本食肉格付協會九州支所所長,他的辦公室是個零度的冷凍房,職責則是為牛肉分等級。運出屠房的牛,體溫高達攝氏五十度,會先送往這間房降溫四十八小時。村松先生會安排兩人小隊出更,拿着電筒近距離檢查第六及第七條肋骨,按「牛肉色澤」、「脂肪夾雜比例」、「脂肪色澤及品質」和「牛肉緊實度和紋理」來評級。為何選上這節?「純粹因為這是分割處!」村松先生瀟灑地說。評審初步完成,便會運往拍賣場,就消費者喜好及來年飲食大勢等商業因素定價。所以說,「落地喊三聲,好醜命生成」,最適合形容這批被日本人專稱「國家之光」的肥牛。

人工授孕 自由放養

和牛皆為人工孕育,授精工序由全日本一百三十二間註冊受精所派出的獸醫於子牛農場進行。母牛會被獨立飼養,牛寶寶出生後會由媽媽貼身照顧。一星期後,子牛改為專人餵奶,並開始餵食嫩草,將胃撐開。牧場會選出合適的作配種之用,其他雄牛會在四個月大時閹割,保持肉質嫩滑。十個月大時,便會被送到「子牛拍賣場」,讓養育和牛的牧民競投心水。

牛棚養育 飼料講究

佐賀縣近年年產二萬二千隻和牛,數目暫居全國第四,首三位分別為鹿兒島、宮崎及北海道。

屠宰現場

上月,香港食環署放寬了日本牛肉的入口限制,由只准三十個月以下的牛肉入口,改為不設年齡限制(除扁桃腺及迴腸末端等部份)。南九州畜產業株式會社屠宰場是全日本九間獲香港認可的屠房之一。要追溯牛家族出身,可進入 http://www.sagagyu.jp。