居於香港十二年的英國人Pete Spurrier在這個中文市場成立英文出版社Blacksmith,專門出版以亞洲為題材的非小說類書籍,包括在灣仔販毒的前英國海軍自傳、在大磡村長大的病理學家寫的香港奇案。他們筆下是光怪陸離的香港,是幽暗詭秘的香港,大受外國人的歡迎。

撰文:呂珠玲

樓下是紙醉金迷的蘇豪區,往下走是燈紅酒綠的蘭桂坊,Pete Spurrier的出版社Blacksmith在行人電梯旁,他在觥籌交錯的一片喧鬧聲中審書。他出版的書,有些是經歷過香港光怪陸離的外國人自傳,而外國讀者就透過這些真人真事了解香港的另一面。

Pete每天從一大堆自薦作家的書稿之中,挑出他認為會暢銷的出版成書,他說:「最暢銷的是罪案的書,人人都知罪案隨時隨地發生,自己未必能夠親身經歷,卻想知人家是怎麼經歷的,最好的方法就是看電影或者看書。」

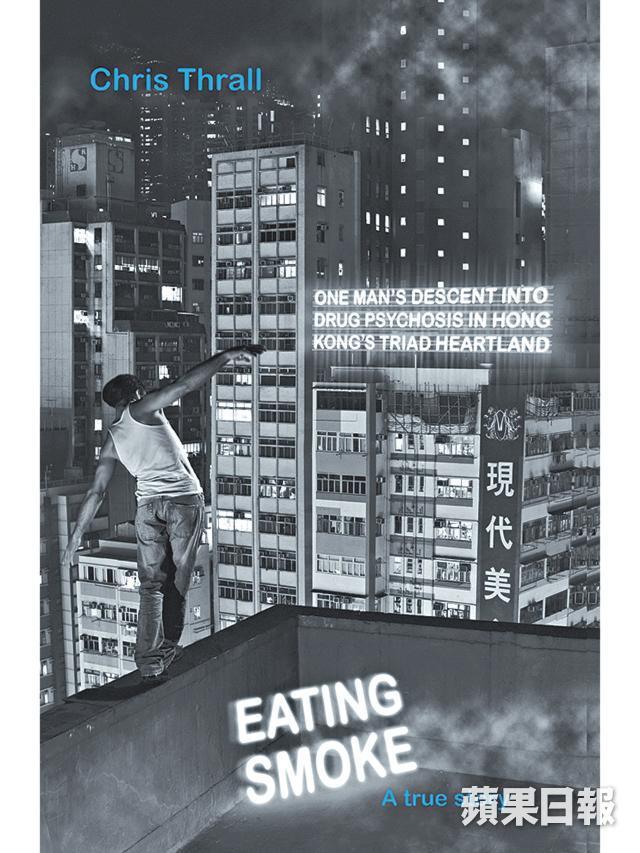

例如有位前英國皇家海軍曾經在香港生意失敗,去了灣仔14K睇場的夜店Club Nemo做保安,負責鎮住醉酒鬧事的洋人。他見識過黑社會將人劈得橫屍街頭,試過幫大佬將昏迷的菲律賓妓女丟到後巷,他自己也曾經沉淪毒癮致思覺失調。他經歷了一年醉生夢死的生活,回到英國向專門出版亞洲題材非小說類(non-fiction)書籍的Blacksmith自薦出書,結果這本自傳《Eating Smoke》賣出八千本,成了出版社的暢銷書。

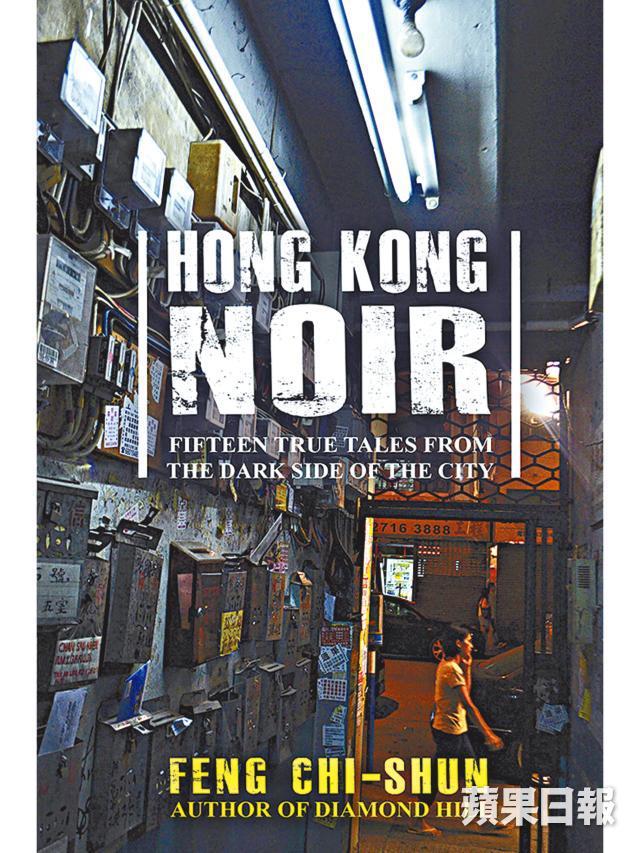

Pete的書之中,以揭露香港社會陰暗面的最受歡迎,於是他羅致的作家除了在灣仔販毒的洋人外,還有在寮屋長大但能以英語寫作的香港人。例如已經移民美國的病理學家馮志信,幼時在大磡村長大,試過在九龍城開酒吧,他寫的《Hong Kong Noir》記錄了香港許多經典的奇情故事。

「外國人喜歡獵奇,香港龍蛇混雜的氣氛令他們很着迷。我想香港讀者也會喜歡這類書的,那個年代的香港仍然可以向上流,即使在寮屋長大的人也可能成了病理學家,不是都叫人懷念嗎?」

光怪陸離吸引讀者,Pete的個人經歷也夠離奇。一九九三年他從英國揹起背囊跨越亞洲,經過絲綢之路去到烏魯木齊已耗盡盤纏,決定坐霸王火車往香港找工作,途中遇上查票員便裝作語言不通落車,再跳上下一班車如此終於抵達羅湖。報紙檔的女人見他可憐便施捨了一張火車票,讓這位窮光蛋坐到九龍。

最初他靠教英文為生,後來創辦了一本免費雜誌,但一場沙士令廣告收入盡失,他惟有把雜誌內容出書,大多是香港飲食旅遊指南,從此踏足香港的出版市場。誰知原來有這麼多洋人想當作家,結果他每天收到來自世界各地傳來的書稿,有些是居於香港的外國人,有些是曾居於香港但回了家鄉的人,也有以英語寫作的香港人。

「轉型成出版社後,最初要構思寫甚麼書好,但收到的書稿越來越多,每天大約收到六本書,但我一個月也只能出版一本,於是我的工作就變成選書。」他說收來的書稿,九成都是出版了準會虧蝕的,只有一成是賺錢的書,都是在沙裏挑出黃金的工夫了。

推介書目:

吞雲吐霧

《Eating Smoke: One Man's Descent into Drug Psychosis in Hong Kong's Triad Heartland》

作者:Chris Thrall

內容:前英國海軍在灣仔夜店睇場和販毒。

陰暗香港

《Hong Kong Noir: Fifteen true tales from the dark side of the city》

作者:

Feng Chi-Shun

內容:

病理學家撰寫香港謀殺案、自殺故事。

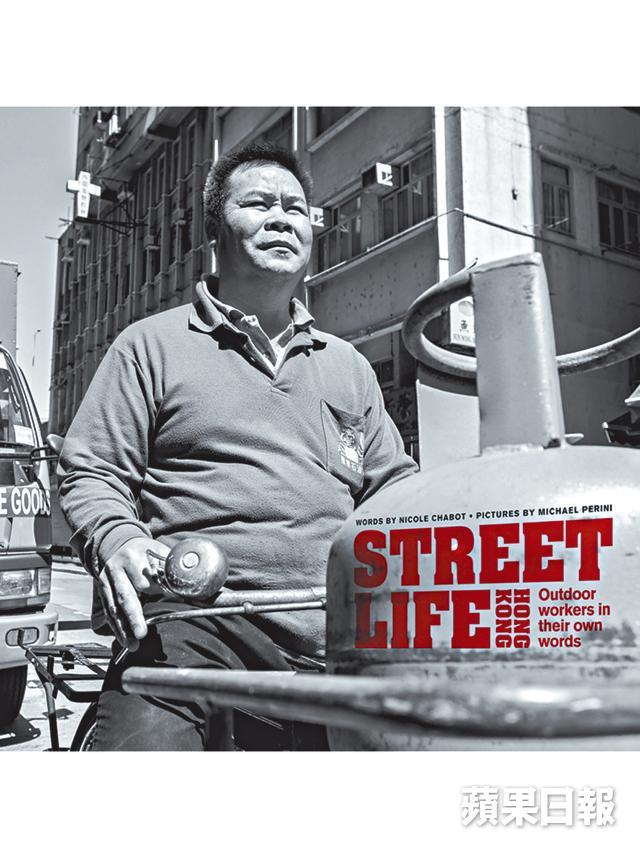

香港街頭

《Street Life Hong Kong: Outdoor workers in their own words》

作者:

Nicole Chabot & Michael Perini

內容:

外國人眼中的香港街坊。