黃媽媽生於上個世紀二十年代的富有人家,足不出戶,最大的娛樂就是跟伯娘學針黹。那時,女兒永慎就坐在母親身旁,每日看她織織復織織,自也承傳了這份大家閨秀的手藝及興趣,不論秋冬,總是一身元寶領的中國服,醉心研究,把新思維融入傳統剪裁,自言「這一切都是延續母親的美。」

旗袍,原來還有一份堅毅。上一代的老師傅都是男兒身,如今可謂碩果僅存。當中的劉安慶承襲海派,製作一件旗袍也要花上數天,「五十年代的貼體剪裁是香港旗袍的特色。」然而,兩三年後他便退休,旗袍,或會隨着這群人的遠去而淡出。

記者:陳芷慧

攝影:劉永發、潘志恆

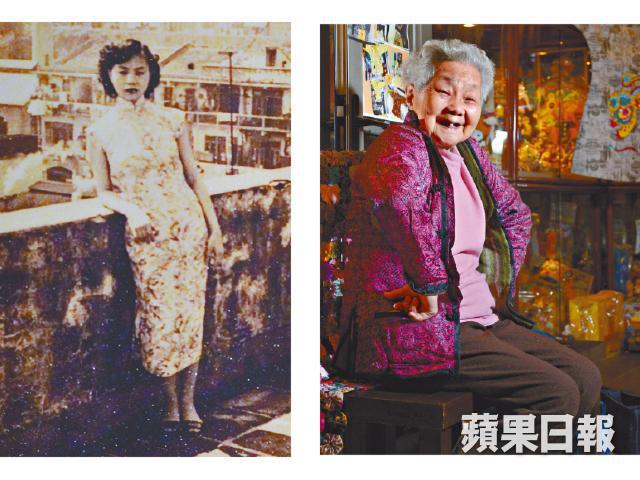

母親快將九十一歲,仍然堅持每日穿針做百家被,一張得花好幾個月,在過年前贈予親友。雖然歲月依然留下痕迹,讓她變得矮胖,但在女兒永慎眼中,母親還是那位五呎三吋,腰圍只得十八吋的女子。永慎放棄時裝設計,專注旗袍生意,也是因為不忘母親的美。「媽媽那時真的很美,後來改穿普通衣服,我便問她:『媽,為甚麼不穿長衫?』」母親指着胸脯,「你們五兄妹都吃我的奶長大,要湊仔,不方便。」

五六十年代,只有有錢人才能請師傅度身做旗袍。「旗袍,最斯文端莊,不論過節抑或出外,家公都規定我穿旗袍。我還腳踏五吋高跟鞋,常讓他擔心。」黃媽媽說。算起來,已是七十年前的事。她把奶奶留下來的旗袍,改成短衣作日常服,此刻意欲換上,永慎馬上嚷道:「媽!我求你,不要穿。」母親便說:「試試罷了!不然怎麼知道身形差了多少?」女兒卻說:「不要!真絲旗袍很難保存,已經有點破損……」說時遲,那時快,母親已經換上,「唉!」手臂還是差不多,惟獨腰圍脹了幾倍,扣不上鈕,自己也不禁捧腹大笑。

百年舊衣 視作珍寶

母親本是一名大家閨秀,有五六位傭人左右服侍,周末會跟伯娘學做刺繡、針黹,「最難的是肩位,容易讓領位不對稱。」永慎拿出一件由母親及阿姨做的旗袍短衫,誇獎其手工,說:「你看!母親做的每粒鈕扣都是渾圓紮實,如今機造的鈕扣一下子就會破爛。」過年過節或是甚麼宴會,婆婆定會購買幾疋上等織錦,為幾姊妹製作三套新衣,「三姊妹中,我的腰最高,父母朋友都說我穿旗袍最好看!」黃媽媽笑說。

因為日軍侵華,黃媽媽跟家人避走新加坡。湊巧,哥哥跟當地顯赫的黃氏家族甚有交情,遂介紹她當女工。純樸的黃媽媽深受老爺及大奶奶寵愛,更與畢業於上海大學的黃家長子締結良緣。「大奶奶是位很有品味的女子,全家上下的衣飾都由她安排。」猶記得每年春節穿着超貼身的旗袍跟老爺奶奶跪安敬茶,真是一件非常危險的事。後來,她又隨父家回廈門處理田產。「我沒有冬天衣服。老爺便將奶奶的衣服送給我。」這時,永慎拿出這件家傳之寶,「雖有百年歷史,真絲卻還沒有褪色。」兩母女同聲讚嘆。深啡色的真絲旗袍,上繡淡金花紋,碎花滿綴柳葉間,設計低調樸實,黃媽媽說:「那個年頭,這種花紋十分罕見新穎,並非普通人家所能負擔。」揭開內裡,是深綠色間條駱駝絨,穿在身上比絲棉還要暖。

決心赴東洋 情傾元寶領

一九四八年,黃家定居香港,黃媽媽也生下了永慎。「出世那年,家道經已中落,爺爺來港後把家財存進由同鄉開設的錢莊,詎料全數倒閉。」永慎憶述往事,「只記得爺爺對衣着十分講究,身穿長衫,手拿士的,常跟他到西餐廳吃早點。」她跟母親學做針黹,十三歲便做了人生第一件衣服,她說:「後來想到日本讀時裝,但知道媽媽痛恨日本人,於是乘她回新加坡時,苦苦哀求爸爸。」黃媽媽接着道:「如果我一早知道,肯定不會讓她去。」

學成回港後,她有感本地時裝業不景氣,轉售可口可樂收藏品並賺到第一桶金,這時母親提醒她:「產品還不夠豐富,何不做旗袍?」一言驚醒夢中人,於是永慎醉心研究旗袍,尤愛民國初年的元寶領,斜掩兩腮,任誰都有一副瓜子臉。她又忠於傳統,堅守「原幅出袖」的做法,「無皺摺的胛位,穿起來最舒服。」店舖工場就在家裏,裁縫、刺繡、挑腳等都是家人一手包辦。黃媽媽拿起女兒的新設計,在西式花布畫上中國畫,甚是欣慰,在我耳旁細說:「時代要進步,家中大小過年都穿她的衣服。你看!店子都是她拼出來。」於是,母親將奶奶的旗袍,以及家族的華麗故事一併傳予永慎。

一字結做法

中國傳統鈕結以一字結最為簡單。先將布斜剪,確保不易散口,再縫成一條繩,內套一條棉繩,便可開始打結。

古 粧

元朗新潭路錦綉新圍村84B怡安苑

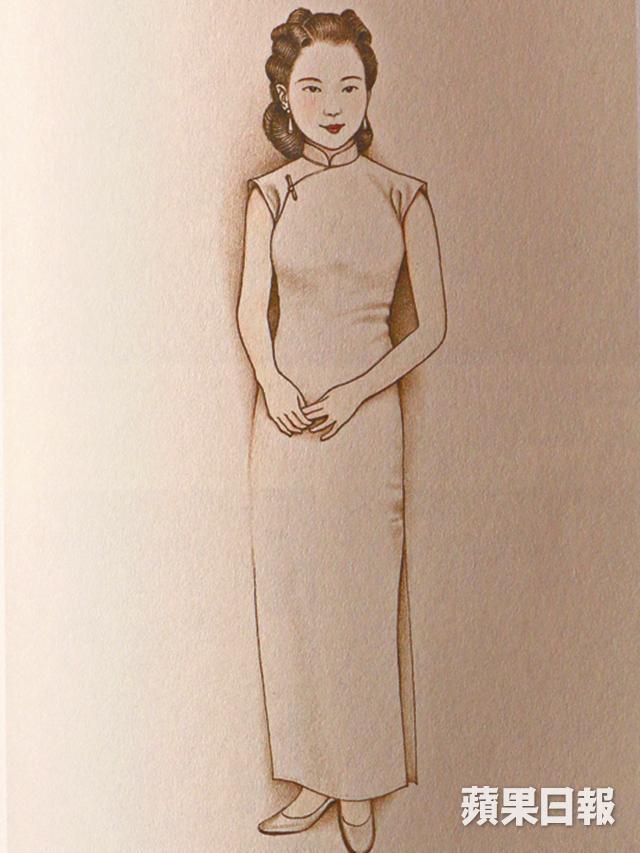

中國女性服飾演變

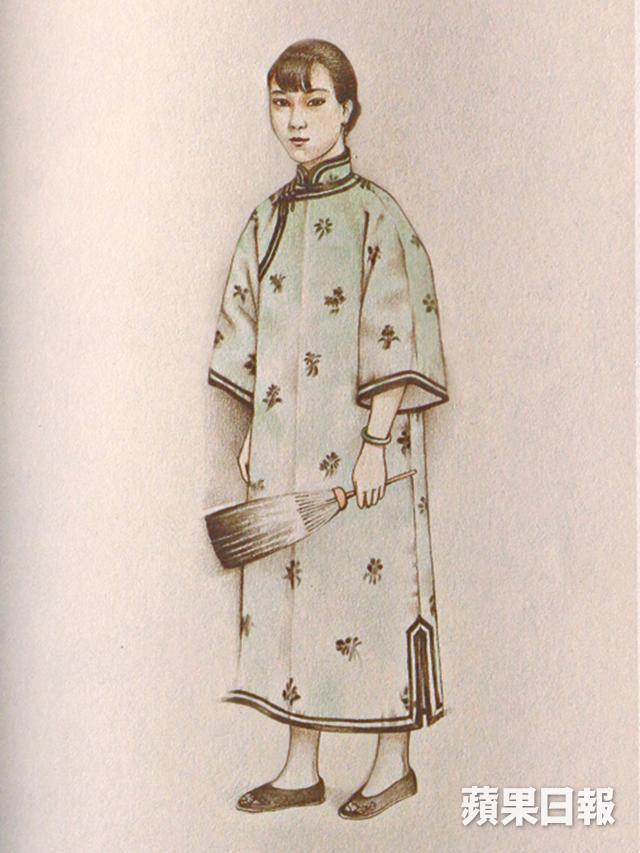

清朝(1901年至1910年) 裝飾華麗

滿族婦女多穿長袍,亦稱「旗裝」。旗裝衣袖較漢族女裝窄,至清末旗裝袖口才平且寬大。領口、衣襟及袖端多有刺繡及花邊等,相當華麗。漢族女子在清末已脫離明朝服飾的影響,多為上衣下裳(或下褲式),右襟,長至膝下,衣袖寬至一呎,左右開衩。清末女子也喜着寬闊的長褲,腰間繫彩色長汗巾, 垂露衣外。

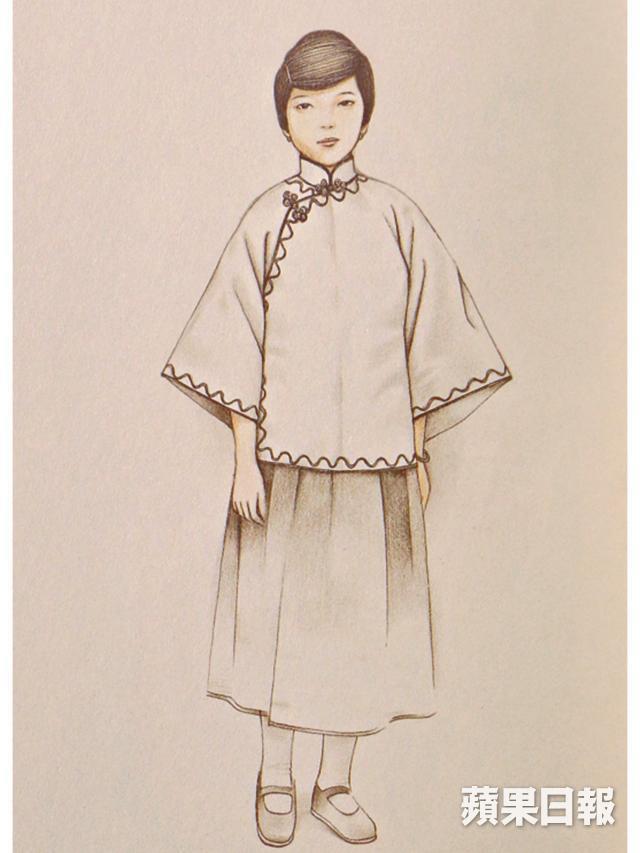

民國初期 喇叭管袖

這個年代,新舊政治勢力的較量,亦展現在服飾上,不中不西的服飾並肩同行。民初,女性服飾開始簡化,鑲滾漸少。上衣下褲演化成裙子為主流,衣更稱身,腰身收窄,大襟右衽,袖不過肘,呈喇叭狀,又稱「倒大袖」。下擺有弧形、圓角、直角等。張愛玲說:「時裝上也顯出空前的天真,輕快,愉悅。喇叭管袖子飄飄欲仙,露出一大截玉腕。短襖腰部極為緊小。」高立領、元寶領依然流行,裙長至腳背。

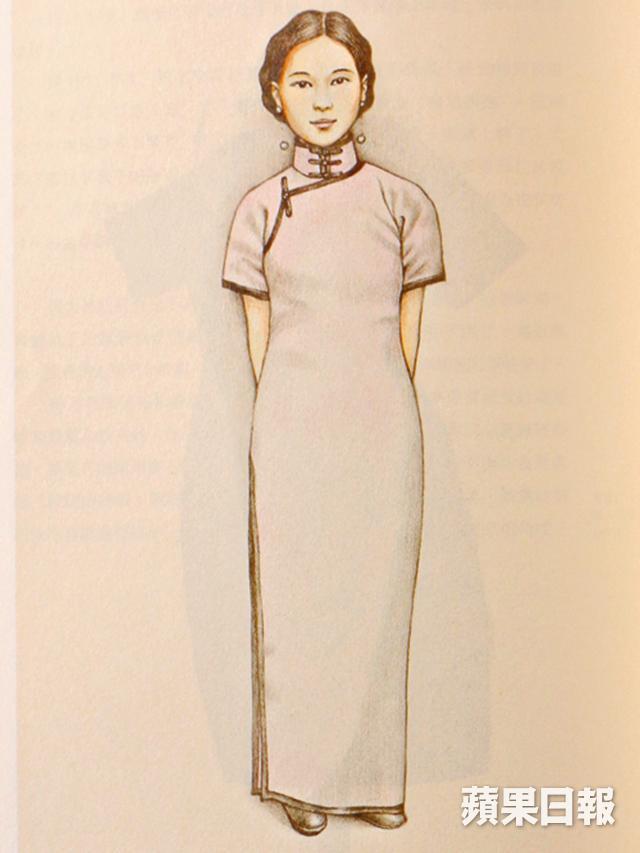

二十年代 挑戰傳統

二十年代初期的旗袍還是保留了初始特徵:寬肥、平直,「嚴冷方正」,不過長度略有縮短,一般到小腿。不過,在那個動盪的年代, 提倡新文化思想,服飾上講求時尚美,同時挑戰傳統。民國女性之所以選擇旗袍,與女權有關,為與穿長袍的男士平等。 後來出現短袖、曲線、貼體、高開衩的女性短襖及旗袍,是女性追求解放的宣言。至一九二九年南京的國民政府制訂《服制條例》,旗袍終被確立為現代中國女性的國服。

三十年代 衣領高起

三十年代,旗袍成為中國都市女性的主流服飾。張愛玲仔細地描述:「時裝開始緊縮。喇叭管袖子收小了。一九三○年,袖長及肘,衣領又高了起來。」那時的旗袍剛好及膝,腰身逐漸收小,下襬開始收攏。一九三二年後,旗袍下襬開始趨長,長及腳踝,為方便行走必要開衩。加之,袖子變短,袖長縮至肩下兩寸,充份展露女性玉臂。領位直抵頜下,上綴三粒鈕釦。

四十年代 展露玉臂

戰爭時期的四十年代,中國女裝開始簡化,張愛玲在她的散文《更衣記》中描述得絲絲入扣,「近年來最重要的變化是衣袖的廢除。(那似乎是極其艱難危險的工作,小心翼翼地,費了二十年的工夫方才完全剪去。)同時衣領矮了,袍身短了,裝飾性質的鑲滾也免了……剩下的只有一件緊身背心,露出頸項、兩臂與小腿。」當時旗袍工藝技術進步,結構上既保留傳統的連袖,也採用西式裝袖。西式裝袖令女性肩形更挺,也更時髦。還有,傳統旗袍盤扣換成西方的拉鏈及撳鈕。

參考資料:《百年衣裳:20世紀中國服飾演變》

「裁縫仔」老手藝

香港旗袍師傅劉安慶的大名無人不曉,張叔平、華慧娜、鄭裕彤太太、邵逸夫元配均「拜」在他的裙下,更替恒生銀行家族四代人做過衫。師傅經常接受訪問,我哀求道:「師傅,我知道你要趕工過年,求求你,幫我一次吧!」他笑了,「新年不會特別忙,因為我只得一對手,若有客人趕着做衫過年,我會叫他現在下單,就能趕及明年(二〇一六)有衫。」現在,師傅以做旗袍來消磨日子,客人只得遷就。「有位女客人每年都會訂做兩套新衣過年,去年取貨時,順道下單,現在年尾,我不得不趕工給她。」

學師時期,劉安慶還會跟師傅上門替人度身做衫,行內俗稱「拎包袱」,闊太貶稱「裁縫仔」。如今作為碩果僅存的旗袍師傅,請他也行不開,「某次破例,商台的何佐芝請司機接我,我才替他做衫。」接着,他又謙說:「唉,你看,忙了一個早上,還在弄這個袖口,何來本事?」他做一件旗袍,短則數天,複雜的款式得花兩星期。做好紙樣後,就從胸褶做起,「五十年代的正宗旗袍必有上下兩條胸褶,最花工夫。」

以粉包度好直線,燙壓出來,先以人手釘針、衣車縫線,再以漿糊貼上幼條定形……做好裡布,又做面布,「一般新式旗袍採用西式袖,但短袖旗袍要做得貼服,要做十字袖,最惡搞。」所謂十字袖,就是分開前後兩幅再縫上,在十字線口綑邊令其貼服。「我做過最複雜的旗袍,就是澳門有位闊太,送來一些頂級蘇繡的『如意頭』作點綴,要先剪裁、綑邊,再縫上旗袍。」但要數最難做的部份是「雙綑邊」,即旗袍裙腳的雙層綑邊,「我老了,線要縫得平均,很高難度。」最後,師傅補上一句:「下次來就別再訪問了。」我回答道:「知道了。下次找你,應是託你做結婚旗袍。」師傅卻說:「那你可不要閃婚,因為至少要在五個月前預訂。還有,我兩三年後便退休啦!」恐怕,我趕不及了……

製作點滴

新亞洲綢緞公司

3118 7672

旗袍工具

粉 包

•

把時裝設計師用「畫粉」粉碎,再以粉包的線沾上粉,師傳說:「無論剪裁或吊直線都全靠他。」一拉出來就是直線,把畫粉碎印上布後,就能沿着縫線。

燙 凳

•

顧名思義,用來燙衫,放在裁縫桌上,高度剛好。

唐 尺

•

要把旗袍做得貼身舒服,絲毫不差盡顯女性曲線,唐尺當然必不可少。

漿糊及漿糊刀

•

漿糊刀是五十多年前用銅製的,現在找不到了。漿糊是用水混和麵粉及白礬做成,不像膠水般有股藥水味,質感不會太硬。

裁縫剪刀

•

劉安慶所用的裁縫剪刀出自東京著名老字號「增太郎」,「我只會到寶靈街陳華記磨刀。他磨的刀,能用上一年,別的用了一周又要再磨。」